Frogが選ばれるわけ

私達がご提案していることは、単に英語や観光のための海外渡航ではありません

圧倒的な海外就業実績

GAFAMやユニコーン企業、北米ローカル企業での就職実績を基に、日本では得られないキャリアの可能性をご提案します。

北米最大規模のTechコミュニティ

現地で活躍するエンジニアとの情報交換や人脈形成を通じて、コミュニティ不足という国外挑戦の最大の課題を解消します。

ITに特化した500名以上の実績

「英語ができるようになる」という漠然としたサポート実績ではなく、IT分野の北米進出に特化した実績ならではの充実サポート

日本国内外を意識したキャリア提案

日本、カナダ、アメリカなどの国ベースのキャリア相談はもちろん、SaaS、エージェンシー、個人開発、スタートアップなど、あらゆる面からのキャリア提案が可能

イベント情報

イベントはすべてPacific Time(太平洋時間)でご案内しています

レジュメに書ける経歴がない人に、戦える実績を作る新プロジェクト『HatchUp』

「経験を積むための実践の場」「レジュメに書ける実績作り」「チームでのプロジェクト経験」

誰でも参加OK!生成AIで何ができるのか、サービス開発できるのか?AIを使った制作の流れについて解説してみる会

「LLM(大規模言語モデル)」を活用したサービス開発について

Frogビザセミナー

Techフィールドにおけるビザ戦略や、注意すべきポイントなどをお伝えするセミナーと質疑応答の場を4/20(日)の午後6時にオンラインにて開催します!

サービス内容

Frogが提供している各種サービスに関するご説明

サポート内容

渡航後に提供している各種サポートに関するご説明

最新インタビュー

銀行からスタートアップ、金融のスペシャリストからカナダでソフトウェアエンジニアへ。自由を求めて選んだ技術者の道

今回インタビューさせて頂いたIshiさんは、10年以上にわたり金融業界でキャリアを積んできた金融のプロフェッショナルです。業界経験を活かしてフィンテック企業へ転職した後、さらなる挑戦として選んだのは、ソフトウェアエンジニアというまったく新しいキャリア。30代半ばを過ぎてのキャリアチェンジ、そして家族と共にカナダへ移住という大きな決断を経て、現在はカナダのヘルステック企業でフルスタックエンジニアとして活躍されています。今回の渡航で未経験からの海外就職を叶えたIshiさん。全くの未経験からカナダでエンジニアとしてのキャリアをスタートすることになりましたが、今なぜその決断に至ったのか。海外で働くという価値観の変化と、技術職への憧れ、努力の課程など、その背景をじっくりと伺いました!Senna: 本日はよろしくお願いします。まずは、カナダでのエンジニア就職おめでとうございます。Ishi: ありがとうございます。Senna: 内定をもらわれたのが2月末でしたよね?働き始めたのは3月の頭からですか?Ishi: はい、その通りです。ちょうど2ヶ月が経つところですね。Senna: 実はKoichiさんから「未経験から仕事を見つけた方がいますよ」と聞いて、すぐにご連絡させていただきました。未経験での採用事例って本当に久しぶりだったので。Ishi: Koichiさんからすぐに連絡をいただきました。ありがとうございます。Senna: ありがとうございます。Frogで前にご紹介したYukiさん以来ですかね、未経験の方で決まったのって。およそ半年ぶりぐらいかもしれません。Ishi: そうなんですね。Senna: 今回「未経験の海外就職挑戦の道筋」となるインタビューになるかもしれないでので、ぜひ詳しくお話を聞かせてください。Ishi: よろしくお願いします。公開された時にもしかしたらクビになってたりするかもしれないですけど(笑)Senna: クビになったらまたその時は相談してください(笑)。ただまずは現地でのフルタイム雇用という大きな第一歩をクリアされたということで、そのプロセスを伺えたらと思います。日本でのキャリアは銀行からスタートアップへSenna: ちょっと僕の記憶も曖昧なところがあるので、プロフィールを拝見しながら伺っていきます。改めて、日本ではどんなお仕事をされていたんでしょうか?Ishi: 日本では金融機関にずっと勤めていました。最初の10年間は銀行に勤務していて、その後2年間はフィンテックのスタートアップでファイナンスマネージャーとして働いていました。Senna: 銀行員としてはFrogで3人目ですね。確かHiroshiさんも銀行出身で、他にももう一人いらっしゃったと思います。Ishi: そうなんですね。Senna: ちなみにそのスタートアップ、UPSIDERさんは法人向けのクレジットカードを扱う有名なFintech企業ですよね?Ishi: はい。日本だとバクラクカードやマネーフォワードさんの法人カードがありますが、UPSIDERはその流行が来る前、2021年ごろからサービスを始めていました。Senna: なるほど、ちょうど先日LayerXの方と話したばかりで。その時バクラクの事は知りました。Ishi: そうなんですか。Senna: では銀行時代に戻ると、新卒から大手銀行に入られたということですね?Ishi: はい。最初の5年間は法人営業で貸出業務をしていて、その後5年間は海外赴任でPMI(企業統合プロセス)に携わっていました。銀行が海外の銀行を買収するタイミングで、その統合作業のために現地に派遣されました。Senna: PMIで海外に出られたというのは、なかなかできない経験ですよね。Ishi: そうですね。自由に働く人たちに囲まれて仕事をするうちに、「こういう環境でまた働いてみたい」と思うようになりました。Senna: その後、日本に戻ってUPSIDERに入られたんですね?Ishi: はい。帰国してすぐに、日本の大企業の働き方に違和感を感じてしまって。自由な環境で、かつビジネスとしても面白そうだったUPSIDERに転職しました。Senna: UPSIDERさんでは、ファイナンスマネージャーというポジションだったと。Ishi: はい。CFOを置かない会社だったので、資金調達などは私が担当していました。ただエクイティではなくデットファイナンス(借入)中心でした。Senna: クレジットカードビジネスは、先にお金がないと始められないですもんね。Ishi: その通りです。特にグロースのフェーズに入ると、シリーズBやC以降でデットファイナンスによる資金調達が必須になります。Senna: エクイティだけじゃ限界が来ると。Ishi: そうです。銀行からすると、スタートアップにたくさんのお金を貸すというのは当時は前例がなかったので、なかなか苦労しましたね。テックの現場に感じた憧れ、「作る側」に立ちたいという想いSenna: そこでの経験から、やっぱりエンジニアリングの世界に興味が湧いたということですね?Ishi: はい。本当にその通りです。UPSIDERでは、エンジニアたちの力でサービスが伸びていく現場を目の当たりにして、それがとても印象的でした。Senna: 実際、法人カード市場も変化してきた時期でしたもんね。Ishi: コロナ以降、企業がSaaSを多く使うようになって、決済ニーズが爆発的に増えました。カードとソフトウェアを組み合わせることで、経費精算も含めた業務効率化が可能になる。そうした流れにうまく乗れたことで、サービスが伸びていきました。Senna: Ishiさん自身はそのソリューションを投資家や関係者に説明する立場だったと。Ishi: はい。プロダクトの魅力を一番伝えられるのは、実際にそれを作っている人たちだと感じました。自分はあくまで橋渡し役。でも、だんだん「自分も作る側に回りたい」と思うようになってきたんです。Senna: そこで「エンジニアになりたい」と。Ishi: そうですね。文系出身ということもあって、「ハードスキルが足りない」という課題意識が強くありました。それと、海外で働いていた頃の自由な環境にもう一度身を置きたいという気持ちも大きかったですね。Senna: 確かに。タイやインドネシアでの経験が大きかったんですね。Ishi: ええ。あの時感じたのは、自分起点で動ける仕事の楽しさです。日本と違って、ミスを許容する文化があるというか、自分の判断で物事を動かせる自由さが魅力でした。Senna: 「ミスできる自由さ」、それは確かに日本では少し足りない感覚かもしれませんね。子育てとキャリアの両立。「自由な働き方」を求めてSenna: 先ほど少し触れられていましたが、お子様が生まれたタイミングというのも、今の働き方を選ばれる上での一つのきっかけになったと。Ishi: はい。子どもが生まれて、柔軟でフレキシブルな働き方ができる環境がほしいと思うようになりました。日本でも、いわゆるスタートアップとか、いわゆる“イケてる”と言われる企業ではそれが可能なこともあるんですが、海外に来ると「そもそもそれがないとやばい会社」みたいな前提があるじゃないですか。Senna: その前提の違いはかなり大きいですよね。Ishi: そうなんです。働く中での自由、働き方の自由、個人の意思や生活スタイルの尊重というのをすごく感じていて、そういった部分も含めて「海外に行くのはアリだな」と思いました。Senna: ワークライフバランスだけじゃなくて、意思決定の機会の多さ、つまり「自分で考えて自分で決める」というような場面が多い、という点でも惹かれた感じですかね。Ishi: まさにその通りですね。Senna: そういえば、最初は単身でカナダに来られたという話でしたよね?Ishi: はい。最初の2ヶ月間だけ単身でカナダに来て、現地での生活のセットアップをしました。私が来たのは2023年9月で、家族が合流したのは11月。その時点で子どもは2歳と4歳、今は3歳と6歳になっています。Senna: それはまた子育てとしてもお忙しい時期に……本当にタイミング的には大変だったと思います。Ishi: そうですね(笑)。Senna: 実は最近、同じようにお子様をカナダに連れてこられた方がいらっしゃって。Frogではまだそんなに多くないんですよね、子ども連れで来られる方って。Ishi: そうなんですね。Senna: 情報交換できる機会も少ないので、もし何かあればぜひ共有いただけると嬉しいです。Ishi: ぜひぜひ。あまり情報がないので、必要な方にはお伝えできればと思っています。バンクーバーを選んだ理由と、Langara進学の決め手Senna: そんなご家庭の事情も含めて、海外での新しいキャリアを考え始めた中で、なぜバンクーバーを選ばれたのか、またなぜLangara Collegeだったのか。その意思決定の過程を伺ってもいいですか?Ishi: はい。バンクーバーを選んだのは2022年頃から考え始めていたんですが、当時はコロナが収束しつつあるタイミングでした。その頃、唯一移民にオープンだったのがカナダという印象が強くて。今ではカナダもビザ的には厳しい動きもありますけど、当時はまさに移民ブームの状態という印象でした。Senna: 確かにあの頃は異常なほどに移民を受け入れていましたね。Ishi: はい。実は15年前に1ヶ月だけビクトリアに滞在していたことがあって、その時の印象がとても良かったんです。子育ての観点ではアジア系の住民が多いこともあり、ノンネイティブとしてのハードルが低いと感じたのもバンクーバーを選んだ理由のひとつです。Senna: なるほど。Ishi: あともちろんFrogがバンクーバーを拠点に活動しているというのは、エンジニアを目指す上で非常に大きな要因でした。Senna: ありがとうございます。そういっていただけて光栄です!そして学校としてLangara Collegeを選ばれたのは?Ishi: BCITやUBCなど他の選択肢もありましたが、現実的にお金と時間を一番節約できるのがLangaraのWMDDプログラムでした。それに、Frog経由で事前にTomoさんやHiroshiさんとコンタクトを取って、いろいろお話を伺っていたことも大きな後押しになりました。僕にとってはすでに彼らがメンターのような存在だったので、自然とLangaraという選択肢に決まりました。Senna: 結構ストレートに意思決定された印象ですね。コロナの時は本当にカナダの移民政策が極端にオープンになっていたのを覚えています。Ishi: はい。当時は外から見てそれが異常だと気づかなかったぐらいです(笑)。Senna: エクスプレスエントリーのスコアが100点とか、名前書けば通るんじゃないかみたいな時期もあったので、あれで勘違いした方は正直多かったと思います。Ishi: まさに。ただ、その勘違いがなければ自分も来られなかったかもしれないです。今思えばそういう意思決定を後押しした意味ではありがたかったですね。Senna: Langaraに決めた後は、HiroshiさんやTomoさんなど、Frogの先輩方もいたので迷うことはあまりなかった?Ishi: そうですね。他の国と迷ったこともなくて、最初からカナダ、それもバンクーバー一択でした。アメリカやイギリスではなく、カナダを選んだ理由Senna: 他の英語圏、例えばアメリカ、イギリス、オーストラリアなどと迷うことはなかったんですか?Ishi: あまりなかったですね。やっぱりカナダは移民に寛容なイメージがあったというのと、国として多様性を本気で実現しようとしている姿勢があると感じたんです。Senna: 確かに今の情勢的にもそのあたりは違いますよね。Ishi: 他の国では差別の話をよく聞いていましたし、実際にアメリカに住んでいる友人からもやはりその点辛いという話を聞いていました。イギリスは伝統色が強すぎる印象が強く、テクノロジー分野においてもあまりイメージが繋がりませんでした。オーストラリアは地理的に独立していて、少し距離感がありました。Senna: カナダが丁度良かった感じですかね?Ishi: はい。例えば、アフガニスタンでタリバンが政権を取った時に、「我々は移民の国であり、危機にある人を受け入れる」と首相自らが公言したことがありましたが、そんな国って、他にないと思います。もちろん支持・不支持はあると思いますが、国のトップがそれをアイデンティティとして掲げているのは、来る側としてとても心強く感じました。Senna: 子どもを学校に入れることも視野に入れた時、確かにその姿勢は大きいですね。Ishi: そうなんです。英語が話せないノンネイティブの子どもでも、安心してスタートできる環境がある。その前提として多様性を受け入れようと努力する社会の懐の深さがある。だからカナダを選びました。Senna: おっしゃる通りです。最近のアメリカとの比較で一番よく出てくるのが「多様性」と「移民への寛容さ」なので、その感覚は非常によくわかります。Ishi: まさにその通りだと思います。留学前から長く描いていた「海外で働く」という目標Senna: さきほどビクトリアに1ヶ月滞在されていたと伺いましたが、それは旅行ですか?Ishi: 語学留学のようなものでした。大学生活の最後に「思い出作りに行こう」と、そんな軽い気持ちでした。Senna: 思い出作り、いいですね(笑)。さて、ここで毎年恒例の企画なんですが、Frogに初めてご連絡いただいた時の最初のメールを振り返ってみるというのをやっておりまして。Ishi: え、そうなんですか(笑)。Senna: 初期のお問い合わせメール、ものすごく丁寧に書かれていたのが印象的でしたよ。Ishi: そうなんですか(笑)。Senna: ちなみにそのメールには「BCITが第一希望」と書かれていたんですね。Ishi: たしかに、しかしその頃はまだ他のFrogメンバーの皆さんに相談させて頂く前でした。実は当時、MBAも選択肢に入れていたんです。ファイナンス畑の人間が最もイメージしやすいルートですし、海外就職に漠然と憧れていた時期でした。Senna: でも、最終的には「ハードスキルを身につけたい」という明確な目的意識が勝ったということですよね。Ishi: そうですね、まさに。CSなどの学術的な側面より、やはりまずはプロダクトを作れるスキルを身に着けたいイメージでした。メンター達との関わり、そしてLangaraでの1年4ヶ月Senna: Langaraを選ばれた背景には、やはりFrogのメンバーの存在が大きかったと伺いましたが、メンターとして関わってくださったのもFrogにいる方々ですか?Ishi: そうですね。特にTomoさんとKoichiさんですね。ただ、いわゆる技術指導というよりは、結果報告したり、たまに飲みに行って相談したりするような関係性でした。Senna: わかります。自分が行き詰まったときに、目指す道に既にいる人がいるって本当に励みになりますよね。Ishi: はい。しかも同じ学校、同じコミュニティにいる人たちだったので、より身近に感じられました。Senna: そして実際にLangaraでの学生生活がスタートしたわけですが、1年4ヶ月ほど在籍されたんですね?Ishi: はい。ただ、もともとは事前に日本である程度勉強してから来ようと思っていたんですが、スタートアップの仕事が忙しすぎて全く時間が取れず、チュートリアルをなんとなく見た程度でカナダに来ることになりました。Senna: 開発経験ゼロではなかったけれど、まだ自分で手を動かして作れる状態ではなかったと。Ishi: そうですね。その状態でスタートしました。Senna: 英語の方はどうでした?Ishi: 学校の授業で困ることはなかったです。Langaraのプログラムはノンネイティブの学生が多く、みんな英語は上手ですが、ネイティブのスピードには苦戦しましたね。授業だけで終わらせない、自走力と戦略的な学習姿勢Senna: 留学前はエンジニアとしての勉強はチュートリアルくらいしかやっていなかったとのことですが、Langaraで「就職につなげる技術力をつける」という意識は当初からありましたか?Ishi: はい。2023年当時は就職が非常に難しい時期だと言われていたので、卒業時に完全未経験では厳しいと考えていました。卒業までに半年の実務経験を積んでおきたいという目標がありました。Senna: それをKoichiさんと話されたんですね。Ishi: そうです。その時に「Langaraのカリキュラム的に、3ターン目が終わる頃に業務経験を積めるレベルになる」と聞いて、だったら自分は2ターン目終了時にはそこに到達していないといけないと逆算して学習計画を立てました。Senna: そこで授業+αを自分でやるというスタンスを取られたと。Ishi: はい。Udemyなども活用して、常に「学校の授業では新しいことがない状態」にしておくようにしました。そうしておけば、つまずくことはないと思っていました。Senna: Koichiさんのアドバイスもあったと思いますが、やっぱり半年の実務経験は未経験の皆さんにはFrogとして必ず達成して欲しいと伝えている部分でもあります。 ただ、多くの人が「わかっていても実行できない」んですよね。Ishi: それはあると思います。僕は自分の遊びの時間を完全にゼロにして、家族と過ごすか、勉強するかの2択に絞っていました。Senna: ちなみに授業の中で「これ実務には使わないな」って思ったものはどうしていましたか?Ishi: 正直に言えば、必要ないと判断した授業は極力手を抜きました。すべてを完璧にやろうとすると体力が持たないので。Senna: 大事な判断力ですね。ただ授業の取捨選択をするためには、そもそも何が必要で何が必要じゃないか、事前に目利きが必要だったと思いますが、それも先輩方に聞いて?Ishi: はい。2ターム前に卒業された日本人の先輩などに聞いて、「この先生はこういう傾向がある」など、ある程度の情報を得たうえで判断していました。Senna: チーム開発などもLangaraで学ばれたのですか?Ishi: それで言えばエンジニアとしての習熟という観点で、Langaraのプロジェクトを未経験者だけのチームでやり切ったのは非常に大きかったです。Langaraは2-4タームそれぞれで計3つのプロジェクトをやるのですが、毎回未経験者のみで構成された同じチームで参加しました。未経験だけで組むことのプロコンはありますが、経験者と組んだ場合に陥りがちなのが、「開発の全体像がよく分からないまま簡単にできそうなタスクだけを任されて、個人として伸びない」という状況です。未経験集団で取り組むと、プロジェクト自体は当然ハードモードになりますが、自分の頭で色々調べて計画するようになります。結果としてオーナーシップを強く持つようになり、エンジニアとしてサービスをスクラッチから作る能力が大きく伸びました。必要な支援や知識はcohortの経験者やinstructorから得れば良いので、ちゃんとプロジェクトにコミットしてくれる人さえ集まるなら未経験集団でトライするのは全然ありだと思います。この経験は実際に今の仕事にも活きていて、例えばフィーチャーをまるっと渡された時に、要件定義やデータモデルの考案、イシューの切り分けなど、ジュニアにも関わらずある程度自走できるのが自分の強みになっていると感じます。Langaraでの実務経験、そしてFrogを通じたプロジェクト参加Senna: そんな中で、卒業前の4ヶ月で2つの仕事を得られたとお聞きしました。具体的にはどういった内容だったんですか?Ishi: はい。ひとつはLangaraでのパートタイムの仕事です。これは在学中にプロジェクトでの取り組みが評価されて声をかけていただいたもので、HiroshiさんやKoichiさんも同様の流れだったと聞いています。Senna: 素晴らしいですね。もうひとつは?Ishi: もうひとつはFrogの掲示板で募集されていたボランティア案件でした。8月末に募集が出ていて応募し、プロジェクトに加わることができました。Senna: どんなプロジェクトだったんですか?Ishi: B2B向けの入札支援マッチングサービスを開発するという内容で、RFP(提案依頼書)を整理・可視化し、案件と企業のマッチングを支援するアプリのMVP(Minimum Viable Product)を作るというものでした。私はフロントエンド寄りの実装を担当しました。Senna: 面白いですね。それも全員ボランティアだったと。Ishi: はい。構想段階のプロジェクトで、自分としても実務経験を積む貴重な機会となりました。「職務経験があるかどうか」で変わる目線。未経験でも伝えられる“プロ感”Senna: Langaraでのパートタイムと、ボランティアでの開発経験。あの時点ですでに“職歴”がついていたという点では非常に良かったと思うんですが、就職活動においてそれは大きかったと感じましたか?Ishi: そうですね。正直、僕はものすごくたくさんの企業に応募したわけではなかったんです。全部で3〜4社くらいでしたが、やはり職務経験があるという前提で話してもらえた会社はありました。Senna: 明らかにリアクションが変わる感覚があった?Ishi: はい。特に一社は、「職務経験がある」という前提で質問が進んでいって、「ああ、これは理解してると思ってもらえている前提なんだな」と感じましたね。やっぱり学生だと、“甘さ”が見えると受け手側が感じるみたいで。Senna: わかります。Ishi: 僕自身は別にそういうつもりはないんですけど、“プロフェッショナルとしての世界にいる”という印象を与えるという意味では、たとえ短期間でも職務経験は大きな意味を持つと思いました。実際にはLangaraのプロジェクトの授業やアウトプットは相当ちゃんとしているので、面接で聞かれた場合には自信を持って答えていましたが、あくまで受け手がバイアスを持って聞いてしまうということですね。Senna: ちなみに、日本の職歴とカナダでの職歴の違いというか、重視され方についてはどう感じました?Ishi: そのあたりはまだよく分かってないところがあって…。僕はカナダで職歴を積んだので、日本との比較ができていないというのが正直なところです。Senna: その話は確かに賛否両論ありますね。「職歴にロケーションを書く必要はない」と言う人もいますし。Ishi: えっ、そうなんですか?Senna: いますいます。でも、明確なルールがあるわけじゃないですし、結果相手にどう上手くアピール出来るかに集中するとそういう判断も出てきますね。ボランティアとパートタイムから実感した「働く現場」の感覚Senna: ただ実際、現地企業のようなSaaS企業でアジャイル開発にチームとして入るみたいなイメージって、未経験からだと想像しづらい面もあると思います。そのあたりのギャップって、どのように埋めていきましたか?Ishi: たしかにそれはあると思います。ですが、Langaraでのパートタイムは雇い主がインストラクターで、授業と同じような環境だったので、実際にはあまり大きなギャップは感じませんでした。Senna: なるほど。Langaraではスクラムなども教えるんですね。Ishi: はい。スクラムやアジャイルの概念は授業でも取り扱われていたので、自然とその延長線でパートタイムの業務に入れました。Senna: ボランティアの方はどうでした?Ishi: あちらはむしろ真逆で、何も決まっていない状態から自分たちで全部決めていく環境でした。ベンチマークも自分たちで定義し、パイプラインも一から設計する必要がありました。Senna: それは大変ですね。Ishi: でもそのおかげで、あまり「環境の変化によるギャップ」みたいなものは感じなかったですね。Senna: 結果的に言うと、Langaraのプロジェクトでアジャイル的な仕事の進め方を学んでいたことが、現場に入る上での地ならしになっていたと。Ishi: そうですね。特に“ビジネスとして使えるものを作れ”という現実的な視点が授業で求められていたのが大きかったです。インストラクターにもよると思いますが、プロジェクトでは「本当に需要があるのか?」というところから詰めていく必要がありました。Senna: すごい。そういう観点が入るのは本当に大事ですね。Ishi: プロジェクトはフルスタックで構築して、スクラムを模したチーム開発形式だったので、必要な概念はしっかり身につけられたと思います。Senna: 他の学校だとファイナルタームで一気に作るみたいなケースが多くて、そこまでのプロセスをリアルに再現する授業って意外と少ない印象なんですよね。Ishi: そうですね。BCITのCSTとかはCS的な知識の詰め込みがメインだと思うので、また少し違うと思っていました。Senna: LangaraではJiraも使っていたって聞いて驚きました。Ishi: はい。Jiraも使っていましたし、GitHubの運用も含めて、現場寄りのツールが普通に授業で使われていました。就職活動は人生で最もタフだった経験Senna: ではいよいよ、実際の就職活動の話に移っていきたいと思います。やっぱり今のご時世、ジュニアでの就職は相当厳しいと思うんですよ。ビザの問題もあるし、リセッション気味で経済も微妙。さらにLLM(大規模言語モデル)の台頭で「ジュニア雇う意味あるの?」なんて声すらある。その中での挑戦だったと思うんですが、振り返っていかがですか?Ishi: 間違いなく人生で一番タフな期間でした。でも、その分本当にいろんな学びがありました。Senna: ぜひ、細かく聞かせてください。ここが本題ですから。Ishi: はい。まず僕はかなり早い段階から準備を始めました。先ほど話したように、半年の業務経験を積みたいと思っていたので、第2タームの途中にはすでにレジュメを作っていました。 この時点では、まだVanilla JavaScriptやCSSしかわからないようなレベルで、ちょうど最初のフロントエンドのプロジェクトが終わろうとしている時期でした。Senna: えっ、そのレベルでレジュメ作ったんですか?Ishi: はい。そのプロジェクトをラップアップしてすぐ、「とりあえず出してみよう」と、形にして応募もしていました。Senna: 結果はどうでしたか?Ishi: もちろん返ってきませんでした(笑)。ただ、Job Postingにどういう単語が並んでいるか、準備にどれぐらいかかるかを知るための練習としてはすごく意味がありました。Senna: 試し打ちして市場感を知るっていうのは大事ですよね。Ishi: そうなんです。で、これもKoichiさんの言葉を参考にしたんですが、フルスタック、いわゆるMERNスタックを使った実績でも応募できるものは増えると聞いて、第2タームと3タームの間のブレイクでUI/UXデザイナーを誘って個人プロジェクトを作りました。Senna: おお、それをLinkedInに載せた?Ishi: はい。コードは正直かなり雑だったんですが、「MERNスタックでアプリ作った」という事実ができたので、少し自信にはなりました。で、それを武器に約100件ほど応募しましたが…Senna: …返信きました?Ishi: 全く来ませんでした(笑)。そもそも僕の時はプロジェクトベースしか書いてないレジュメなんて、誰も相手にしないという感覚でした。Senna: なるほど、そこで方向転換を?Ishi: そうです。そこでマスアプライ(大量応募)は意味ないと思って、ネットワーキングに切り替えました。ネットワーキングの重要性──ただし「どこに行くか」がカギを握るSenna: この間もまさに同じような話をしていて。Kansukeさんってご存じですか?Ishi: あ、はい。CCTBに通っていらっしゃる方ですよね。Senna: そうですそうです。彼の一日密着動画を撮らせてもらったんですけど、彼も同じくネットワーキングの重要性を話されていました。Ishi: うんうん。Senna: 特にミートアップに行っても、全員レジュメ持参で、まるで「求職者の集会」みたいになっているって。Ishi: 本当にそうなんですよ。登壇者の周りに人が集中してしまって、結局は「その中の1人」になってしまうんですよね。Senna: そう。それで彼は他の様々なコミュニティに顔を出すようになって、中には趣味寄りのミートアップにも顔を出すようになったと。そうすると自然に会話が生まれて、ちゃんと“人”として見てもらえるようになったらしいです。Ishi: 僕の周りでも似たような話がありました。Langaraで一緒だった人なんですが、ミートアップでたまたま仲良くなった相手がスタートアップのオーナーで。「ちょうどエンジニアを探してる」と言われて面接まで行っていました。結果的に就職にはつながらなかったんですけど。Senna: それでもミートアップから面接まで行くのはすごいですね。Ishi: あと他にも、クリスマスを一緒に過ごした人が実はテック登壇者だった、なんてこともあって。Senna: それはすごい偶然!Ishi:ミートアップに行くなら、自分が何かgiveできるものがあることが必須だと思います。大きく分けて、自身の職能やドメイン知識が活きるものと趣味ベースのものとがあると考えており、前者は僕でいうとファイナンスやスタートアップといったテーマのイベントです。後者は何でもいいんですがフレンドシップ、趣味に対する興味関心をシェアできることが、相手に対して提供できる価値かと。逆に、Tech系のイベントにいってもgiveできるものがあまりない上に求職者ばかりで雑踏に紛れてしまいます。知識を得る観点ではとても意義がありますが、就活の観点ではあまり成果は望めないかな...Senna: これは業界経験あるなしにかかわらず、やっぱりそういう方が現実的なのかもしれないですね。実際に決まった会社は、オンライン応募からSenna: ただ、ここまでネットワーキングの重要性を話しつつちょっとオチというか…。今の会社って実はオンライン応募で引っかかったんでしたよね?Ishi: そうなんですよ。結局、インタビューを受けた4社のうち、1社はミートアップ経由のフィンテック系、残り3社は全部オンライン応募でした。今の就職先もそのうちの1社です。Senna: なるほど。LinkedInってどれくらい効果ありました?Ishi: 意外とありましたね。LinkedInから直接連絡をもらった会社が3社あって、それぞれ全然違う評価軸だったんですけど。Senna: どういったところを評価されたんですか?Ishi: まず1社は、学生を雇うと補助金が出るプログラムに関係していたようで。「学生であるのに職務経験がある」という点を評価して声をかけてもらえました。Senna: Youthの補助金系ですね。よく聞きますし、Frogでも昔活用すべきってセミナー開いたことがあります。Ishi: もう1社は、Langaraで僕がデベロッパーリード(Dev Lead)をしていたことに注目してくださったようです。リーダーシップ経験を評価されたんだと思います。ビジネス経験を“武器”に選ばれた就職先Senna: で、残る1社が今働いているヘルステックの会社さんでしたっけ?Ishi: そうです。ヘルステック系のスタートアップです。Senna: 金融出身のIshiさんが、ヘルステックに?どういうつながりなんでしょう?Ishi: 僕も実はまだその答えを整理しているところなんですが…。この会社はシリーズA直後で、オペレーション人員が本当に少ないんです。だから、「ビジネスもわかるやつの方がセンス良く動けるだろう」という判断ももらえたようでした。Senna: 面接プロセスでも、技術面接だけじゃなくてビジネス系の面談があったと聞いてますが?Ishi: そうです。技術面接の後にビジネスオペレーションの責任者との面談がありました。僕が以前やっていたファイナンスの仕事や、審査業務を深掘りされました。Senna: クレジットカードの審査ってことですか?Ishi: はい。どれくらいの与信限度を設定するかという審査をしていたんです。それをマニュアルから自動化していった経験があって、それが響いたようでした。Senna: それは確かに、ヘルスケア業界のオペレーションにも通じるものがありますね。Ishi: 結果的に、“技術”と“ビジネス”の両方をわかっている人材として採用していただけたのかなと思っています。コーディングテストも「実務想定型」Senna: 面接はリートコードとか、そういうCS系のガチ問題だったんですか?Ishi: いえ、テイクホーム課題でした。リートコード的なものは一切出ませんでした。与えられたのは「こういう議題があったとき、君ならCEOにどう答える?」というような実務に近い内容でした。Senna: 面白い会社ですね。Ishi: さらに、AIエージェントを活用して何ができるかを提案するような課題もありました。Open Sourceのライブラリを渡されて、「これで何か作ってきて」と。1週間後にプレゼンする流れです。Senna: それはなかなか濃い…。Ishi: 正直AIエージェントについてその時点では単語を聞いたことある程度だったんですが、ちょうどライブラリがNext.jsベースで、自分の得意分野だったので助かりました。実際、過去の業務をAIに置き換えたらどうなるかというデモを作って、できる部分・できない部分の整理を含めて提案しました。Senna: CTOが見たかったのはコードのうまさではなく、「どう発想して、どこまで自力で動けるか」ってことだったんでしょうね。Ishi: たぶんそうだと思います。面接の流れと選考プロセスの詳細Senna: では、話が少し前後してしまいましたが、面接の流れについてお伺いしたいです。一次面接はリクルーターの方でしたか?Ishi: いえ、一次面接はFounding Engineerの方でした。最初から内部の方が出てきましたね。Senna: ああ、もう最初から技術系の方だったんですね。Ishi: はい。面接の前に、「こういう記事を書いているから読んでおいてね」と言われて、Substackにあるその会社の投稿を読まされました。Senna: なるほど、記事を読んでおいてっていうのはなかなかユニークですね。Ishi: 最初の面接は30分ほどの行動面接系の質問で、宿題的なものは後から提出という形式でした。「自分のタイミングでまたセットしてプレゼンしてね」っていう感じで進みました。Senna: 二次が先ほどのバックエンド技術の話ですね?Ishi: そうです。バックエンドの技術的な面を問われる面接でした。とはいえ、技術的な知識では自分は輝けないと思ったので、渡された記事を読み漁ってサービスのビジョンやビジネスモデルの仮説を立てることに注力しながら臨みました。「〇〇を実装するためにどうするか」という技術論というよりは「会社のフェーズ的に〇〇の優先順位が高くXXは後回しでいいと仮定して...」とか「YYを顧客に含めた方がいいと思うので」みたいにビジネス的な視点を織り交ぜるイメージです。ここの設定次第でデータモデルが変わることなどをLangaraのプロジェクトで身を持って体験していたので、自分のビジネスサイドでの経験と合わせてリアルな回答を提示できたのが結構大きかったと思います。Senna: 三次がBizOps?Ishi: はい。私のビジネスサイドのバックグランドも加味し、BizOpsの責任者の方とも面接させて頂きました。Senna: ちなみにそのポジションはジュニア向けの募集だったわけではなかったんですよね?Ishi: はい。特に「ジュニア向け」と書かれていたわけではありませんでした。誰でもという感じで出されていたと思います。募集要項も毎回同じものを出しているという話でした。Senna: となると、当然業界経験豊富な候補者もいたと思いますが、その中でIshiさんが選ばれたのは、やはり先ほどお話されていたように、他にないバックグラウンドを持っていることが評価された、ということですかね?Ishi: そうだと思います。実際チームに入ってみて、中堅〜シニアレベルの人が8人ぐらいいるんですが、皆さんすごく経験豊富で。だからこそ、「1人ぐらい異色な人材をジュニアで入れても面白いんじゃないか」と会社として思い始めていたタイミングだったのかもしれません。Senna: なるほど。最初からそのつもりだったわけじゃなく、たまたまIshiさんの応募が目に留まって、「この人面白いかも」って思われた可能性もあるわけですね。Ishi: そうですね。あと僕が応募したのがポジションは求人の公開から3時間後くらいだったんですが、たぶんその時点で応募が100件ぐらいあったようでした。その翌日に返信が来たのですが、最終的にそのポジションには800件来ていたと聞いています。Senna: シリーズAの会社さんの一つのポジションで800件もあったんですね。それだけ来ると、オンライン応募でもしっかり目に留まる準備が必要ですね。Ishi: そうですね。僕としても、なるべくレジュメは応募先ごとに書き換えるようにしていて、毎日4〜5件は「出してみようかな」と思える求人をチェックしていました。Senna: すごいですね、それを日々続けるのは。Ishi: 1日に1〜2件しか応募できない日も多かったんですが、1ヶ月続ければ50件、2ヶ月続ければ100件にはなるので。やみくもに出すよりも、自分の強みが活かせる求人を見極めて出すようにしていました。Senna: そうするとフィンテックやビジネス系スタートアップの求人は特に意識して応募していたんですか?Ishi: はい。自分がスタートアップのグロースフェーズにいた経験があるので、そのあたりはしっかり書くようにしていました。Senna: 結果的に、3件インタビューに繋がったわけですよね?ジュニアレベルでこれはかなりすごいことだと思います。Ishi: そもそも期待していなかったのと、冬の時期でミートアップも年末年始で開催されていなかったんですよね。なので、「もうやることないし、送るしかない」と思って応募し続けたという感じでした。Senna: 結果的にそれが当たったと。ちなみに今の会社含め、その3件はすべてオンライン応募ですか?Ishi: はいそうです。レジュメの内容と、自分のビジネスバックグラウンドやカナダでの就業経験がうまくマッチしたのかもしれません。Senna: なるほど。「未経験だから」といって、それを前面に出すより、他の業界での経験や強みを推す方が効果的だったということですね。Ishi: まさにそうです。むしろ「未経験です」を前面に出してしまうとノイズになってしまうと思っていて、逆に「このドメインでの経験があります」と打ち出していく方が圧倒的に良いと感じました。ミートアップやネットワーキングを通じた関係構築の広がりSenna: こっちで未経験から入ってくる方って、本当にすごいことですよね。ということは、さっき話に出ていたミートアップでの出会いも含めると、関係性を持てた企業って4社くらいあったという感じですか?Ishi: そうですね。結果的に4社くらいとは関係を持てました。それ以外だと、最終的にはオファーはいただけなかったんですけど、自分がFintech業界で働いていたという経験を理由に何回かコーヒーチャットで繋いでもらって、最終的にUBCの先生に行き着いたっていう流れがありました。Senna: UBCの先生?Ishi: はい。その先生と話していたら、「自分の友達がFintechのスタートアップのファウンダーだから紹介してあげるよ」って言ってくださって。でも、その時ちょうど採用を止めてしまっていたらしく、話にはならなかったんですが、すごく可能性は感じましたね。Senna: なるほど。それはタイミングが合わなかっただけって感じですね。今じゃなくて、またそのうちにっていう。Ishi: そうですね。Senna: でも、そういう意味でいうと、今のお仕事が決まったのはもちろん良かったとしても、ついこの間もFrogのメンバー方で、現地で働いていた会社が買収されて給料の支払い止まってしまって。そこからFrogで紹介したりもして、先日なんとか再就職されたっていう事例もあって。本当に何が起こるか分からないのが北米市場だなと。Ishi: まさにそうですね。Senna: だからこそ、今関係を作っておくっていうのは大事というか。ワンチャンというか、「ここ入れるかも」みたいな場所を、少しずつ持っておくっていうのも、すごく意味があることかもしれませんね。Ishi: はい、ほんとそう思います。就活においても、こっちで実際に暮らして働いている人たちと話すっていうのは、自分のモチベーションにも繋がりますし、現実的なイメージも湧くんですよね。自分の強みを発見することや、売り込む練習になりますし、その後の就活でいざ面接となった時に気後れしなくなります。単純にネットワーキングという意味でも、そういった話の中で「ここで繋がりを持っておくと、将来何かに繋がることがある」というのはよく言われているので、すぐに何か良いことが起きなくても、悪いことは一つもないなという感覚があります。Senna: ほんとそれですよね。ポストグラデュエーションワークパーミット(PGWP)も3年ありますし、これからもいろんな会社をちょっとずつ覗いてみるっていうのも全然アリだと思います。 Ishi: そうですね、楽しみです。海外での仕事を通じて感じた文化の違いと働き方の変化Senna: さて、そろそろ終盤ですけど、日本で働いたことがある人がこっちで働き始めた時に感じる「文化の違い」っていうのがあれば、ぜひ聞いておきたくて。Ishiさんの場合、日本企業以外で働くのは今回が初めてというわけでもなく、タイとインドネシアの経験もありますよね?Ishi: はい。なので自分の場合は、むしろ「戻ってきた」っていう感覚が強くて。インドネシア時代と似た感覚があるんですけど、やっぱりオーナーシップをしっかり持つということが明らかに重要だと思いますね。Senna: というと?Ishi: 日本だとどうしても、部署の意向や上司の意向を実現するような構図が中心にあると思うんですけど、そういった働き方ではまったくパフォーマンスが出せないというのが、こっちの会社だと思っていて。上司との関係も、どちらかというと「自分の課題を一緒に解決してくれるサポーター」みたいな感覚なんです。だから、良い意味で全部自分のリソースって感じです。Senna: なるほど。完全に任せられているという感覚ですね。Ishi: はい。もちろん課題はトップレベルからふんわり降りてくるんですけど、具体的なイシューの認識やそれをどう解決するかは自分次第で、しっかりとリーダーシップとオーナーシップを持って実行する責任があるという感じです。今の会社でもそうですし、前に働いていたインドネシアやタイの会社も同じような文化でした。ミスに対する寛容さと「早く試して早く失敗する」文化Senna: へぇ。ミスに対する文化的な違いとかもあったりしますか?Ishi: ありますね。これは本当に大きい。ミスに対して寛容なんですよ。実際、今の会社で自分がやろうとしているフィーチャーに関して、ビジネス側と話してたら「8割ぐらい完成してたらとりあえず出してみようか」みたいな感じで言われて。Senna: え、ヘルステックなのに?!Ishi: そうなんですよ(笑)。でも、それくらい「とにかく出してフィードバックをもらって改善しよう」という文化が根付いているんですよね。「早くトライして早く失敗する」って言葉はよく聞きますけど、本当に染みついているなって。Senna: 分かんなければすぐ聞けばいい、っていう感じもあるんですかね?Ishi: はい、まさにそうです。むしろ、もうちょっと早めに質問してくれる?って言われます。「ちゃんと調べてから聞け」っていうプレッシャーがなくて、すぐにヘルプを求めやすい環境だなと感じますね。Senna: 素晴らしいです。エンジニアとしての今後の展望──求めるのは「技術力」よりも「ビジネスインパクト」Senna: ありがとうございました!では残りの質問も少ないですが、今後の展望についても、ぜひお伺いしたいです。今の会社で働きながら、将来的に目指していることや計画などがあれば教えてください。Ishi: 今は本当にエンジニアとして、一人前になるためのキャリアを積むっていうところにしか、正直あまり視野が向かないですね。特定的に「こういうエンジニアになりたい」っていうのは、まだ難しいところがあります。ただ、自分のキャリアを振り返ると、ビジネスサイドの経験があるという点が強みで、それを活かして今の会社にも採用されたと思っていて。なので、技術的に優れているかどうかというよりも、「ビジネスインパクトを残しているか」を重視したいですね。たとえば、経験につながっているかとか、大幅にコストが下がったとか、誰かの拘束時間を大幅に緩和できたとか、そういう結果を残せたかという点にフォーカスしていきたいなと思っています。AI(LLM)との共存についてIshi: あともう一つ、これはLLMの時代っていうところにも関わってくるんですけど、僕はけっこうAIに対して感謝している部分もあって。たとえば、ChatGPTやCopilotのようなツールがなければ、こんなに早く学習曲線を登ることはできなかったと思うんです。今の会社がたまたまそういう考え方なだけかもしれませんが、単純なエンジニアスキル──たとえばLeetCodeのような世界──の価値は相対的に下がってきている気がしていて、エンジニアリングに加えて何かもう一つ価値を出せるかが、特にジュニアにとって重要なんじゃないかと。Senna: なるほどですね。Ishi: すごく高いレベルのエンジニアさん達はすでにLLMに出来ない領域で活躍されていると思うので良いと思うんですが、僕らみたいなこれからの人は、すごく優秀なCSバックグラウンドを持ったとしても、GPTが出てきた今、「それだけでは代替が利く」と見られてしまう可能性があると思っています。だからこそ、なぜ自分がAIに代替されないのかを考える必要がある。実際、僕も今のまだリセッション気味のこの時代に海外就職が出来たのはAIがあったからだと思っています。Senna: なるほど。上手く使おうと。Ishi: そうですね。所詮はまだツールでしかないので金融×テックという見えにくいフィールドで活かせる強みSenna: あと金融ドメインにいた経験があるIshiさんなわけですが、正直その分野って、まだ金融ドメイン+エンジニアの知識で「こういう結果が出るよね」って想像がまだ出来ないですよね。そこも実は人材の価値としては大きかったのかもしれないですよね。Ishi: そうですね、たとえば新しいクレジットモデルを作って、これまで借りられなかった人にお金を貸せるようにしようという時に、データを集めるためのサービス設計やドメイン知識が問われてくると思うんです。今まではビジネス・エンジニア・プロジェクトが分断されていたけれど、自分はそれを一気通貫で考えられるという点が差別化につながると信じています。たとえばプロンプトも、ちゃんと書けなければAIに指示も出せないですよね。これとすごく似ていると思います。AIエージェントを実際に触ってみて感じたんですが、GPTがちゃんとしているように見えるのって、常に人間が対面で調整しているからなんですよ。勝手にやらせたら、何をしでかすかわからない。だからこそ、人間ってまだまだ重要だと思っています。これから海外就職を目指す方へのアドバイスSenna: では、最後に、これからIshiさんと同じように海外就職を目指す方々に向けて、何かアドバイスをいただけますか?Ishi: そうですね。多くの方が「事前の準備をしっかりしましょう」と言われていますが、私も本当にその通りだと思います。ただ、実際にカナダに来てから感じたのは、海外就職活動はメンタルゲームであるということです。このインタビューでお話ししたような方法論はありますが、結局のところ、それらを継続できるメンタルを保てるかが非常に重要だと思います。カナダに来る方の中には、日本でうまくいかなかったからこちらに来るという方もいらっしゃるかもしれません。しかし、何かが嫌だからというモチベーションより、自分が幸せになるための明確なビジョンを持ち、それを実現するためにカナダでどうするかという意識があると、こちらでの生活や就職活動にも意味を見出しやすくなると実体験から感じました。Senna: いや素晴らしいアドバイスですね。Ishi: また、自分の価値、エンジニアとしての能力、そして就職できるかどうかは、切り離して考えるべきだと感じています。私自身、カナダに来た当初は、過去の経験をすべて捨ててゼロからのスタートだと感じていました。しかし、実際には過去の経験に救われて就職できた部分もあります。これまで築き上げてきたものは確実に価値があり、それはここで何をしようと関係ない話ではありません。エンジニアとしてのスキルアップは、その価値にアドオンするだけの話であり、学習がうまくいかないからといって自分に価値がないと思う必要は全くありません。そもそも、特に未経験者の場合は皆さん国も職種も変えて時間もお金も犠牲にしている訳で、そうした人生を賭けたチャレンジを実行している時点ですごいことだと思います。Senna: 確かに、変なプライドを持って望むのはよくないですが、逆に自分には何もないと思い込むことによる弊害も大きいかもしれませんね。Ishi: 成長のスピードは人それぞれであり、焦らずに自分のペースで積み重ねていくことが重要です。就職活動においては、LinkedInでの応募が主流ですが、経験年数だけでスクリーニングされてしまう現実があります。未経験者の中にも輝く人材はいるはずなのに、経験年数だけで判断されてしまうのは残念です。そのため、採用の価値基準自体に疑問を持ち、自分の本質的な価値やエンジニアとしての能力とは切り離して考えることが必要です。Senna: それは多くの採用担当者も頭を悩ませてるポイントかもしれませんね。Ishi: なので採用側のジャッジが正しいと考える必要はないと思います。従って、LinkedInで応募しても返事が来ないからといって、自分に価値がないと思う必要は全くないですよね。但し、自分が然るべき人に認知されるための動きをしているかどうかを省みることは重要です。自分の強みを再認識し、とにかく自分を認識してもらうために必要な場所に顔を出していくことが大切です。Senna: それは未経験者に限らず、日本での転職活動でも同じことが言えると思います。Ishi: 自分の棚卸しをしっかりと行い、その上で動いていけば、その人にしかできないストーリーを経て就職できるケースが出てくるのではないかと思います。Senna: なるほど。おっしゃる通りですね。メンタルゲームというのは本当にその通りで、僕は今になって未経験の方々の考えを思い返すことは難しいですが、想像することはできます。LinkedInなどで応募を続けて、断られ続けると、自分に価値がないのではないかと思ってしまう方もいるでしょうね。Ishi: そうですね。そんな中でも自分を信じることが大切です。未経験で安い賃金で働いているのは今だけで、3年後には日本にいた時の3倍くらいの収入を得ているかもしれないと考えて、前向きに取り組んでほしいです。Senna: 確かに、そう考えると気持ちも楽になりますね。メンタル的に限界を感じたとき、どう乗り越えるかSenna: メンタル的にやばいタイミングって、自分がやってきたことが無駄かもしれないって思う瞬間じゃないですか。そういう意味で言うんだったら、それこそこういちさんだったり、ともさんだったりもそうですけど、「自分が今こういう行動を取ってるんですよね。で、あんたたちは、俺の今取ってる行動ってどう思うの?」っていう、壁打ちのような機会が定期的にあるだけでも、メンタルブレイクを避けられるんじゃないかって、個人的には思っているんですよ。Ishi: そうですね。確かに、そういうフィードバックや会話があることで、自分の行動に対しての不安は和らぐと思います。そういう仕組みが徹底されていれば、先ほどお話した「自分がやってきたことがすべて無駄だった」「自分には価値がないんじゃないか」といった考えには至らないと思います。いや、至らないようにしたいというか、そういうマインドの持ちようが大事だと思っています。Senna: なるほど。とはいえ、ここ数年で海外就職自体が一気に厳しくなってるっていう現実もありますよね。Ishi: はい、それは確実にあります。たとえば、こちらで未経験就職した、今だと3年目くらいの人に個別に話を聞く機会があったのですが正直、あまり参考にならなかったんですよ。Senna: それはどういう意味で?Ishi: その人は、「Angularやったことなかったけど、現場でガチャガチャやってたら就職できた」とか「ネットワーク広げとけばどうにかなるでしょ」みたいな、当時の空気感で乗り切った成功例だったんです。でも、今の自分たちの置かれている環境とはまったく違う。時代が違いすぎるんです。Senna: 確かに、2022年とかそのあたりの空気感で同じことをやって就職できたらたぶん驚愕しますね(笑)Ishi: (笑)だからこそ、メンターに話を聞いてもらうのは大事なんですけど、どこかで「前提が違うな」と感じてしまう瞬間もやっぱりある。そのときに、どれだけ自分を信じられるかが重要なんですよね。僕のこの話もすぐに廃れていくと思いますのでどんどんアップデートされることを願っています。Senna: いや、本当に難しいですよね、その辺は。喋り出すとたぶんまだまだ出てきそうです。ちなみにもしよければなんですが、落ち着いたタイミングでFrogのWikiにあるメンターリストにIshiさん追加させて頂いても良いですか?Ishi: 自分でお役に立てるならもちろんどうぞSenna: ありがとうございます!この時代のジュニア就業者は非常に貴重なのと、僕自身今日はかなり勉強になったのでありがとうございました!いかがでしたでしょうか?Ishiさんのインタビューを通して感じたのは「過去のキャリアは存分に活用する、しかし成功体験に縛られない」という一貫した姿勢です。一つの業界で成果を出した、または成功した人というのはその体験を忘れられず、それが新しい挑戦を妨げているか、ブレーキになっている人というのは多くいらっしゃいます。Ishiさんも日本では素晴らしい環境、素晴らしい職場に居て多くの成功体験を積んだことでしょう。その上で全く違う業界の技術者としての夢を描けるというのは、その姿自体がIshiさんの素晴らしい謙虚さと、自分の目標に向かう姿勢が現れていると感じました。Ishiさんのインタビューは、ただの成功談には留まらなかったと思います。試行錯誤しながら積み上げてきた一歩一歩と、何度も立ち止まりながらも自分の価値を信じて行動してきた記録です。冷静に考えてみれば「自分のこれまでの経験には価値がある」と気づかなければ、キャリアを動かすことは難しい。業界外の経験を積んだからこそできること、自分にしか語れないストーリーを信じて是非皆さんも海外就職の参考にして頂ければと思います!

続きを読む

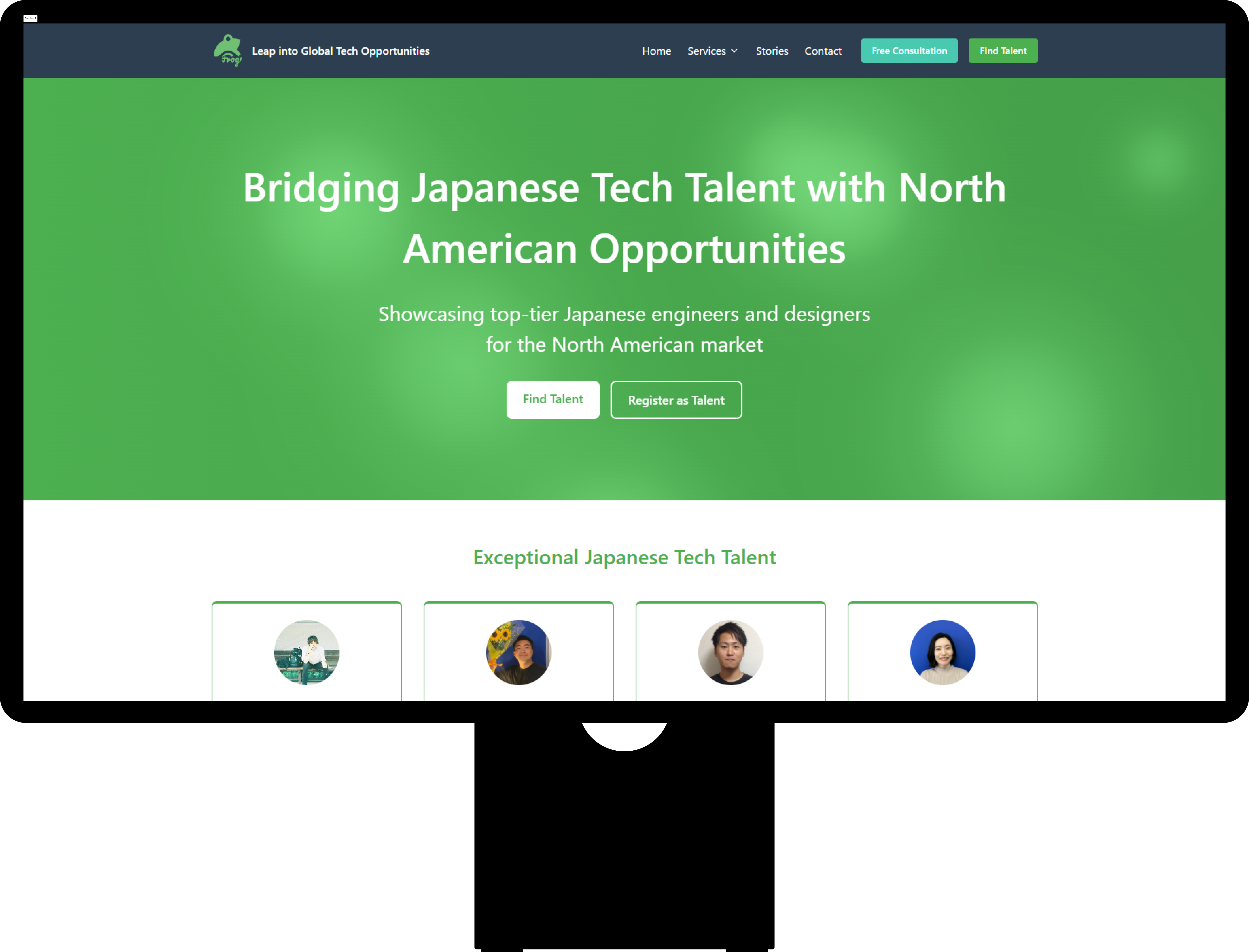

カナダで描くグローバルキャリアの構築、理想を現実にするAWS CanadaのYanoさん

日本で2年の業界経験を積んだ後、「いつか海外で働きたい」という思いを胸にカナダへ渡ったYanoさん。Frogに相談した当初はTOEICスコアも500点台、開発経験もわずか。それでも、海外挑戦を諦めず2023年にカナダへ渡航されました。Yanoさんは渡航から約1年後、届いたのはAWSからのオファー。そしてYanoさんは先日インタビューさせて頂いたKotaさん同様、以前Frogで行われたAWS説明会を主導して頂いた方でもあり、YanoさんやKotaさんのAWSでの尽力があったからこそ、多くのFrogメンバーの未来に繋がりました。彼が先導してくれなかったら今がなかったという方もいらっしゃるでしょう。英語力、職歴共に未完成だったYanoさんですが、日本から海外、そして今もさらに先を見据えるキャリアの物語には、「自分には無理かも」と感じている誰かの背中を押す力があるなと感じます。技術力・英語力・実務経験、すべてが不安だったと語りますが、それでも「まずはやってみよう」と一歩を踏み出したYanoさんのリアルな体験をお届け出来ればと思います!Senna: 本日はよろしくお願いします。早速ですが、改めてこれまでのご経歴について聞かせてください。日本ではエンジニア経験がある状態でカナダに来られたかと思うのですが、業界歴は長いのでしょうか?Yano: いえ、実務として開発をしていたのは日本で1年間です。その前に1年間、主にテスターとしてIT企業に勤務していまして、それを合わせるとIT関連の業界経験は2年になります。Senna: カナダに来た時点で、業界経験としてはちょうど2年ほどになるんですね。Yano: そうですね、2年です。Senna: 2〜3年の業界経験で来られる方、多い印象です。Kotaさんも同じく3年ほどでしたし。ということは、日本でのご経験としては、主にテスターやQA職がメインで、2年目から開発に移行されたという流れですね。Yano: そうです。1年目はテスター、2年目はフルスタックで開発に従事していました。その後にカナダに渡航しました。Senna: そういうことなんですね。そしてカナダに来てからはAWSで働かれているわけで……これはもう聞く人が聞いたら「えっ?」と驚くような経歴ですね。Yano: そうですね(笑)。文系から理系へ、営業からエンジニアへSenna: ちなみに学歴のほうですが、大学は早稲田大学でしたよね。専攻は理系だったんでしょうか?Yano: 入学時は文系でした。ただ、学部内で文理が混在しているような構成で、最終的には理系寄りの専攻を選びました。Senna: なるほど。大学卒業後、確かセールスとしてのご経験もお持ちでしたよね?Yano: はい。4年間、営業として働いていました。Senna: 何を売る営業だったんですか?Yano: クリーニング関連のサービスを扱う会社で営業をしていました。Senna: そこからエンジニアへと転向されたわけですね。Yano: そうです。完全に未経験からの転職でした。Senna: 自分が21歳のときにカナダに来たので、日本でのキャリアチェンジ事情って実はあまりよく知らないんです。未経験で営業からエンジニアって、どのくらい現実的なルートなんですか?Yano: 正直、難しい部分もあります。自分の場合はうまくいきましたが、途中で断念してしまう方も多かったです。Senna: カナダだったら、普通は大学に入り直したり、ブートキャンプやカレッジに通うのが一般的じゃないですか。ある意味「それなりの投資をしてキャリアチェンジする」というのが前提な気がします。日本での転職では、そこまでの壁は感じませんでしたか?Yano: はい、日本では会社によっても異なりますが、何を開発したか、どんな技術力があるかという“プロダクト”が重視される傾向がありました。それがきちんと証明できれば、キャリアチェンジも比較的スムーズに進む印象です。大きな投資をしなくても、自分の努力次第でカバーできる部分が多いですね。独学とコミュニティで切り拓いた道Senna: 気になるんですが、実際にエンジニア転向のためにどんな準備をされたんですか?Yano: 最初は「副業でプログラミングでもやってみようかな」くらいの気持ちでした。本業の営業を続けながら、趣味感覚で始めたんです。Senna: 「よくあるやつ」ですね(笑)Yano: はい(笑)。ただ、思ったよりもプログラミングが楽しくて、これはもう本業にしたいと思うようになりました。Senna: ブートキャンプや専門学校などは行かれましたか?Yano: いえ、特にどこにも通わず、完全に独学でした。その中で、同じように勉強している方々とコミュニティで出会い、情報共有をしながら学習を進めていきました。Senna: 素晴らしいですね。今やAWSにお勤めとのことで、転職セミナーとか開いたら大盛況になりそうな気がします(笑)。Yano: そうかもしれませんね(笑)。Senna: 独学しながらコミュニティを活用し、自分の開発実績を示せるものを作って転職活動をされたんですね。最初はフリーランスで案件を受けて……という流れだったのでしょうか?Yano: いえ、実はフリーランスとしては活動していません。いきなり就活して企業に応募しました。Senna: それはすごい。最初の1年目はテスターとして働かれていたということですが、その時はあまりプログラミングはやっていなかったんですよね?Yano: そうですね。本当にゼロからのスタートでした。最初は「IT業界に入る」というのが目的で、そこから経験を積みつつ、プログラミングスキルも磨いていって、最終的には自社開発を行う会社に転職しました。Senna: それがQAの後の会社なんですね。Yano: はい、そうです。Senna: 今はサポートエンジニアとして働かれていると伺っていますが、そのQA時代の経験も活かされているのではないでしょうか?Yano: そうですね。最終的には役に立っていて、今の業務にも活用できています。Senna: なるほど。ありがとうございました!Frogとの出会いと、カナダ渡航を決断した“その日”Senna: ここまでのお話を聞いていると、日本でのご経験がQAやデベロッパーという形で2年間。そのあと、カナダに渡航されたという流れになりますよね。最初にカナダに来られたときは、確かCICCC(Cornerstone International Community College of Canada)でしたよね?Yano: はい、CICCCです。Senna: この学校は、ビザ面や英語力の強化という部分で選ばれる方が多い印象がありますが、Yanoさんもそういった理由で選ばれたのでしょうか?Yano: はい、まさにその通りです。Senna: そもそもカナダに来るまでの経緯、つまり「なぜ海外を目指すようになったのか?」についてもお伺いしたいです。いつ頃から海外に行こうと思っていたのでしょうか?Yano: それで言うと、かなり特殊かもしれませんが、私はカナダに来ることを“1日で決断”しました。Senna: えっ、1日で?!Yano: はい(笑)。もともと海外への漠然とした憧れはずっと持っていました。いつか英語を使って、英語圏の国で挑戦してみたいという思いはあったんです。ただ、具体的なプランは特になくて、キャリアをエンジニアとして進めていくなかで、「これからどうなっていきたいか」というのを考えていたタイミングでした。Senna: その時、誰かからアドバイスをもらったりしたんですか?Yano: はい。実際に先輩エンジニアの方に相談した際、その方が以前からカナダへの渡航を計画していたという話を聞きました。その話を聞いたその日に「自分もこのプランでやってみよう」と決めました。Senna: それはすごいですね。ちなみにその先輩というのは……?Yano: Frogに以前相談された方ですね。私が日本で自社開発企業に勤めていた時の先輩エンジニアで、Frogに相談することを勧めて頂きました。Senna: それでは、その方からFrogの話を聞いて、紹介してもらったんですね。 そうやって紹介してもらってFrogに来てくださる方がいるっていうのは、本当に嬉しいです。アメリカを目指し、まずはカナダへSenna: そのとき聞かれたプランというのは、CICCCのCo-op制度を活用しながらビザを維持し、英語を鍛えながら就職活動もしていこう、というような流れだったのでしょうか?Yano: はい、そうです。Senna: カナダを選ぶとき、迷いはなかったんですか?例えばアメリカやイギリス、オーストラリアなどの国と比較して……。Yano: 実は最初はアメリカを考えていました。ただ、最終的にカナダを選んだのは「アメリカで働くためのステップ」としての選択です。アメリカで働こうとすると、やはりビザ問題にどうしても行き着きます。それであれば、まずはカナダで経験を積んで、AmazonやGoogleなどのビッグテックに入って、そこからトランスファーという形でアメリカに行くというルートを考えました。Senna: 今のお話を聞くと、まさにその描いたプラン通りに進んでいますよね。すごいです。Yano: 自分でもちょっと驚いています(笑)。Senna: FrogでAmazonに内定された方って他にもいらっしゃるんですが、皆さん共通して「自分の中にある明確なビジョン」が形になっているんですよね。そういう意味では、Yanoさんも「持ってる人」なんだなと感じます。なぜ日本で外資系ではなく、海外を直接選んだのか?Senna: とはいえ、日本でアメリカを目指す方ってまずは日本の外資に入って、そこからトランスファーっていうルートが定番だと思うんです。Yanoさんの場合、最初から海外を目指されたのはどうしてですか?Yano: 私の場合は「とにかく海外で働いてみたい」「英語圏で生活してみたい」という気持ちが強くて、日本で転職するという選択肢はほとんど考えていませんでした。Senna: なるほど。海外経験そのものに価値を感じていたんですね。ちなみに、オーストラリアやイギリスは選択肢には入らなかったんですか?Yano: 全く考えていませんでした。Senna: えぇー(笑)。自分はイギリスに憧れがあって、結構ギリギリまでカナダと迷ったんですよ。Yano: なんとなくわかります(笑)。Senna: まあ、結局はタイミングと縁ですよね。Frogを利用されたお知り合いの存在もあって、Frogのプランも合っていた。だからカナダが自然な選択になったんですね。Yano: そうですね。海外への憧れと英語についてSenna: 先ほど「海外への憧れは昔からあった」とおっしゃっていましたが、その原体験のようなものって何かあったんですか?Yano: 振り返ってみると、中学生の頃ですね。当時、私は英語が苦手だったんですが、学習塾で「くもん式」の英語を始めたことで、少しずつ成績が伸びていきました。その成功体験から、英語を使うことへの憧れが芽生えたと思います。Senna: なるほど。そこから教員免許まで取られたんですよね?Yano: はい。大学時代に英語の教員免許を取得しました。いつか英語を使って働きたいという思いがあって、自然とそういう道を選んでいました。Senna: 教員免許って、そんなに簡単に取れるものじゃないですよね?Yano: 大学で決められた単位を取得すれば取得は可能でした。科目ごとの条件や英語レベルの要件もありましたが、しっかり取り組めば問題ありませんでした。Senna: なるほど。ちなみに、実際に教員として働いたことはあるんですか?Yano: いえ、教員になったことはありません。Senna: それでも、教員免許を持っているというのはすごいことですよ。Frogにも元教員の方って結構いらっしゃるんですけど、そういう方々ってみんな「伝える力」があるんですよね。漠然とした夢を、形にしていく力を持っているというか。Yano: ありがとうございます。Senna: ちょうど英語の話も出ましたが、英語の取得について、最初のきっかけはやはり「くもん」での学習経験が大きかったのでしょうか?その後も継続して英語の勉強はされていたんですか?Yano: 継続して勉強していたかというと、自信を持って「やっていました」とは言えませんが……。Senna: とはいえ、CICCCに入学された時期ですと、すでに「IELTS 6.5必須」の時期ですよね。確かその頃、TOEIC850点でも申請できる裏基準みたいなものがありましたよね。Yano: はい。表向きには記載されていなかったのですが、裏ではそういったスコアも評価対象になっていました。Senna: そのTOEICのスコア、どうやって突破されたんですか?最初にFrogにお問い合わせいただいた時のスコア、確か500点台でしたよね?Yano: はい、当時はTOEICで400点台後半から500点前半ぐらいしか取れていなかったんです。そこから、ものすごく勉強しました。Senna: 本当ですか。いつ頃から本腰を入れて勉強されたんですか?Yano: その時点でTOEICは500点台だったんですが、そこから5ヶ月で870点まで上げました。Senna: 5ヶ月で300点アップ!?むちゃくちゃすごいですね。Yano: そうですね、毎日必死に勉強しました。Senna: 確認ですが、最初にFrogにお問い合わせいただいたのが2022年4月22日。その時点でTOEICスコアは575点だったと記録されています。ということは、その時期から5ヶ月ほどで870点まで引き上げたということになりますね。Yano: はい、そこから一気に集中してスコアを伸ばしました。Senna: Frogももう10年以上やっていますが、TOEIC500点台でお問い合わせいただいた方が、ここまでスコアを伸ばした例は正直ほとんどありません。本当にすごいことです。North VancouverのLynn Canyon ParkDMM英会話やTOEICアプリも活用Senna: ちなみに英語学習はTOEIC対策だけでしたか?Yano: 最初はTOEIC対策に集中していました。その後、スコアが850点を超えてからはDMM英会話を始めました。Senna: DMM英会話、ここでも出てきましたね(笑)。ありがとうございます。Senna: 最初にFrogにご相談いただいたのが2022年の4月。実際にカナダに渡航されたのは2023年の3月29日とのことでしたので、ちょうど1年ほどの準備期間があったわけですね。Yano: そうですね。その1年の間で、開発業務をしながら、英語力も高め、DMM英会話なども活用しました。Senna: 実は、当時いただいた個別相談フォームに「将来的にはGAFAMに通用するソフトウェアエンジニアになりたい」と書かれていたんです。今、その道の第一歩としてAWSに就職されたわけで……これはもう“有言実行”すぎますよね。Yano: ありがとうございます。学校生活は、図書館での“こもり勉強”Senna: 実際に渡航された後のお話も聞かせて頂ければと思うのですが、ここで一度、学校生活についても聞いておきたいです。CICCCでの1年間、どのように過ごされていたのでしょうか?Yano: そうですね。CICCCに通っていた当初は、英語力・技術力ともにまだまだ自信がなく、正直経済的にも余裕がない状況でした。そのため、学校以外の時間はほとんど図書館にこもって、英語と技術の勉強を続ける日々でした。Senna: 図書館にずっと、一人でこもって勉強されていた感じですか?Yano: はい。ほとんど一人で、引きこもるようにして勉強していました。渡航直後から就活スタート。数百通送っても返信はわずかSenna: カレッジ時代って、英語の勉強もありつつ、就活も進めないといけないので忙しいと思うんですが、その時期の優先順位はどうされていましたか?Yano: もともとのプランとして、「カナダに着いたらすぐに就活を始める」と決めていました。実際、渡航した2023年3月の末から就活をスタートしています。最初の1ヶ月は様子見で少しアプライし、2ヶ月目からは本格的に大量に申し込みました。Senna: その春は、ちょうどリセッション(景気後退)の真っ只中で、返信が全然来なかった時期ですよね。100通くらい出しても返信ゼロみたいな人もいたと思います。そのあたり、どうでしたか?Yano: 自分も同じような状況でした。3ヶ月の間に100通ほど応募したと思いますが、返信はほんのわずかでした。月に1回くらい、ようやくテスト課題が送られてくるという感じでした。ただ、そのテストでも失敗してしまうことも多かったです。Senna: では、最初の仕事が決まったのは、どういった経緯だったのでしょう?Yano: CICCCのキャリアサポートにコネクションで紹介頂いた会社でした。その会社に入り、最初の職務経験を積むことができました。プロジェクト自体は3ヶ月で終了してしまったのですが、非常に貴重な経験になりました。Senna: やっぱりコネクションって大事ですよね。最近もFrog経由で決まった方々の中に、Co-opやインターンを通じて職歴を積まれる方が多いんですが、やはり人脈は大きな意味を持っていると思います。Yano: 本当にそう思います。こうした最初のキッカケとしてのコネクションがなければ、最初の一歩がとても難しかったと思います。Senna: CICCCの紹介で入ったそのプロジェクト、内容的にはどういった案件だったのでしょう?学校から紹介される案件って、当たり外れが激しい印象があるんですが……。Yano: そうですね。個人的には“当たり”だったと感じています。これまで触れたことのない新しい技術に触れたり、テストオートメーションの導入など、未知の分野にも挑戦できたので、大きな経験になりました。Senna: まさにタイミング的にも、自動化テストのニーズが増えてくる時期だったので、いい経験を積まれましたね。Yano: はい、そこに立ち会えたのはありがたかったです。FrogのSlack経由で得た次のチャンスSenna: そのあと、2023年9月頃から次のプロジェクトにも参画されていますよね。これはどういった経緯だったんですか?Yano: こちらはFrogのSlackで募集されていた案件でした。投稿を見て、自分から申し込みました。Senna: そうだったんですね。これはフリーランス的なプロジェクト単位の仕事だったんですか?Yano: はい、プロジェクト単位での契約でした。設計や実装などはすべて自分が担当し、デザイナーの方からデザインだけ支給されて、それをもとに自分で実装していくスタイルでした。Senna: それは大変そうですね。リードもしながら、フルスタックで開発もしながら……。Yano: そうですね。リードというより、全部自分でやるような感じでした。Senna: このプロジェクト、使用技術がRubyだったと思いますが、日本の会社さんだったんですか?Yano: はい。会社は日本とバンクーバーに拠点がありました。Senna: なるほど。現地で日本案件を受けるというのもレアですよね。ちなみに、その会社はどうでした?Yano: 正直に言うと、少し厳しかったです。ロケーションがバンクーバーだったことで現地での職歴を得られたのはよかったですが……。Senna: なるほど(笑)。実情が垣間見える貴重なコメント、ありがとうございます。ナイアガラの滝突然のDM。「まさかAWSが自分に?」から始まった話Senna: そろそろ話もAWSに近づいてくるかなと思うんですが……僕も最初は「えっ?」ってなったんですよね。なんかAWSに決まった方がいるらしい、しかも場所がトロントらしいって。まさに寝耳に水で。Yanoさんは、どうやってAWSに入ることになったんですか?Yano: 本当に運が良かったと思っています。今のマネージャーの方から、LinkedInでダイレクトメッセージをいただいたのがきっかけでした。「経歴を拝見してポジションに合っていると感じたので、ぜひ応募してほしい」という内容で。Senna: なかなか自分が貰ったら怪しく思いそうな内容ですね。「詐欺かな?」って(笑)Yano: 正直、私も最初は「なんで自分に?」という気持ちでしたし、「これは怪しいかもしれない」と警戒しました(笑)Senna: めちゃくちゃ分かります。実際にFrogの他のメンバーからもリクルーティング詐欺の相談が多い時期だったので、警戒もしますよね。でも本物だったという(笑)。Yano: はい、本当に驚きました。Senna: でも失礼ながら、経歴だけで言えば、もっと凄い方は日本にもたくさんいるわけですよね。その中でYanoさんに声がかかったのは、何がポイントだったと思いますか?Yano: 募集要項にマッチしていたというのが一番大きいと思います。具体的には、私がその時点ですでに「フルタイムで働けるビザを持っていた」こと。そして、ちょうどAWSがトロント拠点を拡大しているタイミングだったこと。加えて、英語力やエンジニアとしての経験も一定あったので、条件が揃っていたのかなと。Senna: なるほど。場所とビザ、そして言語力の3拍子が揃っていたと。AWS説明会の中でも「半年以上のオープンワークパーミットがあること」が条件として挙がっていましたし、やっぱり「そこにいる」というだけでもチャンスの幅が違ってきますね。Yano: そういった面でも、タイミングがすべて重なったという印象です。決断の裏にあったもう一つの内定と、スタートアップの不安定さSenna: AWSへの就労に際しては特に悩みなどもなかったのでしょうか?Yano: 実はそのとき、他のスタートアップ企業からもオファーをいただいていたんです。でも、トントン拍子で進んでいたその会社のお話も途中で雲行きが怪しくなっていたので、その流れの中でAWSからの話が来たので、悩む間もなく「もう行くしかない」と決断しました。Senna: なるほど、それはタイミング的にも絶妙でしたね。最近もスタートアップに入社した直後に買収や方針転換で不安定になるという話をよく聞くので、慎重になるのも分かります。Yano: そうですね。Senna: ちなみに、勤務地がトロントということで不安はありませんでしたか?バンクーバーと違う街での生活という点で。Yano: 場所に対してのこだわりは特になかったです。最終的にはアメリカで働くという目標があるので、まずは北米での経験を積めるのであれば、場所についてはどこでも問題ないと思っていました。Senna: その割り切り、素晴らしいですね。では、実際にAWSからオファーが届いたときの心境はどうでしたか?Yano: もう「やったー!」という感じでした(笑)。オファーのきっかけはLinkedIn。「できる人に見せる」工夫がカギSenna: 読者の中には、海外でチャンスを掴みたいと思っている方も多いと思います。その中で「これだけはやっておいた方がいい」というアドバイスがあれば、ぜひ教えてください。Yano: やはり「LinkedInで自分を“できる人”に見せる」ことは、本当に大切だと思います。Senna: それ100回くらい言ってほしいですね(笑)。日本人のレジュメやLinkedInの記述って、正直すぎることが多いんですよね。わざわざ「これはボランティアです」とか「これはCo-opでした」とか書く必要のないことまで載せてしまう。あれ、すごくもったいない。Yano: はい。自分の場合は、「何を成し遂げたか」を数字で表現することに注力していました。例えば、「テスト自動化で90%以上の手作業を削減した」など、具体的な成果を記載するようにしています。Senna: KPIやOKRを意識するというのは、まさに現地のレジュメでも重視されるポイントですよね。その辺の感覚をご自身で掴んで工夫されていたのは、本当にすごいと思います。Yano: ありがとうございます。AWSの選考フローとは?技術力+リーダーシップを問われるSenna: AWSの内定まで、実際にはどのような選考プロセスがあったのでしょうか?Yano: はい。公開されている情報になりますが、プロセスとしては最初に電話で、ビザステータスや就労可能かどうかの確認、次に1次面接(技術面接)、そして最終面接(ループ面接)という流れですね。1次面接は、ネットワークやOS、サーバー周りの基本知識、トラブルシューティングの能力などが問われる形でした。最終面接は「ループ面接」と呼ばれていて、私の場合、4名の面接官による連続面接でした。Senna: なるほど、AWS独特の面接ですね。面接ではどんなことを聞かれたんですか?Yano: 技術的な質問に加えて、「LP(リーダーシップ・プリンシプル)」に基づくビヘイビアルインタビューが行われました。これまでの経験の中で、どうリーダーシップを発揮して課題に取り組んできたかを問われました。Senna: ループ面接と聞くと、何回も選考があるイメージでしたが、意外とコンパクトなんですね?Yano: はい、技術面接とループ面接の2回です。ただループ面接では4名が担当するので、実質的には5人と面接しました。内容としては十分に濃いものだったと思います。Deploymentプロファイルで得られた「低レイヤー」の知識Senna: 実際にAWSで働き始めてみて、感じたギャップや気づきなどはありましたか?Yano: 事前に情報収集をしていたこともあり、大きなギャップはありませんでした。主な業務は、お客様からのお問い合わせに対するトラブルシューティングです。コードを書くというよりは、より低レイヤーのネットワークやサーバーに関する知識を使う業務で、毎日が学びの連続です。Senna: 今はどのチームに所属されているんですか?Yano: 私は「Deployment」プロファイルに所属しています。主にコンテナサービスやInfrastructure as Code(IaC)を担当しています。Senna: トラブルや相談が多そうなセクションですね。Yano: はい。特にアプリケーションを扱っているコンテナ系のサービスでは、緊急度の高い案件も多く、迅速な対応が求められます。Senna: トラブルの内容としては、やはり「ログを見てください」で済むものが多いですか?Yano: 実際には、お客様のトラブルについて詳細にお伺いしながら進めることが多いです。例えば、「500エラーが出た」というだけでは、サーバー内部で何が起きているかまではわかりません。そういった場合は、お客様にヒアリングもしつつ、トラブルシュートを進めていきます。今後の目標は「デベロッパーへの転身」、そしてアメリカへの挑戦Senna: AWS内での今後の目標などはありますか?やはり、もともとの夢だったアメリカでしょうか?Yano: はい。将来的にはアメリカで働きたいという目標があります。今はまずAWS社内で「デベロッパーのロール」に移ることを目指しています。Senna: それは入社時点からマネージャーの方にも伝えていたんですか?Yano: はい。入社時から、マネージャーには「将来的には開発をやりたい」と伝えていました。驚いたのは、そういう希望を伝えても、引き止められることなく、むしろ背中を押してくれることです。Senna: それは素晴らしいですね。普通の感覚なら一度就いたポジションを離れて欲しいとは思わなそうですが。Yano: 本当にそう思います。ですが、「こういうポジションを狙ってみたら?」とか「この人に1on1を申し込んでみたらいい」といった情報まで提供してくれるんです。そういう文化に驚きましたし、感謝もしています。Senna: ちなみに、AWSからアメリカ本社に転籍されたImaiさんという方がいらっしゃって、彼のことはご存知ですか?Yano: Frogのブログで記事を読んだことがありました。Senna: Imaiさんとは以前、バンクーバーアイランドに一緒に旅行に行ったんですよ。Yanoさんが目指すのはまさにそういう姿ですよね?Yano: はい。まさにその通りです。デベロッパーに転身し、最終的にはアメリカへ移るというのが今の目標です。Senna: 素晴らしい。Frogのメンバーでアメリカ進出がどんどん増えてくれると、僕としても本当に嬉しいです。応援しています!カナダで感じた「システムで動く職場」の安心感Senna: 日本とカナダでの働き方に違いを感じたことはありますか?Yano: はい、大きく感じた違いがあります。日本で働いていたときは「誰がやるか」によって仕事の進み具合が変わる、つまり属人化していると感じることが多かったです。結果として、担当者がいなければ仕事が進まない、といったようなこともありました。それが少なくとも私が見ている環境では、誰がいても業務が回るようなシステム設計がされています。働き方が標準化されていて、属人化していない安心感があります。Senna: 確かに、日本では大企業でさえ属人的な面が残っていることもありますよね。Yano: そうですね。あとは、日本では空気を読んで、相手の意図を先回りして動くことを求められることが多かった印象ですが、カナダではそういったことが少なく、その分ストレスが少ないと感じます。最終目標は起業。肩書きと実力を携えて世界へSenna: 今後のキャリアについて、目指しているところがあれば教えてください。Yano: はい。最終的な目標は、自分で起業することです。今はそのための「核」をつくっている段階です。AWSで得られる肩書き、優秀な仲間との実務経験、それらを自分の力に変えていく時期だと思っています。Senna: デベロッパーへの転向、そしてアメリカへの挑戦、その先の起業まで……。このキャリア設計、本当にワクワクしますね。会社を立ち上げる際は、ぜひまた声をかけてください。何でもサポートします!Yano: ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします!海外を目指す人へ。「まずやってみる」Senna: これから留学や海外就職を目指す方々に、何かメッセージがあればお願いします。Yano: 「とにかくやってみよう」。それに尽きると思います。学生時代の私は、不安や迷いが多く、挑戦を見送ることも多かったです。でも今は、たとえ失敗しても、その経験が次に繋がるということを実感しています。英語が不安でも、技術力が足りないと感じても、「まずは一歩を踏み出してみる」。そうすれば、見える景色が必ず変わってきます。Senna: 本当にその通りですね。行く前に全てを整えようとして結局動けない人もたくさん見てきました。行動に勝る準備はない――Yanoさんの言葉が、きっと多くの方の背中を押すと思います。Yano: そうだと嬉しいですね。Senna: この記事も、Frogの他のインタビューと同じように多くの方に読まれると思います。Yanoさん自身、Frogのブログを読んでいたとおっしゃっていましたね。Yano: はい。学校生活の実態や心構え、実際にどんな努力をされてきたのか、過去の記事を通じて、留学前の自分がどれほど励まされたか計り知れません。なので、自分の記事がその一つに加わるというのは、とても不思議で、光栄な気持ちです。Senna: ちなみにすいません、どうしても気になるんですが、あくまで推移の参考までに聞いてみたいだけなんですが、日本で得ていた年収の何倍くらいに今なりました?Yano: 大体3倍くらいでしょうか。Senna: 人の年収って、たった3~4年くらいで3倍に広がる物なんですね(笑)本当に人生何があるかわからないですね。Yano: 本当ですね。Senna: 今日は貴重なお話を聞かせて頂きありがとうございました!いかがでしたでしょうか。非常に驚くことが多いインタビューでしたね!TOEIC300点アップ、AWS内定、そして起業を見据える視線など、インタビューしている私自身も初めて知ることも非常に多いインタビューでした。Frogに相談をくれた日からわずか1年ほどで、Yanoさんは驚くほど大きな変化を遂げたことになります。特別な何かを持っていたわけではなく、英語が苦手で、キャリアもまだ浅く、ないものを数えることは容易だったと思われますが、それでも海外挑戦を諦めなかった姿には頭があがりません。文中にも書かれていましたが、すべての準備を整えて来ることはなかなか難しいです。その上、海外挑戦へのモチベーションは何年も保ち続けられる物ではありません。何百人という海外挑戦者と話していると、その時『海外に挑戦したい』と思ったこと自体が奇跡みたいな物であると感じます。Yanoさんも、自分がやりたいこと、行き着きたい場所、成りたい姿になることを諦めなかった、そしてすぐに行動に移したからこそ今があるんだなと感じます。「最初は何もできなかった自分が、インタビューに出るなんて不思議です」と話すその姿に、これからの可能性が詰まっていると感じたインタビューでした!

続きを読む

サンフランシスコでの体験を胸に海外挑戦、カナダのAWSでサポートエンジニアとして働くKotaさん

今回は、AWS Toronto にて Analytics 領域を担当する技術サポート職としてキャリアを築かれているKotaさんにインタビューさせて頂きました。Kota さんは実は2025年1月に開催したAWS×Frogのオンライン説明会にも登壇頂きました。彼の話を聞いて、2025年には更に数名のFrogメンバーがAWS Torontoへ就職する予定です。Frogのような小さなコミュニティにとって、大きな企業の方からこうした機会を頂いたのは本当に貴重でありがたいことです。そしてそれは、まさに現地で実績を積み、信頼を得ている彼らがいたからこそ実現したことでもあります。そんなKotaさんのキャリアは、理系大学院、Yahoo! Japan (現 LINEヤフー) での研究、楽天グループでのエンジニア職など、いわゆる「経験豊富なハイスペック人材」と言えるかもしれません。でも、このインタビューを読んでいただければわかる通り、それでも海外就職は決して簡単ではなく、現地でのネットワーキングや地道な行動がなければ実現できなかった挑戦でもあります。これから海外でのキャリアを考えるすべての方に、きっと何か届くはず。ぜひじっくり読んでみてください。Senna: まず、現在のお仕事について伺ってもいいですか?Kota: はい。現在はカナダのトロントにある AWS でサポートエンジニアとして働いています。Analytics 領域のチームに所属していて日本のお客様向けに技術サポートを行っています。Senna: Kotaさんがエンジニアとしてのキャリアをスタートされたのは、いつ頃なんですか?Kota: 2020年ですね。新卒で日本の企業に入社して、アプリケーションエンジニアとして働き始めました。そこからおよそ 3 年間ほど働いて、2023 年の 7 月にカナダに渡航しました。Senna: エンジニアを目指すきっかけになった出来事って何かありましたか?Kota: 大学時代にサンフランシスコに語学留学をしたんですが、そのときに現地のエンジニアの方々と接する機会があって。その人たちが本当にキラキラしていたんですよね。いわゆる“花形職業”というか、自分の手でプロダクトを作って、それが世界中の人に使われている。そういう姿を見て純粋に憧れました。自分は当時、理系の大学生だったんですけど、「ああ、エンジニアってすごくカッコいいな」と思ったのが最初のきっかけでした。Senna: その時点で、すでにエンジニアになろうと決めていたんですか?Kota: いや、当時はまだ「そうなれたらいいな」くらいの気持ちでしたね。ただ、その憧れがずっと心のどこかに残っていて。帰国してから徐々に本気で目指すようになっていった感じです。留学がキャリア選択の背中を押したSenna: 大学卒業後は、そのまま大学院に進学されたんですよね?Kota: はい。学部4年の時に留学していたので、就活よりも進学を選びました。研究室配属の際に自然言語処理に興味を持ってその分野をもっと深く学びたいという気持ちもありましたし、指導教授からも「大学院に進むなら留学で海外にいる期間もサポートする」と言ってもらえたのも大きかったです。Senna: 大学院ではどういった研究をされていたんですか?Kota: 自然言語処理の研究室に所属していて、主にテキストデータをベクトル化して分析するようなテーマを扱っていました。ちょうどその頃、BERTとかTransformer系のモデルが出てき始めたタイミングで、言語を数値として扱うという考え方にとても興味を惹かれました。Senna: 最近のAIやLLM(大規模言語モデル)の流れにも通じる分野ですね。Kota: そうですね。当時はまだ今の大規模モデルが普及する前でしたけど、概念としては今の潮流につながるものだったなと思います。自分の研究が直接今の業務に活きているかというとそうではないんですけど、研究で培った論理的思考力や分析力の部分でベースになっている感覚はあります。最初のコードは、サンフランシスコの小さなプロジェクトから始まったKota: 留学中にたまたま知り合った方が「WeVote」というプロジェクトをやっていて、そこでちょっとだけ開発に関わらせてもらったんです。GitHubのリポジトリを共有してもらって、2〜3件ほどプルリクエストを出しました。Senna: 英語でのやり取りも?Kota: そうですね、英語でやり取りしました。といってもそこまで複雑なことはやってなくて、ちょっとしたバグ修正とか小さな改善程度でした。でも実際に現地の人たちと一緒にプロジェクトを進める経験ってそれまでなかったので、すごく刺激的でした。Senna: まさに“初めての開発”ですね。Kota: はい。大学の授業でプログラミングは学んでいたけど、実際に使われているコードを読んで、他人が書いたコードに自分のコードをマージしてもらう、というのは初めてでした。これが、「あ、自分にもこういうことができるんだ」と思えた最初の経験でしたね。リサーチインターンで感じた、現場の厳しさと面白さSenna: その後、日本に戻ってからは、Yahoo! Japan でリサーチインターンもされていたとか。Kota: はい。大学院の指導教員の紹介で、Yahoo! Japan の研究所で1年ほどお世話になりました。週に1〜2回くらい通っていて、自然言語処理系の研究プロジェクトに参加していました。Senna: 実際の業務はどんな内容だったんですか?Kota: 社内のプロジェクトの中で論文ベースの技術を検証するという位置づけでした。既存の手法を試してみたりそれに改良を加えたりしながら、最終的には論文として1本発表できました。Senna: 研究をやりきって成果を出したというのは大きな自信になりますね。Kota: そうですね。ただやってみてわかったのは、「自分は研究より開発の方が興味があるかもしれない」ということでした。理論を突き詰めるよりも、プロダクトとして使われるものを作る方がやりたいことに近いと感じるようになってそこから「開発寄りでキャリアを築きたい」と思うようになりました。楽天での新卒キャリアと、海外を見据えた英語環境Kota: 2020年に楽天に入社して最初は3ヶ月ほど研修がありました。Javaを使ってWebアプリケーションを開発するという内容でそのあと楽天ビックという家電 EC サイトを開発するチームに配属されました。Senna: 配属後はどんな開発を?Kota: コンシューマー向けの EC サイトの新機能追加や既存機能の改修が中心でした。担当した機能が実際にユーザーに届くというのはすごく達成感がありました。Senna: 楽天といえば英語が公用語という印象もありますが、実際どうでしたか?Kota: たしかにグローバルな環境でした。チームのメンバーも外国籍の方が多くて、社内でのやり取りやミーティングも英語が多かったですね。日本語と英語の両方が使われていたので、必要に応じて切り替える感じでした。Senna: それって「英語を使って働く」という目標とも重なりますよね。Kota: はい。将来的に海外で働きたいという気持ちがあったので、英語を日常的に使う環境に身を置けたのは良かったです。楽天はその点でもすごくやりがいのある環境だったと思います。Senna: では、なぜその楽天を2年ほどで退職される決断をされたのでしょうか?Kota: 一番大きかったのは、「エンジニアとして海外で働きたい」という目標があったことです。楽天にも海外拠点はありますが、当時はエンジニアのポジションがほとんどありませんでした。プロダクトマネージャーとしてであればチャンスはあったんですが、それは自分が望んでいたキャリアとは違っていました。だったら自分で動くしかないと思い、転職と移住を決意しました。夫婦で挑戦したカナダ移住Kota: 移住のタイミングは、妻がカナダの公立カレッジに進学する時期と合わせました。当時は配偶者が就学していれば、オープンワークパーミット(OWP)という就労可能なビザが取れる制度があったので、それを活用して渡航しました。※現在はルールが大きく変更され、同じ方法での渡航は難しくなりましたSenna: なるほど。渡航当初から働くことができるビザを取得していたというのは、大きなアドバンテージですね。Kota: はい、そう思います。実際、現地に着いてすぐに就職活動を開始することができました。ただすぐに現地企業に入れたわけではなくて、始めは日本の Web 系企業である Enigmo で業務委託として働き続けながら徐々に活動を始めていきました。Senna: Enigmo さんでは、渡航前から話をされていたんですか?Kota: はい。「海外から働きたい」と早めに相談していたので、理解を得たうえでの形でした。もともとEnigmoはグローバル展開をしているプロダクトも持っていたので、比較的柔軟に対応してくれたのかもしれません。形式としては業務委託契約であったので、海外からのリモートでも働き続けることができました。Senna: 業務委託で働きながら、現地での転職活動も並行していたんですね。Kota: そうですね。朝や夜間は日本の仕事をしながら、お昼の時間を使って求人を探したり、面接対策をしたりしていました。カナダでは時差の関係で、日本の企業ともやり取りがしやすい時間帯が限られていたので、ミーティングなどのスケジュールも多く調整いただきました。Senna: そういえばEnigmoさんって、以前インタビューさせて頂いたShoさんも所属されていた企業さんじゃなかったでしたっけ?Kota: 実は(笑)。僕は社員ではなく業務委託だったのと期間は被っていないため当時直接の関わりはなかったのですが、彼が作ったシステムを僕が修正加えたりもしたので間接的に関わらせていただきました。大量応募で落ち続けた日々。そこからどう動きを変えたかSenna: 渡航してからの就職活動って、実際どのくらいの期間続けていたんですか?Kota: 2023年の7月にカナダに渡航して、AWSに内定をもらったのが翌年の3月だったので、およそ9ヶ月ですね。Senna: 9ヶ月……それは大変でしたね。Kota: はい、想像以上に長くて結構しんどかったです。最初の3ヶ月くらいはいわゆるマスアプライをしていて、とにかく数を打つ感じで毎日レジュメを送っていました。けどほとんど返事が来なくて。応募しても見てもらえてるのかどうかも分からない状態でした。Senna: 市場的にもかなり厳しい時期でしたよね。Kota: そうですね。2023年の後半から2024年の初めにかけては本当に厳しかったと思います。周囲でもなかなか決まらない人が多くて「これはタイミングの問題だな」とも感じていました。そもそも時期によって求人が減る傾向があるらしくて、10月〜12月あたりは特に反応は鈍かったです。Senna: マスアプライの難しさって、そういうところにもあるんですね。Kota: はい。今思えば、あまり良いやり方じゃなかったなと思っています。とにかく応募しようとしていたんですけど、それが逆に裏目に出る結果になってしまったというか。応募しても無反応な日が続いて、気持ち的にも落ち込んでましたね。Senna: そんな状況でも行動し続けていたことがすごいです。Kota: 自分にできることを少しずつ変えながら続けていくしかなかったですね。成果がすぐに出なくても、ボランティアとか面接対策とか、とにかくやれることをやり続けるしかないかなとは思っていました。Senna: そこからどう行動を変えていったんですか?Kota: 途中から「このままのやり方ではダメだ」と思って動き方を変えるようになりました。ミートアップに参加したり、現地のプロダクト開発のボランティアプロジェクトに関わったりしてオフラインのネットワーキングに力を入れるようにしました。Senna: どんなプロジェクトだったんですか?Kota: UBC出身のCTOが主導していたプロジェクトに3ヶ月くらい関わっていました。データエンジニアとしてデータソースからデータウェアハウスまでのETLの設計や開発をやってました。現地のテック系で働く人と知り合うことができて、結果的にネットワークが広がるきっかけになりましたし、実際その後CTOが経営する別の会社のポジションでオファーもいただきました。Senna: ただイベントに参加するだけじゃなくて、実際に何かを一緒にやるってことですね。Kota: そうですね。ネットワーキングって一度会って終わりだとあまり意味がないと思うんです。初対面でLinkedInを交換しただけの関係って、紹介につながるような信頼関係にはなりづらい。やっぱり「一緒に何かやったことがある」っていう実績がないと、人ってなかなか紹介できないと思うんです。Senna: その発想、まさにFrogの皆さんがいつも話してることと重なりますね。Kota: 実際、一緒に何かをやる中で自分のスキルや人柄が伝われば、「この人なら紹介できる」って思ってもらえるんだなと気づきました。なので「関係性をつくる」ということに始めからもっとフォーカスしてもよかったなと思っています。Senna: そういう関係性が重要だっていうのはどういうタイミングで気がつく物なんですか?Kota: メンターとしてアドバイスもらっていたヤンマーさんや周りのカナダで働いていた知人からの話を聞いてそう思いましたね。自分がやっていることが本当に正しいのか、ずっと不安だったんですが、「今の方向で間違ってないから、自信を持っていいよ」と言ってもらえたことは気持ち的にすごく楽になりました。Senna: ヤンマーさん!Frogでも多くの人を支えてくださっている方ですね。Kota: 本当にありがたかったです。やはり自分のやっていることや向かうべき方向性について客観的にアドバイスをもらうことは重要だなと思いました。そういうのも含めて、現地の人とのつながりを持つことの重要性に気づいていったというイメージですね。Senna: 行動を変えただけでなく、マインドセットも変わっていったわけですね。渡航前、日本から挑戦してみた就活の感触Senna: 渡航前からある程度企業へは応募をされていたと伺いましたが、その時期ってどんな反応だったんですか?Kota: はい。2022年の秋ごろ、一度まとめて応募したことがありました。まだ日本にいた時期ですけど、LinkedInや企業の採用ページから、20社以上は送ったと思います。Senna: そのときの返信率って、今と比べてどうでした?Kota: 体感ですけど、15〜20%くらいは返ってきてました。少なくとも3〜4社には面接につながったし、「話だけでも聞きたい」というメールもそこそこ届いていました。当時は「日本からでもチャンスはあるかも」と思えたくらいには、動きがありましたね。Senna: 今と比べたら、だいぶ違いますよね。Kota: 全然違います。2023年に入ってからは、返信率は数パーセント程度だったと思います。同じようなレジュメを使っていても、全く反応が返ってこない。何十社に送っても、返信すらされないことも普通になってきて「あ、これは時期の問題だな」と思いました。Senna: その差を身をもって体験していたんですね。Kota: だから渡航したときは、ある程度「厳しい戦いになるだろうな」という覚悟はしてました。でも、それでも実際にやってみたら、想像以上にしんどかったです。Senna: 景気とタイミングの差って、やっぱり大きいですよね。Frogでも、2022年のバブルの時期は、北米の市場全体がかなり調子良かったので、Frogの中でも正直「誰が来ても就職できる」みたいな状況でした。ただ、当然ですが毎年同じように調子が良いわけではないので、実際常に景気の良いタイミングの市場を意識して渡航したせいで痛い目見た人ってFrogでも何人かいます。Kota: 僕も多少はその影響を受けていたと思います。今になって振り返れば、「同じレジュメでも時期によってまったく反応が違う」というのは大きな発見でした。Senna: 日本にいる人たちが今応募しても、正直なところほとんど返ってこないですもんね。今はもうどれだけ優秀な人でも、日本からの応募ではほぼ無反応だと思います。Kota: そうですね。だから、自分は現地でネットワークを築く方向にシフトしていきました。そうすることがより有意義かと感じて。Senna: 今回の話で「返信率の落差」が明確に出ていて、読者にもすごく伝わると思います。Kota: ありがとうございます。就活って、スキルやレジュメだけじゃなくて、いつどこで何をしているか、タイミングの要素が大きいんだと、自分の経験を通じて実感しました。Senna: 本当にそうですね。だからこそ「今2025年に挑戦する人」は、今の市況に合った動き方が求められるということですね。Kota: はい。そして「誰かの成功体験」が必ずしも自分に当てはまるとは限らない。過去事例の光の部分だけを見て楽観しすぎないでほしいというのは、伝えておいたほうがいいかなと思います。現地にいたからこそ、届いたオファーがあったSenna: では核心に迫っていきたいわけですが、AWS からのオファーってどういう形であったんですか?Kota: 実はAWSのマネージャーの方からLinkedIn経由で直接メッセージをいただいたんです。Senna: それはすごいですね!どういう内容だったんですか?Kota: AWS が日本語対応のできるサポートエンジニアをちょうど探していたタイミングだったようで「このポジションに興味がないか」といった感じのご連絡でした。日本語案件ということもあって、日本人を探していたんだと思います。Senna: 現地にいらっしゃったのが、大きな要因だったということですかね?Kota: それはあると思います。プロフィールには「カナダ在住」「就労可能なビザあり」と書いていたのでそれも目に留まったのかもしれません。実際、応募フォームなどを通したわけではなくて、直接声をかけてもらえたというのは「現地にいたからこそ」とは思います。サポートエンジニアという職種のリアルSenna: AWSではサポートエンジニアというポジションに就かれているとのことですが、具体的にどんな業務を担当されているんですか?Kota: 今は分析系のサービスを担当していてAmazon OpenSearch ServiceやAmazon Redshiftなどのサービスに関する技術的な問い合わせに対応しています。お客様は日本企業が多いので日本語での対応がメインになります。Senna: 実際に働いてみて、イメージと違った部分などありますか?Kota: 正直、最初は「サポート=お客様対応」というイメージが強くて、テクニカルな仕事という印象は薄かったんです。でも実際はお客様がエンジニアであることが多く技術的に深い知識が求められる場面が非常に多いです。トラブルシューティングの力がすごく必要とされます。Senna: 完全に“技術職”ですね。Kota: はい、間違いなく。本当に深い技術力が求められるポジションですし、日々学ぶことばかりです。特定のサービスだけではなく周辺の AWS サービスについても理解していないと根本的な解決には至らないことも多いです。サポートという形ではありますが、“エンジニアのためのエンジニア”という感じですね。動いていたからこそ、めぐり合えたキャリアだったSenna: AWS での仕事も少しずつ軌道に乗ってきた頃かと思いますが、今後のキャリアについてはどんなことを考えていますか?Kota: 今のポジションでしっかり成果を出してまずは昇格を目指したいと思っています。AWS の社内でも経験やスキルに応じて幅広いキャリアパスが見えてくると思うので、将来的にはSRE(Site Reliability Engineer)やデータエンジニアリングなどの技術領域にも挑戦していきたいですね。Senna: 今担当されている分析系の分野もデータ系やクラウド領域と密接につながっているから、ステップとしても自然ですよね。Kota: はい。そのあたりは今後模索していきたいです。海外で働くということ、準備と行動についてSenna: Kotaさん自身、理系の大学院を出て、Yahoo! Japanのリサーチインターンを経て楽天で実務経験を積まれて。でも、それでも海外就職は簡単じゃなかったというお話でしたが、これから海外を目指す人たちに向けて、何か伝えたいことがあればぜひ。Kota: そうですね。できる限り準備をして欲しいというのは伝えたいです。ただ準備って終わりがないんですよね.. 日本にいたら経験年数は積めますが、どこまで経験を積めば OKかって線引きも難しい。だから、結局挑戦したいと思ったときに挑戦するしかないかなとは思います。自分の中で「ここまでやった」と思えるところまで来たら、あとは実際に応募して、現地に行って人と話してみる。Senna: 本当にそうですね。行動してみないと得られない情報もありますからね。Kota: はい。そしてできるだけ早く行動に移すと良いと思います。矛盾しますが..(笑)。ライフステージによって移住のハードルは確実に変わるので。もちろんどんなタイミングでも挑戦できるとは思いますが、身軽なうちにチャレンジできるのはやっぱり大きなメリットだと思います。Senna: 素晴らしいアドバイスありがとうございます!準備と行動力、難しいバランスですが多くの人に伝えられたらと思います。今回Kotaさんのインタビューを通して改めて感じたのは、「ビザやスキルだけでは越えられない壁もある」ということでした。経歴だけを見れば、Kotaさんは申し分のない実績を積んできたエンジニアです。それでもカナダでの就職活動には9ヶ月という長い時間がかかり、その間には景気の冷え込みや求人の減少といった、個人の努力ではどうにもならないタイミングの波もありました。それでもKotaさんがチャンスを掴むことができたのは、現地にいることでしか得られない信頼や出会いに繋がる行動を、自分自身で積み重ねてきたからだと感じます。ボランティア活動、ミートアップへの参加、Frogのイベントへの参加など、どれも「今できることをやる」という姿勢があったからこそ、運だけに頼らずに道が開けたのではないでしょうか。海外就職に正解はありません。でも、何かを変えるには、やっぱり自分から動いてみることが一番の近道なのかもしれません。この記事を読んだあなたにも、そんな一歩を踏み出す勇気が届いていたら嬉しいです!

続きを読むFrogニュースレター

Frogの海外就職や留学などに関する情報やイベントを配信しております。

お気軽にご登録ください。