インタビュー記事を読み込み中...

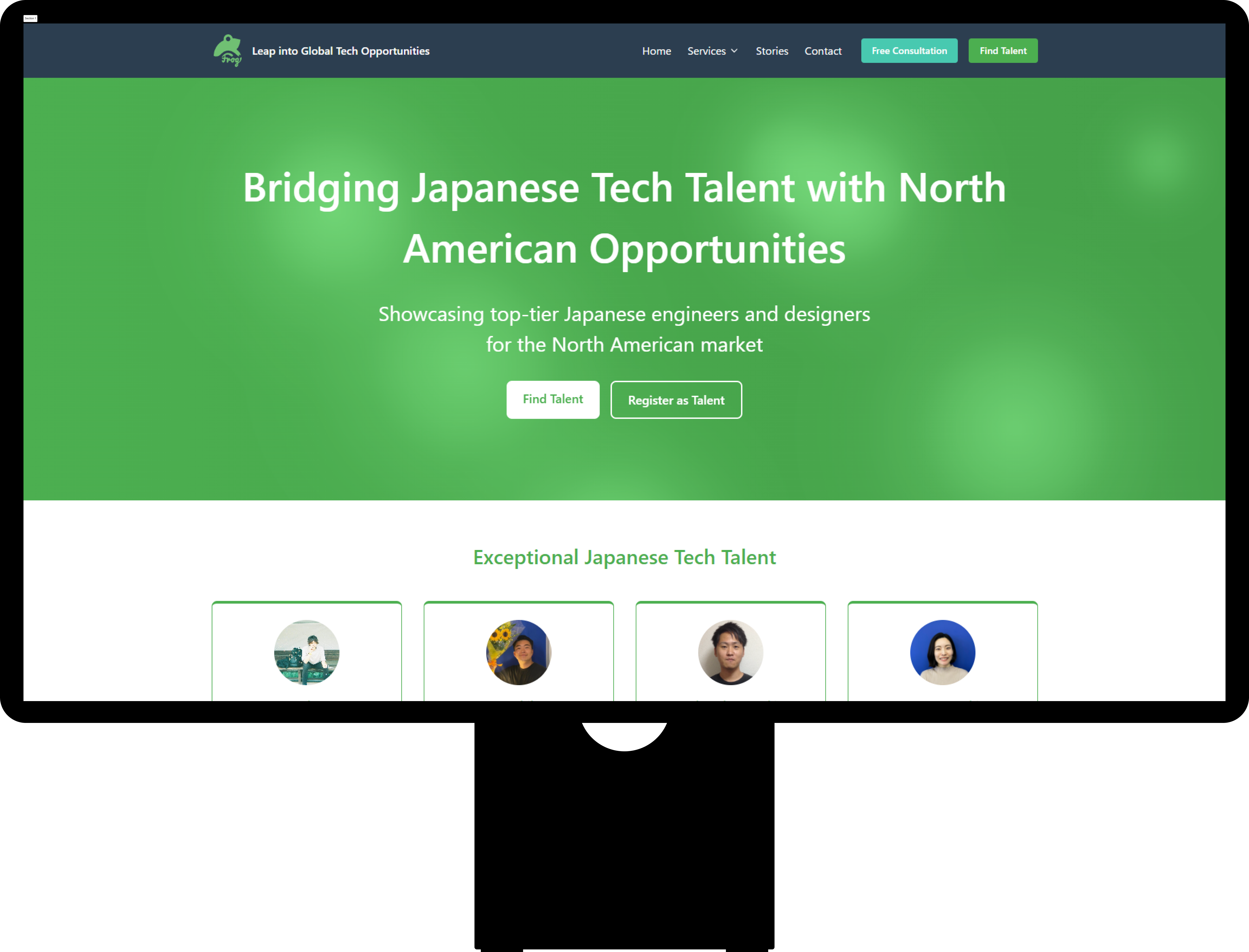

Frogが選ばれるわけ

私達がご提案していることは、単に英語や観光のための海外渡航ではありません

圧倒的な海外就業実績

GAFAMやユニコーン企業、北米ローカル企業での就職実績を基に、日本では得られないキャリアの可能性をご提案します。

北米最大規模のTechコミュニティ

現地で活躍するエンジニアとの情報交換や人脈形成を通じて、コミュニティ不足という国外挑戦の最大の課題を解消します。

ITに特化した500名以上の実績

「英語ができるようになる」という漠然としたサポート実績ではなく、IT分野の北米進出に特化した実績ならではの充実サポート

日本国内外を意識したキャリア提案

日本、カナダ、アメリカなどの国ベースのキャリア相談はもちろん、SaaS、エージェンシー、個人開発、スタートアップなど、あらゆる面からのキャリア提案が可能

イベント情報

イベントはすべてPacific Time(太平洋時間)でご案内しています

LinkedInプロフィール写真撮影会(15名限定)

意外とバカにならないのがプロフィール画像から来る印象。LinkedInのプロフィールを整えておくことは考えている以上に大事です!

古参メンバーも集まれ!開発者コミュニティ主導のオープンイベント『Frog Builders Weekend』のお知らせ

今週末のFrogオフィスで開催されるBuilders Weekendは、少し特別な回です。新しく渡航された方だけでなく、古参メンバーもお気軽に参加頂けます!

2025年お疲れ様会 + Frog Builders Weekend

1年の振り返りと交流を兼ねて、Builders Weekendと忘年会を一日まとめて楽しむ年末イベントです。」

サービス内容

Frogが提供している各種サービスに関するご説明

サポート内容

渡航後に提供している各種サポートに関するご説明

最新インタビュー

厳しい状況で応募数は約200社!その後世界トップクラスのLLM企業『Cohere』での就労機会を掴んだShigeoさん

今回お話を伺ったのは、関西大学大学院で情報学を学び、新卒でSupershipに入社後、Webエンジニアからデータエンジニアへとキャリアを広げ、子会社ではデータチームのリーダーとしてマネジメントにも挑戦。その後カナダに渡航し、データサイエンスを学び直したうえで、現在はLLM企業・Cohereで「Senior Data Quality Specialist」としてグローバルプロダクトに携わっているShigeoさんです。 大学院時代のUISTやSIGGRAPHでの国際学会発表・ボランティア経験を通じて「海外は思ったほど遠くない」と感じるようになり、その際に築いた人脈が、後のバンクーバー渡航を後押しすることになります。渡航後はCICCCのデータサイエンスコースで学び直し、Kaggleや英語でのプレゼンテーションに取り組む一方、2024年のリセッション下で約200件の応募を重ねながら、日本の業務委託案件で生活を支えつつ現地就職を目指すという現実的な選択もしてきました。 Web、データ、マネジメント、そしてグローバルプロダクト。「データを軸にキャリアをどう広げ、海外経験をどう位置づけるか」という問いに対して、多くの示唆を与えてくれるインタビューです。 インタビューの全体像とキャリアの歩み Senna: というわけで、改めましてになりますが、最近はキャリアの相談も含めてやり取りする機会が増えてきた一方で、ご本人からしっかり振り返ってお話しいただく機会は意外となかったなと思っていて。なのでまずは軽く、IT・テック系に従事してから現在までのキャリアについて教えていただいてもよろしいでしょうか? Shigeo: IT・テック系に従事してからのキャリアとしましては、関西大学の大学院で情報学の修士号を取得した後、新卒でKDDIグループのアドテク関連の領域を担当しているSupership株式会社に入社しました。最初はRuby on RailsとReactを用いた広告配信プラットフォーム、専門用語でDSP(ディマンドサイドプラットフォーム)と呼ばれる「ScaleOut DSP」というプロダクトのダッシュボード開発を担当していました。そこに大体3年半ほど従事していました。 データエンジニアへの転向と「T字型人材」の定義 Shigeo: その後、社内でデータエンジニア職に転向したのですが、その経緯としましては、まずSupershipを選んだ理由として、「自社で大量のデータを持っている会社」を軸に就職先を選んでいたという背景があります。せっかくデータを大量に持っている会社に入社したからには、そのデータを扱う仕事をしてみたいと思っていましたし、会社側としても新卒にいろいろな職種を経験させてT字型人材を育てたいという方針があったので、会社の意向と自分の希望が一致する形で、社内転職という形でデータエンジニアにキャリアチェンジした、という流れになります。 Senna: なるほど。素晴らしい。ちなみにすみません、僕の知識不足で恐縮なんですが、「T字型人材」って改めてどういう意味なんですか? Shigeo: T字型人材は、トランスファーではなく、アルファベットの「T」のイメージですね。特定の分野について深い専門知識を持ちつつ、他の分野についても横に広く知見を持っている人材のことを指します。 Senna: ああ、なるほど。一本深い軸があって、その上に横に広がる知識が乗っている、というイメージでT字って言うわけですね。 Shigeo: そのイメージです。 Senna: 素晴らしい。全然ちゃんと理解していなかったので助かりました。ありがとうございます。なるほどですね。で、データエンジニアとしての職歴についてですが、改めて会社名をもう一度いいですか? Shigeo: Supershipですね。 Senna: Supershipか。じゃあそのSupership社内にいらっしゃるときに、開発のポジションからデータエンジニアのポジションに「転向した」という理解で合っていますか? Shigeo: そうですね。社内転職という形で、Webエンジニアからデータエンジニアにキャリアチェンジした、という形になります。 Webエンジニアとしての技術スタックと転向のきっかけ Senna: なるほど。最初に入社したときは、情報系の大学院を出たあとで、ダッシュボードの開発を担当されていたということは、完全にWebエンジニアとしてのスタートだったわけですよね。 Shigeo: Webアプリケーションの開発を担当していました。具体的には、jQueryで実装されていた既存のUIをReactで作り直すプロジェクトを担当したり、Railsのバージョンアップ作業を行ったり、そういったことをしていました。 Senna: データエンジニアになりたいと考えたきっかけは、Shigeoさんからの発信だったのか、それとも会社の意向が強かったのか、どちらでした? Shigeo: 自分はそれまで「データエンジニア」という職種があること自体を恥ずかしながら知らなかったんです。データを扱う職種としては、データサイエンティストやデータアナリストという職種があるのは知っていたのですが、データエンジニアはSupershipに入って初めて知りました。ちょうど社内でデータエンジニアのポジションに空きが出たタイミングがあり、そこで機会をいただけた、という形です。 子会社への出向とマネジメントへの挑戦 Senna: なるほど。そこがデータ系、データエンジニアとしての最初の出会いであり、キャリアのスタートだったわけですね。Supershipの後って、どこかに転職されていましたっけ? Shigeo: 転職ではなく、子会社に出向する形でした。Supershipとテレビ朝日と電通が共同出資している会社がありまして、そこに出向しました。 Senna: なるほど。じゃあその共同出資の子会社的なところに、一旦は「出向」という形で行かれたということですね。 Shigeo: Supershipに籍を置いたまま、その子会社に出向する形でした。転籍ではなく出向ですね。 Senna: うんうん。日本だとそういう出向って、どのくらい一般的なんでしょうね。あまり他社だと聞かない気もしますけど。SIerやSESだと、親会社からの出向という形はよくありますよね。 Shigeo: メーカー系のSIerなどであれば、親会社から上司が出向してくる、というのはよくある形だと思います。それと似たような形かもしれません。 Senna: 体系としてはそれに近いイメージですね。ちなみに、その出向になったのはShigeoさんの希望もあったんですか? Shigeo: 自分の前任でSupershipからその子会社に出向していた方が退職されまして、そのタイミングで「代わりに来ないか」と会社から声をかけていただきました。ちょうど自分としても、マネジメントの経験を積んでみたいなと前から思っていたので、挑戦してみることにしました。その出向先である株式会社UltraImpressionは社員がほとんどおらず、親会社からの出向者と業務委託の方々でほぼ構成されているような小規模な環境で、そこでデータチームのリーダーを務めるというポジションでした。 技術者からマネジメント層へ:キャリアプランの意図 Senna: へえ、なるほど。いわゆる「エンジニアっぽい」技術一本勝負なキャリアではなく、結構しっかりマネジメントにも踏み込んでいった形ですよね。エンジニアの方だと「マネジメントなんてやりたくない」という人も少なくない印象があって、その中で「やってみたい」と思えたのは、業務内容への興味が大きかったのか、それとも今後のキャリアプラン上でマネジメント経験が必要だと感じていたのか、そのあたりのきっかけはどうだったんでしょう? Shigeo: きっかけとしては、今後のキャリアの方針として、技術だけでなくマネジメントにも力を入れていきたいと前から考えていたところが大きかったです。Supershipに在籍していた頃も、新卒向けのインターンシップの企画・運営など、小さなプロジェクトのマネジメントを担当する機会はありましたが、ウルトラインプレッションでのポジションは、より恒久的なプロジェクトのマネジメント、チームリーダーとしての役割を担える貴重な機会だと感じました。そういった背景から、そのお話をお受けした形です。 Senna: いやあ、素晴らしいですね。だいぶキャリアの流れがクリアになってきました。エンジニアの中には「自分はマネジメントする器じゃないので」と言って避ける人もいますけど、器の問題ではないですしね。むしろこういう経験を取りに行けるのはすごいなと思います。で、そのウルトラインプレッションでの経験も経て、その後がカナダですよね? Shigeo: Supershipでデータエンジニアとして1年、ウルトラインプレッションでデータチームのリーダーとして1年程度働いた後に、カナダに渡航した形になります。 海外への意識:国際学会とSIGGRAPHでのボランティア Senna: なるほどですね。カナダに行こうと思ったきっかけって、人によって本当にそれぞれだと思うんですが、Shigeoさんの場合、どんなところから「海外」を意識し始めたんでしょう? Shigeo: 海外に行こうと思ったきっかけは、大学院時代にまで遡ります。国際学会で発表した経験がありまして、最初は不安しかなかったのですが、実際に行ってみると「意外といけるな」と感じました。そこから、CG系の国際カンファレンスである「SIGGRAPH」という学会の存在を知って、海外のカンファレンスに興味を持つようになりました。 Senna: SIGGRAPHって、どこで開催されていましたっけ?シンガポールとかマレーシアとか、そんなイメージがありましたけど……。 Shigeo: シンガポールでは自分は行っていなくて、自分が初めて参加したSIGGRAPHは、2018年にバンクーバーで開催された回ですね。 Senna: そうか、今年もバンクーバーでありましたよね。誰かが「シンガポールでボランティアをずっとやっていた」という話をしていたのを覚えていて、勝手に結びつけていました。失礼しました。バンクーバーのSIGGRAPHってもう3〜4回くらいやってる印象がありますね。 Shigeo: 自分が初めて参加したのが2018年で、その時にスチューデントボランティアとして参加したのがバンクーバーでした。 Senna: 素晴らしいですね。その時に仲良くなった人たちもいて、人脈もできたからこそ、バンクーバーを選ぶ上での安心感にも繋がった、というイメージでしょうか。 Shigeo: UISTというユーザーインターフェース関連のカンファレンスでの発表経験も含めて、徐々に海外が身近に感じられるようになっていきました。UISTは「User Interface Software and Technology」の略で、カナダのケベック・シティで開催された2017年の回でポスター発表をしました。そこが初めて英語で発表した経験でした。 Senna: へえ、なるほど。UIST 2017ですね。いま検索して見ていますが、「ユーザーインターフェース・ソフトウェア・アンド・テクノロジー」って、そのままの名前でちょっと面白いですね(笑)。ここに北村茂生(Shigeo Kitamura)として載っているわけですね。 Shigeo: ACMのライブラリの方には論文が掲載されています。 Senna: うわ、これはちょっと誇らしいですね。リンク貼りたくなります(笑)。Frogの中でも「英語で学会発表したことがある」という人は本当に少ないと思っていて、まずそこがすごいです。しかもポスター発表だと、登壇のように原稿を読み上げるというより、その場で質問にリアルタイムで答えないといけないですよね? Shigeo: ポスター発表だったので、来場者の質問にその場で答える形式でした。 「ノリと勢い」で挑んだ英語での登竜門 Senna: 英語での質疑応答がいきなり求められるって、英語の「最初の登竜門」としてはかなりハードルが高い印象なんですが、その時点で英語はけっこう得意だったんですか? Shigeo: その時点では受験英語がメインだったなという感覚です。ちゃんと海外に出たのはその時が初めてでした。 Senna: ええ、それはさすがに心配になりませんでしたか? Shigeo: 不安はありました。ただ、もう「ノリと勢いで何とかしよう」という気持ちで行きました。もちろん答えられない部分もありましたが、教授も隣でサポートしてくれていましたし、「意外となんとかなるな」という感覚を持てたのが大きかったです。それまでは大学受験やTOEICの点数を取るための勉強しかしていませんでした。 Senna: 普通に考えたら、受験英語しかやったことがない人に「英語で学会発表してきてください」って言っても、ほとんどの人は断ると思うんですよね。でもそこで実際に行ってみて、「意外となんとかなる」という感覚を得られたのは大きいですね。チャレンジ精神がかなり旺盛なんだな、と改めて感じます。なるほど。そこから国際学会やSIGGRAPHでのボランティアなどを通じて国際交流の経験を積んで、「海外って意外と近いのかもしれない」と感じるようになった、という流れなんですね。 Shigeo: そういった経験を経て、海外に出てみたいという気持ちが強くなっていきました。 バンクーバーに導いた人脈と安心感 Senna: ケベックでの発表やSIGGRAPHのボランティア経験などを踏めて、最終的にバンクーバーに決めたのも、その流れの延長線上という感じですか?SIGGRAPHの影響が大きかった? Shigeo: SIGGRAPH Asia 2018がバンクーバーで開催された時に、初めて海外でボランティアをするという経験をしました。その時、右も左も分からない自分にとてもよくしてくれた、カナダ在住の中国人の方がいて、その人の存在が大きかったです。 Senna: おお、その方とはどんな関係性だったんですか? Shigeo: 自分はスチューデントボランティアとして参加していて、その方がスチューデントボランティアのチームリーダーでした。その方がいろいろサポートしてくれて、帰国後も連絡を取り合うようになりました。 Senna: なるほど、じゃあ2018年のSIGGRAPHのボランティアでできた人脈が、カナダに来る時にも活きた、ということですね。 Shigeo: その方がいたこともあり、「バンクーバーに行けば頼れる人がいる」という安心感がありました。ただ実際には、自分がカナダに来る年に、その方のビザが切れてしまい、レイオフされて中国に帰られてしまったのですが……。高校生の頃からずっとカナダに住んでいると聞いていたので、てっきり永住権を持っているものだと思っていましたが、そうではなかったようです。 Senna: 生々しいですね……。多分ビザをつなぎつなぎで頑張ってこられたんでしょうね。ただ、その方がさらに友達を紹介してくれたりもしたんですよね? Shigeo: その方が自分に友人を紹介してくれました。紹介してもらった友人と一緒に山登りに行ったり、そのまた知り合いの中にリクルートメントエージェントの方がいて、実際に就活をするときにそのエージェントを紹介してもらったりと、そうした築いてきた人脈からのサポートをかなり受けられたと思います。 Senna: なるほどですね。やっぱり長く住んでいるチャイニーズコミュニティの方々の人脈って、本当にすごいですよね。そういう意味でも、そのSIGGRAPHでのボランティアリーダーとのご縁は大きかった、と。 Shigeo: 知っている人がいるという安心感は、やはり全然違いました。 都市選びの比較:なぜバンクーバーだったのか Senna: とはいえ、ビザの関係でその方は帰国されてしまったけれど、そこから紹介された人たちとの繋がりは残った、と。バンクーバーに決めた理由としては、そういった人脈以外に、たとえば「テック系がそれなりに進んでいそう」という印象もありましたか? Shigeo: テック系の仕事もある程度ありそうだと感じていましたし、人脈の面でもバンクーバーが一番メリットが大きいと感じました。他の都市も検討はしていたのですが、それらの要素を総合的に見て、バンクーバーに決めた形です。 Senna: 他の都市はどのあたりを候補にされていたんですか? Shigeo: 最初はワーホリで調べていたので、オーストラリアなども候補に入っていました。日本ワーキングホリデー協会に相談に行ったりもしました。ただ、いろいろな国の選択肢はありつつも、「頼れる人がいる」というメリットを超える要素は他の都市にはないと感じたので、最終的にバンクーバーに決めました。 Senna: いやあ、よく分かります。知っている人がいるかいないかって、心理的ハードルが全然違いますもんね。ありがとうございます。ちなみにFrogに最初にお問い合わせいただいたのって、いつ頃でしたっけ? Shigeo: 去年の2月中旬くらいだったと思います。 Senna: 去年の2月ですよね。今、当時いただいた最初の相談メールを見ているんですけど、覚えてます?(笑) Shigeo: はい、もちろん残しています。 Senna: さすがですね。当時の内容を見ると、「TOEICの英語力証明はいつまでに必要か」といったかなり実務的な相談もあれば、「1年滞在された方が日本で就職活動をして成功された例があれば教えてほしい」といった、日本に帰国したときのことまで踏まえた質問もされているんですよね。渡航当時から、ある程度「日本に帰る」ことも視野に入れていたんだなと。 Shigeo: 一定期間海外で働く経験を積んで、その上で日本に戻りたいという気持ちは最初からありました。 Senna: なるほど。Frogの中だと「永住権を取りたい」という方も多いですが、Shigeoさんの場合は、ベースとなるキャリアは日本という前提がありつつ、「実際に住んでみてカナダの方が良ければ永住権も検討する」というスタンスだったわけですね。 Shigeo: 将来的に日本に帰ろうかなと思ってはいたものの、実際にカナダに住んでみて、もしカナダの方が自分に合っていると感じれば永住権も検討しよう、という考えでした。 カナダから見た日本の魅力と雇用の安定 Senna: 今の時点で、「やっぱり日本がいいな」と思う瞬間ってありますか? Shigeo: まずはご飯が美味しいというのが大きいですね。 Senna: 分かりやすい(笑)。他にはありますか? Shigeo: あとは、こちらではレイオフの話をよく耳にするので、雇用の安定という面で不安を感じることがあります。日本の方が今は売り手市場なところもありますし、需要がある環境に身を置きたいという気持ちはありますね。 Senna: なるほどですね。食の部分はどうあがいても抗えないですよね。僕も飯のために日本に帰りたいくらいなので(笑)。では、そういった経緯でSIGGRAPHや国際学会の経験、人脈、バンクーバーのテック環境などを踏まえてバンクーバー渡航を決めて、Frogにご相談いただいたのが2024年のタイミングだったという流れになりますね。この時点で、すでにカレッジ進学も視野に入れていましたよね? Shigeo: その時点で、カナダに行く場合は「ワーホリ」か「Co-op付きのカレッジ」の二択になるだろうと自分なりに調べていました。最初は別のエージェントさん――スタディ・イン留学さん――にも相談しに行きました。 Senna: ああ、スタディ・インさんですね。全然名前出していただいて大丈夫です(笑)。 Shigeo: そのエージェントさんと話してみた印象としては、まず自分のエンジニアとしての仕事をあまり理解されていないなと感じました。また、そのタイミングでは「うちは今ワーホリしか紹介していない」と言われまして。 Senna: なるほど。ちょうどビザ制度の切り替えなどもあって、カナダ中心という感じでもなかったですしね。いろんな国を扱っているエージェントさんなので、エンジニア視点の相談とは少しズレることもありますよね。 Shigeo: 色々な国のワーホリや留学を扱っている、というイメージでした。 Senna: そこから、エンジニア・IT寄りに理解のあるエージェントを探す中でFrogにたどり着いていただいた、という感じですかね。 Shigeo: エンジニアやIT関連に理解のあるエージェントにお世話になりたいと思って探していたところ、Frogさんを見つけて、ご連絡させていただきました。 データサイエンスコース:学び直しの目的と現実 Senna: ありがとうございます。いらっしゃいませ、という感じですね(笑)。正直、その辺をちゃんと理解している留学エージェントってあまり無いと思うので。そこから、Co-op付きのカレッジ進学を前提に話を進めていったわけですが、最終的に選ばれたのはデータサイエンスのコースでしたよね。これは、もともとやりたい仕事がデータエンジニア周りだったから、という理由が大きかったのでしょうか? Shigeo: ウルトラインプレッションで働いていた時はデータチームのリーダーという立場でしたが、チームメンバーが全員業務委託で、自分より経験がある人ばかりという状況でした。その中で、技術的なマネジメントを十分にできていない感覚があって、悔しさもありました。そこで、もう一度基礎から学び直したいと思い、カリキュラムを確認したところCICCCのデータサイエンスコースであればデータエンジニアリングの基礎からデータアナリシス、データサイエンスまで一通り学べることが分かったので、そのコースを選びました。 Senna: データサイエンスコースは、たしか在学9ヶ月+Co-op9ヶ月の18ヶ月プログラムでしたよね。 Shigeo: 学校での授業が9ヶ月、その後のCo-opが9ヶ月のコースです。 Senna: 学費も確か1万4千ドル前後で、18ヶ月いられてCo-opも含まれると考えると、かなりコスパの良いコースだと思います。実際に卒業してみて、率直にどうでしたか? Shigeo: まず良かった点としては、今まで「やってみたい」と思いつつ、なかなか機会を作れなかったKaggleのコンペティションに挑戦できたことがあります。英語環境でのグループプロジェクトや英語でのプレゼンテーションを何度も経験できたことも、とても良い経験になりました。 Senna: Kaggleの実績はプロフィールにも載せていましたよね。 Shigeo: そういった意味ではプラスの部分も多かったです。一方で、実際に入ってみると「データサイエンティストになりたくてこのコースに入った」という学生はほとんどいない、ということにも驚きました。 Senna: え、そうなんですか?じゃあ、みんな何を目的に入っていたんでしょう。 Shigeo: 特にメキシコ系の学生が多かったのですが、「とにかくカナダに住みたいから」という理由で、ビザ目的でいろいろなCo-opコースを渡り歩いているという人が多い印象でした。「データサイエンスって何?」というレベルの人も少なくありませんでしたね。 Senna: ああ、いわゆる「Co-op付きカレッジあるある」ですね。ビザのために通っている人が一定数いる、というやつ。コース自体も開設されたばかりで、運営面もかなり大変そうだと聞いていましたが、実際どうでした? Shigeo: 実際に、インストラクターの方が2日目から来なくなってしまうという事態もありました。 Senna: それはさすがに「え、やる気ある?」って思いますね(笑)。データサイエンス系の講師を見つけるのはどこも大変そうですしね。キャリアアドバイザーさんはどうでしたか? Shigeo: 学校にはキャリアアドバイザーの方がいて、レジュメの添削などはしてくれましたが、正直なところ、その方に自分のレジュメを見せたら「データエンジニア」という職種を知らなかったんです。最初は「データアナリストと間違えてませんか?」と言われまして。 Senna: カレッジのキャリアアドバイザーが「データエンジニア」を知らないのは、さすがに不安になりますね。 Shigeo: 正直なところ、そこに関しては少し不安を感じました。 2024年リセッション下の就活とサバイバル戦略 Senna: ありがとうございます。カレッジの話は、目的だった部分――Co-op期間や英語環境での勉強・プレゼンなど――は一応クリアできた、ということで次の「就職活動」の話に移れればと思います。就活自体はいつ頃から始めていましたか? Shigeo: 就職活動に関しては、こちらに渡航して2ヶ月目くらいからアプライを始めていました。 Senna: 早いですね、素晴らしい。マーケットとしては2024年ですよね? Shigeo: 2024年です。リセッションが続いている時期でした。 Senna: まだジョブマーケット的には完全にリセッションから抜けていないタイミングですね。 Shigeo: LinkedInやレジュメについて、先ほどのキャリアアドバイザーのアドバイスも受けながらブラッシュアップしてアプライしていたのですが、最初の頃はほとんど反応がありませんでした。 Senna: 渡航したのはいつでしたっけ? Shigeo: 8月末です。 Senna: ということは、10月くらいからアプライし始めたイメージですね。2024年8月渡航なので、まだ完全にリセッションど真ん中の時期ですね。 Shigeo: 試しに100件くらい応募してみたのですが、8〜9割の会社からは何の返事もなく、残り1割くらいの会社から「ポジションが埋まりました」「他の応募者を先に進めます」といったお断りのメールが来る程度でした。インタビューに進めたところはその段階ではありませんでした。 Senna: 2024年の9〜10月あたりは、たしかにFrogとして見てもCo-opやインターン枠が少しずつ開き始めたとはいえ、中途採用はかなり厳しい時期でしたね。そのタイミングで100件アプライしてインタビューゼロというのは、今のマーケットを象徴している感じがします。その後はどう動いたんですか? Shigeo: その後は、一旦収入源を確保したいと思うようになりました。ただ、こちらのカフェやレストランで働くか、日本の業務委託の仕事を探すかで迷いました。最初にカナダに来るときに、「飲食店では働かない」と決めていたので、日本の業務委託の仕事を探すことにしました。その結果、Wantedly経由で株式会社BitStarというインフルエンサーマーケティングを行っている会社のWebアプリ開発の仕事に就くことができました。 日本案件の獲得:現地からリモートで働くメリット Senna: 素晴らしい。こっちで就活しながら、日本の案件で一旦食いつなぐという人は本当に多いですよね。その中でもWantedly経由はかなり王道ルートだと思います。ずっと気になっていたんですが、日本の会社にコントラクトで応募する時、みんなどういう風に説明しているんだろうと。「今カナダにいて、カナダで就活中だけど、一定期間一緒に働かせてください」という感じなんですかね?Shigeoさんはどう伝えました? Shigeo: 自分の場合は正直に、「現在カナダでカレッジに通ってデータサイエンスを学んでいて、1日4時間程度は授業があるので、日本時間の午前中から午後2〜3時頃にかけて、副業のような形で働ける案件を探しています」とお伝えしました。 Senna: なるほど。かなりストレートに伝えたんですね。 Shigeo: 隠さず正直に伝えました。 Senna: それで採用してくれたのは、ビットスターさん側にも何かメリットがあったということですよね。 Shigeo: 今回ご縁をいただいたビットスターという会社は、たまたま募集要項に「データサイエンスの知識がある方歓迎」と書われていて、海外進出も視野に入れている会社でした。なので、海外に住んでいる人を採用してみることも、会社にとってプラスの経験になる、という側面もあったのかなと感じています。 2025年の求人動向:インタビュー3件の明暗 Senna: なるほど、海外進出を考えている会社にとって、現地にいる人材がいるのは心強いですもんね。ありがとうございます。その一方で、カナダでの就活は、その後少しは状況が良くなっていきましたか? Shigeo: 2025年に入ってからは何件かインタビューの機会を得られるようになりました。 Senna: 2025年の2〜4月あたりから少し爆発的に求人が動き出したという感覚があります。Shigeoさんの場合、インタビューまで進んだのは何件くらいありましたか? Shigeo: インタビューまで進んだのは3件くらいでした。 Senna: 素晴らしい。その時点でアプライした件数はどのくらいになっていました? Shigeo: その頃には合計で200件くらい応募していました。内訳としては、LinkedInの「Easy Apply」を使った応募が150件くらいで、企業のフォームからきちんと応募したのが50件くらいだったと思います。 Senna: Easy Applyが150件、ガチ応募が50件で、そのうち3件がインタビューまで進んだと。電話インタビューも含めるともう少しありますか? Shigeo: 電話インタビューも含めると、さらに2件くらいありました。ただ、その2件はビザステータスを聞かれて、「Co-opのワークパーミットです」と答えると、「PR(永住権)を持っている人を優先します」と言われて、その時点で終了してしまいました。 Senna: では、実際にインタビューに進んだ3件について、どんな会社だったか教えてもらえますか? Shigeo: 1件目はWeb開発の会社でした。データエンジニアとWebデベロッパーの両方で応募していて、一次面接では、ある程度質問には答えられたとは思います。ただ、その会社としては「すぐにプロジェクトにジョインできる即戦力」を求めていて、技術スタックも自分の経験とあまり合っていなかったようで、一次面接の後は連絡がありませんでした。 Senna: では2件目は? Shigeo: 2件目は、ノースバンクーバーにある建築系の会社で、Surespanという会社です。そこではデータサイエンティストを募集していました。話を聞いてみると、建設プロジェクトの入札でさまざまなオプションがあり、その土地の条件を入力すると、ライバル企業がどの程度の金額で入札してくるのかを予測できるような人材が欲しいということでした。内容としては面白そうでした。 Senna: たしかに面白そうなドメインですね。面接官の方はどんな方だったんですか? Shigeo: 面接官の方はデータサイエンティストというより、建築業界側のマネージャーという印象でした。質問も技術的なものより、「Surespanという会社についてどのくらい理解しているか」「ノースバンクーバーの土地勘がどれくらいあるか」といった内容が多く、建築業界のドメイン知識を重視しているようでした。自分はテック業界出身なので、その点は足りなかったのかなと思います。 半年越しのリベンジ:Cohereからのスカウトメール Senna: では3件目が、今のCohereさん、という流れですか? Shigeo: そうですね。 Senna: Cohereには最初、いつ応募していたんでしたっけ? Shigeo: 最初にアプライしたのは2024年の11〜12月頃です。渡航して1〜2ヶ月後ですね。最初の100件の応募の中にCohereも含まれていました。その時は書類選考で落ちてしまいました。 Senna: なるほど。そのあと、5月頃にCohereのリクルーターから連絡があったんですよね。 Shigeo: はい。「半年前はダメだったけれど、まだ仕事を探しているようであれば選考を受けてみないか」というメールをいただきました。 Senna: 半年前に蒔いた種が半年後に芽を出した感じですね。LinkedIn経由のDMではなく、メールだったんですね。 Shigeo: 最初に応募したときの情報が残っていたのだと思います。 Amazonの面接:ビッグテックの選考プロセス Senna: ちなみにAmazonも受けていたんですよね? Shigeo: Amazonにはビッグデータエンジニアのロールで応募していたのですが、リクルーターの方から「経歴を見るとフロントエンドエンジニアの方が向いているのでは?」と言われて、AWSのとあるサービスのフロントエンドエンジニアの面接を受けることになりました。 Senna: なぜそうなったのかちょっと謎ですね……。どんな面接内容でした? Shigeo: 主にコーディングインタビューでした。Googleの検索フォームのようなものをその場で実装するライブコーディング形式で、実装しながら説明し、そのコードについて「この要素はアクセシブルか」「APIの呼び出し回数はどうなっているか」といった形で深掘りされました。典型的なフロントエンド寄りの質問が多かった印象です。結果的にはご縁はありませんでしたが、ビッグテックの面接プロセスを経験できたのは大きかったと思います。 Cohereでの役割:シニア・データクオリティ・スペシャリスト Senna: その経験も経て、いよいよCohereに入社ですね。改めて、現在のポジション「シニア・データクオリティ・スペシャリスト」というお仕事の内容を教えてもらってもいいですか? Shigeo: 「シニア・データクオリティ・スペシャリスト」という職種は、主にLLM(大規模言語モデル)のレスポンスを評価する仕事です。具体的には、レスポンスの安全性をチェックしたり、日本語であれば日本語表記ガイドラインに沿った表現になっているか、日本語の丁寧さのレベルが定められた基準に沿っているかなどを評価します。その上で、問題点や改善点をMLエンジニアにフィードバックする役割を担っています。 Senna: 日常的に一番やり取りが多いのはMLエンジニアの方々ですか? Shigeo: MLエンジニアはイギリスにいるので、時差を利用してほぼ同期的に働いているイメージです。自分がこちらの時間で作業している間に、向こうも業務時間になっていくので、やり取りがしやすいです。 Senna: Shigeoさんがデータを集めてレビューし、それに対してMLエンジニアがイギリス時間でモデルの改善を進めていく、という流れなんですね。素晴らしい。ちなみに、Cohereという会社自体を知らない読者の方も多いと思うので、改めてCohereがどんな会社か、簡単にご説明いただけますか? Shigeo: Cohereは一言でいうと、エンタープライズ向けのLLMを提供している会社です。代表的なプロダクトとしては「North」というプロダクトがあり、たとえば旅行代理店のエージェント業務を代替するようなソリューションなどを提供しています。また、自分は直接関わっていませんが、LLMのAPIやチャットボットのAPI、画像生成のAPIなども提供していて、それらをOpenAIよりも安い価格で提供しているという特徴もあります。 エンタープライズ向けLLMの強みとRAGの仕組み Senna: エンタープライズ向けLLMと言われても、一般の方にはあまりイメージが湧かないかもしれませんが、コンシューマー向けのLLMサービスとの違いはどこにあるのでしょうか? Shigeo: 主な違いとしては、企業ごとにかなり細かいチューニングを施した状態で導入できる点だと思っています。Cohereのモデルは、企業内のさまざまなリソースと接続することができ、たとえば企業内のGoogleドライブやOneDriveといったクラウドストレージ上の情報へのアクセスを許可し、それらを読みに行くことができます。また、チューニングしたAIエージェントを社内で共有できるという点も大きな特徴です。 Senna: なるほど。社内のナレッジベースにアクセスできるRAG的な仕組みを、エンタープライズ向けに提供しているイメージですね。共有の部分は、どういう文脈で便利なんでしょう? Shigeo: 例えば、就業規則に特化したAIエージェントを社内で作ることができます。就業規則のドキュメントを読み込ませてチューニングしたAIを社内向けに公開しておくと、社員からの「就業規則」に関する質問に正確に答えてくれる、といった使い方ができます。特定の分野に特化したエージェントを部署ごとに作り、それを組織全体で共有できるというのは、エンタープライズ向けならではの利点かなと思います。 Senna: 話を聞いていると、社内専用のRAGシステムを簡単に導入できる、というイメージに近いですね。規模感としてはどうなんでしょう?僕はよく「OpenAIやAnthropicと肩を並べるくらいの存在だよ」とやや大げさに説明してしまうのですが(笑)、実際の評価額などわかる範囲で教えてもらえますか? Shigeo: 評価額としては2024年9月時点で約70億ドル(約7ビリオン)と言われていて、日本ではなかなか見ない規模感のスタートアップだと思います。 多国籍・多分野の専門家が集まるチーム構成 Senna: 本当に桁違いですね。そんな会社で働いているという事実だけでも、かなりインパクトがあります。チームの規模感や構成はどんな感じですか? Shigeo: 自分が所属しているチームは大体100人くらいで、世界各地にメンバーがいます。主要な言語ごとにネイティブスピーカーがそれぞれ10人ずつくらいいるイメージです。日本語ネイティブも、自分を含めて10人くらい在籍しています。バックグラウンドもそれぞれで、自分のようにテック系のバックグラウンドの人もいれば、企業の法務部出身で法律に詳しい人、薬学や医療分野に詳しい人など、いろいろな分野の専門家がバランスよく採用されている印象です。 Senna: エンタープライズ向けだからこそ、各業界ごとに専門性を持ったメンバーを揃えているわけですね。Shigeoさんの役割としては、テック側の知識を持っているからこそ、JSONやCSVといったフォーマットを理解して、他のメンバーをサポートする部分もありますよね。 Shigeo: 法務系バックグラウンドのメンバーなどは、JSONやCSVといったデータ形式にあまり馴染みがない方も多いので、自分がそのあたりをサポートしたり、役割分担をしながらチームとして機能するようにしています。 Senna: 素晴らしいですね。Cohereで働き始めてからどのくらいになりますか? Shigeo: 働き始めたのが6月なので、まだ半年には届いておらず、5ヶ月目くらいですね。1年間のコントラクトで、Self-employedという形での契約なので、Cohereの社員というよりは、業務委託に近い立ち位置です。あと7ヶ月くらいは働ける予定です。 帰国の決断:18ヶ月の挑戦で見えた次のステージ Senna: 今、日本への帰国もそろそろ検討されていると思いますが、そのきっかけは何かありますか? Shigeo: Co-opのビザで働けるのが2月末までなので、そこで一つ区切りが来る、というのが大きいです。ワーホリに切り替えればさらに1年働くことも可能ではあるのですが、日本に帰国するのであれば良い節目になるかなと感じました。海外で働くという当初の目標も達成できたと感じていますし。 Senna: たしかに、学校9ヶ月+Co-op9ヶ月の18ヶ月がちょうど来年2月で終わるわけですもんね。その期間の中でCohereでも働くことができて、当初の目的は達成できた、というイメージですね。 Shigeo: 「海外で働く経験を積む」という目標はひとまず達成できたと思っています。 Senna: そんな18ヶ月を経て、日本に帰国してからはどういった経験を積んでいきたいと考えていますか? Shigeo: 自分はまだデータエンジニアとしての経験が約2年程度で、まだ浅いと感じています。なので、これからもデータ関連の仕事・ポジションに就いて、データエンジニアかデータサイエンティストとしてキャリアを伸ばしていきたいと考えています。 未来のキャリア:グローバルプロダクトへの関わり Senna: 北米での学校生活や実際の就業経験も踏めて、「こういう環境で働いてみたい」というチャレンジはありますか? Shigeo: グローバルな環境で働けることが理想だと思っています。昨日インタビューの機会をいただいたナウキャストさんも海外の方が何名かいらっしゃるので、そういった多国籍な環境で働きつつ、状況の変化にも柔軟に対応していける会社が良いなと感じています。海外展開を視野に入れている会社や、グローバルに使われているプロダクトを作っている会社で働きたいという気持ちが強いですね。 Senna: それはCohereでの経験が大きいですか?もともとそういう考えだったのか、それとも実際にグローバルプロダクトに関わってみて考えが変わったのか、どちらでしょう。 Shigeo: Cohereで働いてみて、世界中で使われているプロダクトの開発に関わることに大きな価値を感じました。その経験があったからこそ、日本に帰ってからもグローバルに使われるプロダクトの開発に携わり続けたいと思うようになりました。データエンジニアとしては、やはりある程度大きなデータを扱っている会社でなければ、キャリア上の成長も限定的になってしまうと思うので、データの量だけでなく質や分野も含めて、「どのような価値を生み出せるデータを扱えるか」を重視したいと考えています。 これから海外を目指す方へのメッセージ Senna: まさにそうですよね。データエンジニアのキャリアパスとして、データの量と質、そしてプロダクトのスケールはかなり重要なポイントだと思います。ありがとうございます。では最後に、これから昔のShigeoさんのように海外留学や海外就職を目指そうとしている方に向けて、一言メッセージをいただけますか? Shigeo: 海外に留学するというのは、かなり思い切った決断になると思います。ただ、一度失敗してもいいので、少しでも興味があるのであれば「踏み出せるうちに踏み出しておく」ことが大切だと感じています。留学や海外就職に挑戦することで、たとえ途中でうまくいかないことがあったとしても、自分の人生にとって必ずプラスになる経験が得られると思います。なので、興味がある方は、ぜひ勇気を出して一歩踏み出してみることを強くおすすめします。 今回Shigeoさんの話を通して強く感じたのは、キャリアの節目ごとに「今、自分は何を伸ばすべきか」を冷静に考え、環境を選び取ってきた点でした。Webエンジニアからデータエンジニアへの社内転向、子会社でのマネジメント経験、カレッジでの学び直し、そしてCohereでのエンタープライズ向けLLMへの関与。どれもその場しのぎではなく、一本の線でつながっています。 また、リセッションやビザ制約といった厳しい現実の中でも、飲食に流れず、日本のリモート案件を確保しながら就活を続けた姿勢は、これから海外を目指すエンジニアにとって非常に現実的なロールモデルと言えるでしょう。 最後に語られた「少しでも興味があるなら、踏み出せるうちに踏み出してほしい」という言葉は、海外就職や留学を迷っている多くの人にとって、背中を押してくれる一言だと感じました。

続きを読む

海外挑戦で得た視点を武器に、カナダから帰国後プロダクトデザイナーのキャリアを築くまで

デザイナーとして海外に挑戦したいという思いを抱き、カナダへ渡航したYoshikaさん。 渡航当時は採用が冷え込んでいた時期でもあり、現地就職を目指す環境としては決して簡単ではありませんでした。それでも、ポートフォリオづくりや面接準備など、「やれることはすべてやる」という姿勢で取り組み続けた様子がとても印象的でした。 最終的には活動の拠点を日本へ戻し、現在はリタリコでプロダクトデザイナーとして活躍されています。カナダでの手探りの試行錯誤や、現地での就活経験は、帰国後の転職活動や仕事の進め方にも確かに活かされていると話します。 この記事では、海外を目指した背景から、カナダでのリアルな就活、日本での再出発、そして「日本でできる準備は全部しておくべき」という確信に至った理由まで、率直な言葉で語っていただきました。これから海外を目指す方にとって、現実を知りつつも前向きになれる内容になっています。 Senna: というわけで、改めてにはなるんですけど、このインタビューに応じていただいた方へのちょっとしたサプライズとして、皆さんがFrogに一番最初にお問い合わせをいただいた時のメールを今見ていてですね。覚えてますか?中島さんが一番最初に連絡くださった時の内容とか。 Yoshika: え、でも多分内容的には、まずそもそもデザイナーにするかエンジニアにするか迷ってる、みたいな感じじゃなかったでしたっけ? Senna: あー、覚えてるんですね、そういうのって。 Yoshika: 覚えてますね。 Senna: いや、素晴らしい。そうなんですよ。で、一番最初に連絡いただいたのが2021年の12月ですね。 Yoshika: 2021年。4年前ですね。 Senna: 当時のことを思い出していただくという意味も込めて、その時どういうことを書かれていたのか、ちょっとだけお伝えしようかなと思うんですが。「20代のうちにデザイナーへキャリアチェンジして、海外での就労体験を積みたいと考えている」と。それから、「実際に利益が出る部分に近いところに関わりたいから、グラフィックデザインよりはUI/UXの方に興味がある」と書いてくださっていました。 Yoshika: うんうん。 Senna: それで、大学院を出られて、新卒で入ったのが組織人事系のコンサル会社。そこで勤務されていて、ちょうどデザイナーのポジションに異動されたばかりのタイミングで、ご連絡をいただいた、という感じですね。 Yoshika: そうですね。うんうん。 Senna: で、「イラレ」「フォトショ」みたいなツールでデザイン模写はしているものの、さらにDribbbleにもいろいろ作品をアップロードされていて。さっき久しぶりにDribbbleを開いてみたら、むちゃくちゃクオリティの高いものばかり上がっていて。「これ、さすがにカナダ渡航したあとに作った作品かな?」って思ったんですよ。 Yoshika: あ、本当ですか?いや、それカナダ行く前じゃないかな。 Senna: 行く前なんですか、これ。 Yoshika: あんまり触った記憶がそんなになくて。 Senna: へー、まじか。じゃあ元々レベル高かったんですね。 Senna: ただ、英語力の部分は「スピーキング・リスニングは苦手」ということで。過去に取得したTOEICスコアが、その当時から8年前のもので550点。それしか情報が出されていなかったので、これだけ見るともう絶望しか覚えない数字なんですけども。 Yoshika: 本当ですよね(笑) Senna: というわけで、未経験からUIデザイナーへのキャリアチェンジ、海外就労ということで、エンジニアも含めて考えるべきか悩まれていた時期にFrogへご相談頂いたのかなと思います。 人事コンサルからデザイナーへ Senna: 改めて、人事コンサルのところからデザイナーに意識が向くまでの経緯みたいなところを教えてもらってもいいですか? Yoshika: はい、私は元々、人事系のコンサルからデザイナーになった経緯としては、社内の部署異動でして、特に自分の意思が入っていたわけではなく、「デザイナーになりたいです」とか言ったわけでもないんです。 Senna: あー、そうなんですね。 Yoshika: 会社側が適性とかを見たのと、ちょうど部署異動のタイミングが重なって、デザイナーになった、という経緯なんです。なので、「デザイナーになりたい!」と自分から目指したという感じではなかったんですよね。 Senna: え、そんなことあるんですね。 Yoshika: なかなか珍しいキャリアではありますけど。 Senna: 「あなた今日からデザイナーね」っていう人事異動、どういう背景だったんですか? Yoshika: そうですね。ただ、意外と自分の中ではすっと受け入れられた部分もあって。元々デザインに興味はあったんですよ。興味はあって、「ちょっと自分でも学んでみたいな、でもどうしようかな…」って思っていたくらいのタイミングでちょうどその話が来たんです。「なんならラッキー!」というか、「会社で勉強させてもらえるならめっちゃいいじゃん」という感覚だったので、受け止め方としてはかなりポジティブでしたね。 海外を目指したきっかけ Senna: Frogに連絡いただいた時というのは、もう「海外どこかしらに行こうかな」というのは考えていたんですか? Yoshika: そうですね。ちょうど「海外行きたかったんだ、そういえば自分…」って思い出したタイミングだったと思います。 Senna: ということは、「そういえば行きたかった」というのは、もっと前のタイミングで海外を目指していた時期があった、という感じなんですかね。 Yoshika: そうですね。大学生とか大学院生の時期に『留学はしてみたいな』とずっと思っていたんですが、結局行けなかったんです。そのまま社会人になって、社会人2年目ぐらいの頃に「あれ、今なら行けるんじゃない?もしかして」と気づき始めて。 Senna: おー。 Yoshika: どうせ行くなら、短期の語学留学とかより、自分の職歴的にもプラスになる形で行きたいなと思っていて、いろいろ探していた時にFrogさんを見つけた、という感じですね。 デザイナーかエンジニアか迷った話 Senna: デザイナーとして行くか、それともエンジニアとして行くかは、その当時はまだ迷ってらっしゃったということですかね。 Yoshika: そうですね、迷ってました。というのも、Frogのインタビュー記事とかも拝見していましたし、Sennaさんの発信も見て問い合わせたんですけど、その当時も、まあ今もだと思いますけど、やっぱりデザイナーの就職はかなり厳しいという状況があると思っていて。 Senna: 数が少ないですね、とにもかくにも。 Yoshika: そうですよね。そこで、「じゃあ海外に行ってもデザイナーとしては難しいのかな」という感覚があったので、「ならエンジニアとして入るっていう選択肢もあるのかもしれない」「そこからあとでデザインに戻る、みたいなキャリアもあるのかな」という感じで考えてました。 Senna: 大学院時代に少しプログラミングを勉強されていて、その時Rubyを触っていたというのもあったので、なおさら迷われていた、ということですよね。 Yoshika: そうですね。 Senna: 実際、「なぜカナダなのか」というところはどうなんですか?留学といえばアメリカやイギリスがよく出てきますし、オーストラリアも人気ですし。その中で、なんでわざわざカナダを選んだのでしょう? Yoshika: そうですね。一番はやっぱりビザかなと思っていて。外国人が現地で働くとなった時に、ビザのところで悩むことが多いというのは聞いていたので、アメリカだとかなりハードルが高い印象があり、他国も長期雇用という面だと難しそう、結果的に消去法でカナダが残っていたという感じになりますね。 Senna: そうですよね。もうFrogのビジネスをやって12年くらいになりますけど、ほぼ9割方は消去法でカナダを選んでいるので。まあ、かくいう僕もそうなんですけどね。 Yoshika: あ、そうですよね、やっぱり。別に「カナダじゃなきゃ絶対ダメ」という理由があったわけではなかったかもしれないです。 Senna: ないです。そう。「プーティン食べたいから」とか?そんな理由で選ぶ人…いるんですかね。 他の国も検討した? Senna: 他の国だと候補はありました? Yoshika: オーストラリアは迷ってましたね。あとは一応、ヨーロッパ系の学校に行くという選択肢もあるかなとは思ったんですけど、学費が結構高くなりそうだなというところがハードルになって、やめたという感じですね。 Senna: ヨーロッパ系というと、具体的にはドイツとかですか? Yoshika: あ、そうですね。ドイツとかも一応見たのは見たんですけど、学費問題にぶつかってしまって。 Senna: あまり検討しなかったというより、検討した上で「高いな」となった、という感じですか? Yoshika: いやー、ちゃんと調べればもっといろいろ手はあったと思うんですけど、パッと見た段階で「金額感が合わなさすぎるな」と思ってしまって、深堀りしなかったですね。 カレッジ選び:CICCCを選んだ理由 Senna: どうしてカレッジを決めたのか、どういう経緯でカナダのCICCCを選んだのかって覚えてます? Yoshika: そうですね。学校選びに関しては結構検討する時間があったんですが、その中でまず、「エンジニアではなくデザイナーとしてチャレンジしよう」というのが自分の中で固まったんです。そうなると、当時デザイン系の学校って少なかったんですよね。で、長期で行くと考えると、1年間のCo-opが出るところがいいなと思って調べると、本当に選択肢がほとんどなくて。 Senna: そうですよね。ほぼ一つか二つぐらいしかなかった印象です。 Yoshika: そうですよね。美大に行くか、カレッジに行くか、みたいな選択肢で。「Langaraに行くか、CICCCで1年のCo-opをやるか」、もう本当にその二択ぐらいしかなくて。金額感的にも「まあCICCCかな」という感じで決めました。 Senna: Frogに連絡いただく方々って、「WebデザイナーかUIデザイナーになりたいのか、それともエンジニアになりたいのかまだ分かりません」という方も多いんですけど、その中で中島さんは、日本でしっかり踏ん切りをつけていたという印象があって。迷ったままカナダに来る人が多い中で、よく日本で決められましたよね、と感じたんですが。 Yoshika: 確かに。なんか自分の中で「迷ったまま行く」というのがそもそも選択肢になかった、というのはありますね。仕事がちょうどデザインの部署に変わったぐらいのタイミングでFrogさんに問い合わせをして、そこから半年くらい悩んでいたと思うんです。その間にデザイナーとして少しずつ経験を積んでいったことで、「やっぱりデザインの方をやりたい」という気持ちが固まりやすかったのかな、とは思います。 TOEIC850点を3〜4ヶ月で達成 Senna: カレッジに行くということは、それなりに英語力も必要ですよね。2021年のタイミングって、CICCCに行く時の英語力の規定とか覚えてます? Yoshika: 覚えてます。入学するのに、その時はまだTOEICが使えて。TOEICで「850点」に変わったぐらいのタイミングだったんですよ。700何点だったのが850ぐらいに上がって、「おお、ちょっと上がってる」という記憶があります。 Senna: そうか。めっちゃ上がった時ですね。それどうしたんですか? Yoshika: えーっと、「渡航する」と決めてから…いや「学校を決めた」ぐらいのタイミングで「勉強しなきゃ」と思って勉強し始めて、結構短期で3〜4ヶ月ぐらい、TOEICだけをひたすらやる期間がありました。 Senna: おおー。それで到達したんですか? Yoshika: 到達しましたね。ギリギリ。 Senna: ええ、まじですか。すごいですね。才能か。 Yoshika: いやいや。元々英語が得意…というか、苦手ではなかったのもあって。大学受験をちゃんとやっていたタイプだったので、「勉強すればいける、TOEICなら」という感じでした。 Senna: どうしても、この相談の時に書かれている550点というのが目にちらついてしまうので、「よく行けたな…」って思ったんですが、これは8年前って書かれていたから、そりゃそうか。 Yoshika: 本当に。あれは大学入って遊び散らかしてた時のスコアなんで。 Senna: その期間で850とか860とかに到達したというので、英語の部分においては、先ほども「英語が苦手ではなかった」とおっしゃっていた通り、試験英語的な意味で得意だったって感じですか?話すほうはまた別で? Yoshika: いやもう完全に試験英語ができるタイプで、喋るほうは本当に経験がほぼなくて。今まで留学もしたことないですし、外国人の友達がいっぱいいるわけでもなかったので、スピーキングは全然できませんでしたね。 Senna: 僕の勝手な印象なんですけど、こっちに来られてからもすごく楽しそうにされていたイメージがあって、「英語めっちゃ得意だったんだろうな」と勝手に思っていたところがあるんですけど、日本ではあんまりそういう友達がいたわけではなかったんですね。 Yoshika: いたわけではなかったです。ただ、一応日本でオンライン英会話はやってました。渡航するって決めてから、フィリピンの方とかと喋ったりはしていました。 Senna: あー、よくあるDMM英会話的なやつってことですよね。 Yoshika: あー、そうですね。はい。 渡航までの準備期間 Senna: 学校に行くことを決めてから実際に行くまでの期間って、どれくらい時間があったんでしたっけ? Yoshika: えーっと、学校行くぞって決めたのいつだったかな…。2023年に渡航してるので、22年の春ぐらいには決めてたと思います。だから渡航する1年前ぐらいに決めて、その何ヶ月後か、半年後ぐらいに学費を払って、という流れでしたね。 Senna: トータルすると1年くらいは勉強・準備の期間があった、というイメージですよね。 Yoshika: ありましたね、はい。 Senna: その1年の間で英語をなんとかして、話すほうも頑張って勉強されて、カナダに渡航されたと思うんですが、その期間、日本の会社ではずっとデザインの仕事をされていたんですか? Yoshika: そうですね、してました。ただ、UI/UXっぽい仕事というより、どちらかというとWebデザイン、グラフィック寄りのWebデザインが中心でした。アプリケーションを作ったりはしてなかったですね。 Senna: じゃあ日本の職歴として見ると、1年と数ヶ月くらいはデザイナーとしての経験がある状態で渡航できた、ということなんですかね。 Yoshika: そうですね。1年半ぐらいある状態でした。 Senna: あ、それは大きいですね。 CICCCの1年間:前半は良かったが後半は中だるみ Senna: CICCCに入られるのかなと思うんですが、どうでした?1年間。 Yoshika: そうですね。正直に言うと、1年間全部授業を受ける必要はなかったかもって思う部分があります。 Senna: なるほどね。半年のコースでもよかったかもしれない、みたいな。 Yoshika: そうですね。CICCCはUI/UXでも半年と1年を選べたので、前半半年の授業は結構よかったんですよ。デザインの概論からツールの使い方、チームプロジェクトまでやる内容だったので、満足度は高かったんですが、後半の半年はカリキュラム的にデザインと距離がある内容が多くて。コーディング・エンジニアリングもやりますし、プロジェクトマネジメントやPMの概論もあって、結構広いんですよね。UI/UXの周辺知識の概論が続いて、長くて中だるみしたという印象です。 Senna: 実は最近ちょっと不思議な現象が起きてて、エンジニア系の方がUIのコースに入るケースが増えているんですよ。新しいことも学べるし、ワーホリが2年間使えるようになったから「短いコースでいい」というのもあって。その中で、半年だけ受けてるエンジニアからのレビューがすごく良いんです。 Yoshika: あ、そうなんだ。 Senna: そうなんですよ。だから「後半の半年に、もしかしたら必要以上の要素が含まれているだけなのかもしれない」という可能性が… Yoshika: それはあるかもしれないです。 学校期間中の過ごし方:日本の案件+ジャパレス+学校 Senna: この1年間の学習期間の過ごし方を色々聞いてみたいんですが、もちろん1日4時間くらい勉強する時間があったと思うんですけど、それ以外の時間ってどう過ごされていたんですか? Yoshika: その他の時間は、バイトをするか、日本の仕事をリモートで受けてフリーランス的にやっていた感じですね。それを並行してやってました。 Senna: カナダでの仕事…つまりバイトもされてたんですか? Yoshika: してました。普通にジャパレスとかでバイトしていた時期もあります。 Senna: えー、超忙しい人じゃないですか! Yoshika: そうですね。ただ、そこまでガッツリ入っていたわけではなくて。「海外で一回ぐらい、そういうバイトしてみたいかも」みたいな、ちょっと経験としてやってみた、くらいの感覚でした。 Senna: なるほど。金銭的にめちゃくちゃカツカツで、という感じでもなく? Yoshika: カツカツとまでは「めっちゃ稼がなきゃ」というほどではなかったですね。 Senna: 週1〜2日くらいの負荷感ですか? Yoshika: そうですね。週2ぐらいでバイトして、他の日はフリーの仕事をして、ポートフォリオも作って、という感じでした。 日本のフリーランス案件をどうやってゲットしたか Senna: 日本の案件というのは、日本で元々働かれていたところからの案件なのか、新しくつかまえたものなのかで言うと? Yoshika: あー、どっちもありました。前職からのお仕事もありましたし、カナダに来てからとか、日本にギリいる段階でいただいたものもあって、複数並行していましたね。 Senna: これ、実は結構多くの人に聞かれるんですが、デザイナーのフリー案件ってどうやって取るんですか? Yoshika: いろんな手があって、私は本当に色々試してました。ひとつは「デザインシップ」っていうデザイナー向けのカンファレンスがあって、そのコミュニティに登録していたんですが、そこ経由でプロフィールを見て「お願いしたい」と言ってくださった会社さんが1社。 Senna: はいはい。 Yoshika: あとは単純に、自分の知り合いが起業していて、そこからお仕事をいただいていたところがひとつ。ほかにも、フリーランス向けの案件紹介サイトに複数登録していたり、ビジネスSNSの「YOUTRUST」という日本版LinkedInみたいなサービスでも声をかけていただいたり、Wantedlyも登録だけしていました。 Senna: Wantedlyもやっぱり多いですね。 Yoshika: そうですね、とりあえず登録できるところは一通り登録してました。 無料インターンの落とし穴 Senna: 学校期間中に、カナダ系のボランティアとかインターンは特にやらなかったイメージなんですが? Yoshika: あ、インターンやりました。1社だけ。ボランティアですね。インターンというか、無給だったので。その時期ちょうど、X(旧Twitter)で「日本人に限らず留学生の労働を無料で使っている会社がある」という話題が燃えた時期があって、覚えてますか? Senna: あー、いましたね。燃えやすいやつですね。 Yoshika: 燃えやすいですよね。その時それを見て「確かに…」と思って。私も「わ、なんか普通に無料の労働力としてしか使われてないし、これキャリアに繋がるんかな?」と感じて。 Senna: あー、そうだったんですね。 Yoshika: 「何のプラスにもならない」と思って、結構すぐ辞めました。 Senna: 日系の会社だったわけではなく? Yoshika: 日系ではなかったです。アラブ系の、よく分からない会社で。本当に名前も知られてなくて、教育もなくて、なんでもインターンに任せてるみたいな会社でした。 Senna: あー、それはちょっと怖いやつですね…。 Yoshika: 「別にこれ意味ないかもしれない」と思って辞めました。 Senna: じゃあ作品もアップできないし、リファレンスにもならないし、時間だけが過ぎていく…というイメージですかね。 Yoshika: そんな感じでした。 Co-op期間の就活:リセッション直撃 Senna: 具体的にその後どうされてたんですか?就活を始められたのかなと思うんですが、どのあたりから? Yoshika: Co-opに入る2ヶ月前くらいから…ちょっと遅かったんですけど、2〜3ヶ月前からアプライし始めました。でも初めて面接に呼ばれたのはCo-opに入ってからで。入って3ヶ月くらいのタイミングで初めて呼ばれました。なので結構半年くらいは「アプライしかしてない」時期が続いてました。 Senna: 就活に入った時期って覚えてます?年と月くらいで。 Yoshika: えっと、2023年に渡航してるので…2024年の冬、1月・2月とかですね。 Senna: あー、はいはいはい。わりかし暗黒期ですね。 Yoshika: 完全に暗黒期です。 Senna: わりかしまだリセッションの波がまったく去ってませんよの時期ですよね。 Yoshika: そうですね。結構厳しい時期だったと思います。今もですけど。 Senna: そのど真ん中に当たってしまったわけですね。 Yoshika: そうですね。春ぐらいに一瞬、「あ、戻ってくるんじゃない?」みたいな兆しはあったんですけど、そんなことなかったです。 「運ゲー」を受け入れる覚悟 Senna: かなり苦戦された印象があります。もう「苦戦どころの話じゃない」くらいだったのかなと。 Yoshika: そうですね。「これアプライしてる意味あるんかな…?」って思うくらいでした。 Senna: Frogでもカウンセリングでずっと言い続けていますが、結局のところ景気の影響があまりにも大きいので、どれだけ頑張っても「運ゲー」の部分は絶対あるんですよね。 Yoshika: そうですね。もう運ゲーだし、自分のコントロール外の部分なので、「そういうこともあるよね」と思ってました。円安とかもそうですし、どうしようもない要素じゃないですか。「行ってみてダメなら分からないな」と思っていたので、そこは覚悟してました。 Senna: 逆に言えば、2022年に渡航した人たちなんて、もう「送れば受かる」くらいの時期もあったわけで…。本当に、運ゲーの要素は強いですよね。 就活の葛藤:カナダに残るか日本に帰るか Senna: 「いつのタイミングでカナダに居続けるべきなのか」「日本に帰るべきなのか」、その辺の葛藤って思い出せたりしますか? Yoshika: いや、めちゃめちゃありましたね。カナダ全体がリセッションの雰囲気で、「これ結構就職厳しそうだな」という予感はもちろんあったし、自分はジュニアだから余計に厳しいだろうな、というのもあって。周りを見ても「就職した」という話は聞かないのに、「レイオフされた」という話ばかり聞こえてくる時期だったので。 Senna: 間違いない。 Yoshika: 「これ結構無理じゃない?」という空気は漂ってました。デザイナーとしてのスキルもまだ足りてない自覚があったし、英語力も他と比べて特別高いわけでもなかったので、「自分がカナダで戦えるポイントってどれぐらいなんだろう」という不安と、「早くキャリア積みたい」という気持ちがあって、葛藤はすごく大きかったです。 Senna: その葛藤の期間がどれくらいだったかは分からないですが、割と切り替えも早かった印象があって。実際どう動かれたんですか? Yoshika: そうですね。自分の中では、カナダに来た目的として「現地就職にチャレンジする」というのが大きかったので、「やりきった」と言えるところまではやろうと決めてました。アプライもそうですし、ポートフォリオをブラッシュアップしたり、自分ができる範囲は全部やって、「もうやれるだけやった」と思えたら踏ん切りがつくなと考えて、そこまでは結構ガーッとカナダの就活に集中していました。 Yunaさんと同じポジションを争った話 Yoshika: そうやって動く中で、面接に呼ばれたところもあったんですけど、友達とバッティングしてしまって…。Yunaちゃんです。 Senna: おお。 Yoshika: そうです。Yunaちゃんと同じポジションを争ったりもして。 Senna: ああ、アメリカの会社の。 Yoshika: そうですそうです。そういうこともあって、「まあもうある程度やったな」「清々しいわ」と思えるところまでやれたので、そこで切り替えられました。 Senna: 友達同士で競い合うくらい、ポジションの数が少なかったということですよね。 Yoshika: そうですね。あの案件は特に、日本語がアドバンテージになるポジションだったので、そもそも間口がかなり狭かったと思います。 Senna: 今YunaさんはFrogのPEOを使ってあそこで働き続けていますし、SaaS系の会社でのデザイナー採用は本当にレアなので、あのケースは特に貴重な事例として語られますよね。やっぱり枠が少ない。 Yoshika: そうですね。エンジニアに比べたら、デザイナーって本当にポジションが少ないと思います。 Senna: やりきったな、と思えたのはいつ頃でした? Yoshika: 2024年の秋ぐらいだと思います。9月とか、9〜10月ぐらいに「そろそろ日本の方に切り替えるか」と感じました。 日本での就活方法から、LITALICOに内定が決まるまで Senna: 日本での仕事はどういう風に探されたんですか? Yoshika: そうですね。まず日本のエージェントさん…あとは日本のIT系の普通の転職サイトにも登録してましたし、自己応募もしてました。気になる企業があれば、自分で直接応募したりもしてました。 Senna: 最終的にリタリコさんへの就職が決まったのは、いつ頃だったんですか? Yoshika: リタリコに決まったのは、今年の3月頭ですね。2月末ぐらいにオファーをいただいて、という流れでした。結構ギリギリでした。 Senna: ギリギリというのは、どういう意味でのギリギリですか? Yoshika: 日本に帰国するのが今年の3月末で、本当は4月の頭から働けたらいいと思ってたんですよ。2025年の4月1日から。ただ実際の入社は4月15日になったんですけど、その4月入社を目指すにあたって、内定をもらうのが本当にギリギリだったなという意味です。 Senna: 4月を目指していた理由って何かあったんですか? Yoshika: なんか4月1日が一番入りやすそうだなと思っていて。新卒の方も入るタイミングなので企業側の研修体制も整ってますし、一番ウェルカムな時期じゃないかっていうのがひとつ。それと、日本に帰ってからブランクを空けたくなかったんですよね。何もしない時間ができるのがあまり好きじゃなくて、「就活は早めに終わらせて、日本に戻ったらすぐ働きたい」と思っていたので、その意味でも4月1日入社を狙って動いてました。 Senna: そう考えると、日本に「そろそろ帰国しようかな」と思っていた2024年の9月頃から考えると、半年くらいは就活されていたことになるんですかね。 Yoshika: そうですね、なんだかんだ動いてはいました。ただ、私2025年の1月末にバンクーバーを出ていて、2月・3月は完全に旅行していたので、ずっとガッツリ就活していたわけではないんです。トータルで見ると、実際に就活に当てていたのは3〜4ヶ月くらいかな、というイメージです。 Senna: 内定自体は年末とか1月とかでした? Yoshika: 内定をもらったのは、旅行中でした。旅行しながら、その合間に面接も受ける、みたいな感じになっちゃって。本当は1月末にカナダを離れるまでに決めたかったんですけど、全然間に合わなかったですね。 他社からも内定をもらっていた Senna: リタリコさん以外にも、内定や選考が進んでいた会社はありましたか? Yoshika: あ、ありましたね。1社内定をいただいていたところがあったり、他にも選考が進んでいた会社はいくつかあったんですけど、最終的にはリタリコが第一志望かなと思えたので、お断りしました。 Senna: その時の決め手というか、何を基準に最終的な判断をされたのか、教えてもらってもいいですか? Yoshika: 最後に選んだ基準としては、業界的なところと、自分が関わるプロダクトの内容的に面白そうかどうかという部分ですね。その点で一番惹かれたのがリタリコでした。条件面はどこもほとんど変わらなかったです。 プロダクトデザイナーへのこだわり Senna: しかもポジションとしてはプロダクトデザイナーですよね。プロダクト全体を見るデザインのポジションかなと思うんですが、このプロダクトデザイナーという職種を希望されたのは、Yoshikaさんご自身の希望だったんですよね? Yoshika: そうですね。日本に帰ると決めるうえで大きかったのが、「プロダクトデザイナーとして経験を積みたい」という思いでした。それをカナダで貫こうとすると、就活はかなり厳しそうだなと感じていて。コミュニケーションデザイン寄りとか、自分がこれまでやってきたグラフィック寄りにシフトすれば、カナダに残る就活ももしかしたらできたのかもしれないんですけど、逆に言うとその職種へのこだわりは結構強かったと思います。 Senna: こないだFrogのイベントに出てもらった、SONYのデザイナーのユウジさんっていう方も、カナダにいる時はエンジニア+デザイナーだったから仕事があったけれど、「本当はデザインだけでやりたかった」という理由で日本に戻った方だったんですよね。そういう意味では、自分のやりたいこととマーケットの需要を合わせる過程で、どうしてもズレが出るケースはありますよね。 カナダでの経験が日本の面接でどう評価されたか Senna: 海外にいらっしゃった期間がトータルで2年くらいと、比較的長いと思うんですが、その2年間のカナダでの経験って、会社によってはブランクと捉えられることもある一方で、チャレンジとして評価する会社もあると思っていて。今回の就職活動の中で、カナダでの経験については当然いろいろ話されたと思うんですが、どう受け取られている印象でしたか? ネガティブ・ポジティブ含めて覚えている範囲で教えてもらえますか? Yoshika: そうですね、面接まで進んだ会社さんに関しては、どこもポジティブに受け取ってくれていた印象です。逆に、ネガティブに捉えられる会社さんは、書類の段階で落ちていた可能性が高いと思います。 Senna: ああ、なるほどですね。「2年間海外に行ってたんでしょ?」というだけで落とす、みたいなケースもありますよね。 Yoshika: そうですね。これをブランクとして見ている会社さんは、多分書類で落としているんだろうな、という感覚はありました。 Senna: 実際に3社ほど面接まで進まれたとのことですが、そのあたりの会社さんはポジティブに見てくれていた、ということですよね。どのあたりからそれを感じました? Yoshika: 一番評価していただけたのは、英語力そのものというよりは、チャレンジしたことや、自分で学ぼうとする姿勢といった部分だったと思います。カナダでの就活や、そこで実際にやってきたことへのチャレンジ、自分でポートフォリオを作ってケーススタディをまとめていったことなど、そういった姿勢に対してポジティブなフィードバックをいただけたと感じています。 カナダでの経験が今の仕事に活きていること Senna: Yoshikaさんご自身として、「カナダでのどういう経験や瞬間が、日本に帰ってから一番評価された」「今の仕事に活きている」と感じますか? Yoshika: そうですね…。就活という観点で言うと、そもそもカナダ向けにポートフォリオを作っていて、カナダで面接も受けて対策もして、という経験が、そのまま日本向けバージョンに置き換わっただけ、というところが大きいです。仕事の面で、入社後に活きている部分でいうと、手探り状態で進めていたカナダでの就活や勉強を、自分でなんとか推進しようとする力ですね。 Senna: レールが全くないところから進めていく、という感じですよね。 Yoshika: そうですね。そういう状況でなんとかしていく、いわゆる海外ならではのサバイブ経験みたいなところが活きていると思います。 Senna: 誰かに聞けばすぐ答えがもらえるわけでもなく、決まったレールが用意されているわけでもない中で、とにかく自分でやれることを片っ端からやっていく、という暗中模索感は絶対ありますよね。特にデザイナー系はメンターらしいメンターの数もそこまで多くないですし、「教わりながら」よりも「試行錯誤しながら」の経験が効いている、という感じですよね。 Yoshika: そうですね。そこはすごく活きている実感があります。そもそもみんなハート強くなりますよね。 今の仕事:障害者福祉のプロダクトデザイン Senna: 実際に入社されてみてどうですか? 今の仕事の内容だったり、どんなことをされているのか、教えていただける範囲で伺えますか? Yoshika: もちろんです。今やっているのは、リタリコという会社自体が障害者福祉などを扱っている会社で、その中にいろいろな事業があるんですが、私はその中で、障害や発達に特性のあるお子さんを学校で教えている先生、いわゆる特別支援学級などで教えられている先生方が使うサポートツールのようなソフトを担当しています。 Senna: なるほど。 Yoshika: そのプロダクトのプロダクトデザインと、コミュニケーションデザインも含めて担当している形です。アプリのデザインもやりますし、ときにはLPを作ったり、チラシを作ったり、デザイン全般を任せてもらっています。 Senna: プロダクトデザイナーって、割と領域をまたいでなんでもやっているイメージがあって。今のお話を聞いていると、Yoshikaさんがいらっしゃるポジションは、「福祉分野で教えられている先生がツールを使いやすくなるためなら、必要なデザインはなんでもやる」というイメージですね。 Yoshika: まさにその通りですね。その時々で必要なものを、デザイナーとして作っている感じです。事業部にデザイナーが1人か2人しかいないので、基本的にデザインまわりは全般的に見ています。 UIとグラフィック両方の経験が活きている Senna: アプリのUX・UIを考える時の頭の使い方と、紙媒体やチラシなどリアルなものを作る時の頭の使い方って、正直かなり違うと個人的には思っていて。そのあたり、Yoshikaさんご自身の経験としては、カナダにいる間も含めると、どちらかというとアプリやUIの方が多かった、というイメージなんですが、実際はどうですか? Yoshika: 実感としては、そこは結構半々くらいか、ややアプリの方が少ないくらいの感覚ですね。前職でやっていた仕事に、アプリ側の仕事がプラスされていったイメージに近くて。カナダでもアプリ系の案件に入らせてもらったことはあるんですけど、そこまで数が多かったわけではないので、トータルで見ると半々くらいかなと思います。 Senna: カナダだとUI系に進みたい人が多いので、受ける案件やフリーランスの仕事も含めて、アプリやWebサービス寄りになる人が多い印象なんですよね。その一方で、日本でプロダクトデザイナーとして採用されると、いきなりグラフィックや印刷物も含めて幅広くやることになって大変だった、という話もよく聞きます。そういう意味では、プロダクト全体を見るという点で、Yoshikaさんは最初から比較的適性があった、という感じなんですかね。 Yoshika: そうですね。前職でやっていた仕事がもともとグラフィック寄りの領域だったので、そこにCICCCで勉強したアプリやUIまわりの知識が乗ってきて、ちょうどいい形になっている、という感覚はあります。 今後のキャリア展望 Senna: 今のお仕事の中で、今後のキャリアとしてもプロダクトデザインをどんどん突き詰めていきたいのか、それとも「こういう領域にも今後手を伸ばしていきたい」といったイメージはありますか? Yoshika: そうですね。しばらくは、まだリードデザイナーというポジションには至っていないので、「自分はデザインリードができます」と胸を張って言えるくらいまでは、まずプロダクトデザインをしっかり極めたいなと思っています。その後のキャリアについては、まだ少し迷っている部分がありますね。デザインを軸にずっとやっていくのか、もう少しPM的な立ち位置ににじんでいくのか、というのは、今も検討中のポイントです。 Senna: いわゆるICポジションとして専門性を突き詰めるのか、ピープルマネジメントやプロジェクトマネジメントにシフトしていくのか、というあたりですよね。 Yoshika: そうですね、そのあたりで揺れている感じです。 これから渡航する人へのアドバイス①:柔軟性を持つ Senna: これからカナダに渡航しようとしている方もたくさんいると思います。「せっかくカナダに行くなら現地就職を目指したい」と考える一方で、現地就職って結局、景気やタイミングなど運の要素もかなり強いよね、というのは避けられない部分でもあって。そういう人たちに向けて、何かアドバイスや心構えとして伝えておきたいことがあれば、教えてもらえますか? Yoshika: そうですね。自分が実際にチャレンジしてみて思ったのは、渡航前は「海外で現地就職する」というのを大きな目標として置いていたんですけど、それってどうしても運の要素があるので、行ってみないと分からないし、途中で変わることもあるよね、という前提を持っておいた方がいい、ということです。そこをガチガチに固めすぎると、うまくいかなかった時に自分を追い詰めすぎてしまう気がしていて。目標として掲げるのは良いと思うんですが、「実際に行ってみないと分からない部分もあるよね」くらいの余白を持っておいた方が、心は楽かなと思います。 これから渡航する人へのアドバイス②:行ったことで次が見える Yoshika: ただ、行くこと自体にはすごく賛成なんですよね。海外にチャレンジしてみたい気持ちがあるなら、一度行ってみるのは本当に良いと思います。1回行ったことで、「もう一度カナダに挑戦したい」「また海外に挑戦したい」と思った時に、次はすぐ動けそうだなと思えるようになりました。 Senna: ああ、それはすごく分かりますね。 Yoshika: どれくらい準備が必要かとか、「英語力はこのくらいあると良さそう」とか、「日本にいる間にこういう準備ができそう」とか、そういう具体的なイメージが一度行ったことで掴めたので、「もう一回チャレンジしたい」となったら、いつでも行けるというマインドセットに変わりました。「とりあえず行ってから考える」くらいの感覚にはなりましたね。 Senna: ビザまわりや就活まわりのノウハウもどんどん溜まっていくでしょうし、プロダクトデザイナーとしてのこれからのキャリアや知見も積み上がっていくと思うので。もしまた挑戦することがあったら、その時はきっと今とは全然違う形になるかもしれないですよね。選択肢がすごく増えたということですよね。 Yoshika: うん、本当にそう思います。 これから渡航する人へのアドバイス③:日本でできる準備は全部しておく Yoshika: あ、最後に「これから来る人へのアドバイス」というところで、もう少しだけ話してもいいですか。日本で…もう本当にいろんな人に言われていると思うし、Sennaさんも口酸っぱく言われていると思うんですけど、日本でできる準備はできるだけ全部しておいた方がいい、というのは強く思っています。 Senna: 本当にそうなんですよね。なんでこれがなかなか伝わらないんですかね…。 Yoshika: 例えば「デザイナー未経験からデザイン就職を目指します」とか、「キャリアがあまりない状態から就職します」というのであれば、日本にいる間に一通り学んでおいたほうがいいと思っていて。今は何でも学べるじゃないですか。学ぶための方法はいくらでもあるので、「UI/UXデザインとは何か」とか、「ポートフォリオってどう作ればいいのか」とかを一周学んで、自分でプロジェクトを1個やってみる。そのくらいの段階で渡航するのが理想的かなと思います。 Senna: そういう準備をせずに来た人って、周りにいましたか? Frogの中だと、デザイナーで完全未経験から、というケースはそこまで多くはない印象なんですが。 Yoshika: Frogの中では聞いたことがないですね。ただ、クラスメートにはいました。Frogではないけど、日本から完全未経験でデザインのコースに入ってきた子たちが何人かいて。その子たちがどうなったかというと、まず海外での現地就職はかなり難しくて日本に戻ってきていて、日本に帰ってきてから何をやっているかというと、結局デザイナー以外の仕事をしている人が多いです。 Senna: ああ、そうなんですね。 Yoshika: 一緒に勉強して、デザインを学んだのに、それを仕事にできていないのは、ちょっともったいないな…という気持ちにはなりました。 Senna: 学費もそれなりにかかっているわけですもんね。200万とか300万とか、多分それくらいはかけているはずで。 Yoshika: そうなんですよね。デザイナーになると年収が下がってしまうから、前職で経験のある領域に戻っている、というのもその人なりの判断だとは思うんですけど、何とも言えない気持ちにはなります。 留学のコスパを良くするために Senna: 僕の最近の悩みでもあるんですけど、そういう事例が増えてしまうと、留学自体が「コスパが悪いもの」になってしまうんですよね。どう頑張っても、ふたを開けてみたら「留学しなかった方が年収が高かったよね」という話になってしまう。そういうケースが増えると、これから海外に出ていく人たちも、「なんでそんなコスパ悪そうなことをしなきゃいけないの?」という発想になってしまうと思っていて。だからこそ本当に、Yoshikaさんがおっしゃるように、日本でできる準備は全部した上で来てほしいなと思うんです。ただ、これって本人だけの問題じゃなくて、エージェント側の問題もあるなと思っていて。 Yoshika: ああ、確かに。 Senna: 「とりあえずこっちに来れば、よくわからないけどなんとか就職できるよ」みたいなことを言っている人たちが、本当に多いんですよね。 Yoshika: 現実は全然違いますよね。 Senna: 本当にそうなんですよ。正直、景気がよかったとしても、完全未経験からだと、かなり強い「ラッキー」がないと厳しいのは間違いないですからね。 Yoshika: いや、本当にその通りだと思います。 AI時代の留学準備 Yoshika: なので、もう「できるだけやっとけ」という感じですね。 Senna: そうですね。「できるだけ」の範囲が、特に最近はAIの時代になってきていて、やれることがどんどん増えているのもありますし。 Yoshika: 本当にそう思います。英語のポートフォリオを1個作って持っていくくらいの勢いで準備した方がいいと思います、今からやるのであれば。 Senna: このあたりをどこまでインタビューに載せるかはまだ分からないんですけど、本音としては「カナダで受ける授業なんて、全部復習だと思えるレベルまで頑張ってきてほしい」というのがあるんですよね。本当はそれくらい準備してきてほしい。ただ、Frogの発信力もまだまだ弱くて、なかなかそこまで届いていないというのが悩ましいところです。 Yoshika: 難しいですよね。このインタビューを実際にどう使うかは置いておいても、いろんな人に届けばいいなと思います。 Senna: 本当にそうですね。今日はお時間取って頂きありがとうございました! インタビューを通して強く感じたのは、Yoshikaさんが「決めた目標に対してやり切る力がある」という点でした。厳しい時期のカナダであっても、できる限りの準備と挑戦を続けたからこそ、帰国という判断も前向きに受け止められたのだと思います。 そして印象的だったのが、Yoshikaさんが語っていた「日本でできる準備は本当に多い」という言葉です。実際に海外で挑戦したからこそわかるリアルで、これから渡航を考える多くの人にとって、非常に大切な視点だと感じました。 海外へ行くこと自体には大きな価値がありますが、その経験を次につなげるかどうかは自分次第です。今回のインタビューが、これから海外に挑戦する方にとって、準備と行動の大切さを考えるきっかけになれば嬉しく思います。

続きを読む

コーヒーも注文できなかった渡航初日から、Amazon Web ServiceのCSEへ海外就職を達成したObaraさん

本記事では、カナダでの学び直しを経てAWSトロントでカスタマーサポートエンジニアとして働き、現在は日本でTAMとして新たなキャリアを歩むObaraさんにお話を伺いました。 日本では鉱山エンジニアとして働き、その後Excel VBAをきっかけにITへ転身し、スタートアップでフルスタックとしてキャリアを積んできたObaraさん。人生の大きな転機を経て海外挑戦を決め、カナダへ渡航します。 到着直後のスターバックスでは言葉が全く出てこず、日本人スタッフに助けてもらいながら「ブラックコーヒーください」とようやく伝えられたというエピソードが象徴的でした。その後も英語の壁に苦しみながら、CICCCでの学習やTim Hortonsでの勤務、そして何十件応募しても決まらない就活を粘り強く続けます。 AWS面接では30個のOLPエピソードを用意し、仲間と面接練習を重ねて内定を獲得。トロントで経験を積んだあと、Obaraさんは日本での新しいポジションへ踏み出す決断をします。 本記事では、こうしたキャリアの背景やカナダでの挑戦、そして帰国に至るまでの心境を、Obaraさんの言葉とともに丁寧に追いました。 Frogとの出会いとカナダへの道のり Senna: Frogのインタビュー記事って見たことありますよね? Obara: はい、見たことあります。 Senna: 覚えてますか?Obaraさんが一番最初に連絡いただいたときの内容とか。 Obara: 最初お問い合わせしたときは、まだ気持ちが決まっていなくて。Sennaさんに面談いただいた気がするんですけど、その直後にプライベートで色々ありまして。 Senna: そうですよね。一回連絡いただいた後に、ちょっと2年くらい時間空きましたもんね。 Obara: そうですね。色々事情が重なりました。 Senna: そういった事情もあってという部分で、再度ご連絡をいただいたのが多分2022年末か、もうほぼ2023年ですね。 鉱山エンジニアからITエンジニアへ Senna: 懐かしいですね。LinkedInなんかも先ほど拝見させていただきながらキャリアの部分を振り返っていたんですが、Obaraさんエンジニア経験者としてカナダに渡航されてましたよね。 Obara: そうですね、エンジニアとしては3年ぐらい経ってからカナダの方に渡った感じですね。 Senna: 僕、最初ObaraさんのLinkedInに「マイニングエンジニア」って書いてあるのを見て、「ビットコインのマイニングしてんのかな?」って思って見ていたら、多分これ本当のマイニングですよね? Obara: そうです。最初の新卒から5年間は、セメント会社の鉱山部門で鉱山の管理の仕事をしてました。生産量を管理したり。今考えると、本当にびっくりするぐらい、今の仕事とはかけ離れてる仕事ですね。 Senna: 間違いない。しかも結構長いですよね、5年くらい。ここは新卒から入られたんですかね。 Obara: そうですね。大学で地質学っていう、地面の地層の重なりみたいなのを扱う学問をやっていて。その関係で、石油系かセメント系みたいなところに入社する人が多いんですけど、石油は結構年収もいいので人気で。自分はセメント業界の方でご縁あって採用していただいて。技術系総合職っていう枠で、その会社が全国に何個か鉱山を持ってたんですけど、そのうちの一つの山口県の鉱山で、現場の方の勤務を3年ほどやってました。 プログラミングとの出会いはVBAマクロがきっかけ Senna: なるほどですね。そういったお仕事をされている中で、次のキャリアがいきなりフルスタックエンジニアって書かれているから、「どんな転機があってエンジニアに転向されたのか、すごく気になるな」と思っていて。何かきっかけがあったんですか? Obara: 新卒の会社で、やっぱり定年まで勤めようと思っていたんですけど、あまり仕事できなくて、成果も出なくて。「自分には向いてないのかな」っていう気持ちが結構あって、だんだん疑問に感じるようになってきて。そんなときにExcelのVBAマクロっていう、エクセルのプログラミング言語みたいなのを組んだことがあって、それが結構面白かったんですよね。作業みたいなのがボタン1つでできる、というのが。 Senna: いいですね。入り方としてはよくあるパターンですよね。マクロ組んでみたら、そこから初めてプログラミングに携わる、みたいな感じですよね。 Obara: そうですね。それでIT業界に結構興味を持ち始めて、転職活動を開始したところですね。 Senna: でも、マクロ組めるだけだったら、さすがにプログラマー・エンジニアとして就職するのは無理じゃんって思うんですが、そこはどうやっていけたんですか? 学校かなんか通ったんですか? Obara: オンラインのプログラミングスクールに通いました。会社に通いながら、夜にオンラインのプログラミングスクールに通って、Ruby on Railsのアプリを作るみたいなカリキュラムだったかなと。 Senna: なるほど。じゃあ最初はRailsエンジニアだったわけですね。 スタートアップでのフルスタック開発経験 Senna: そこからキャリアがスタートしていく中で、Obaraさんのご経歴を見るとフリーランスの案件数が多いですよね。 Obara: 何個かフリーランスの案件を転々としていたので、経歴がたくさんあるように見えるんですけど。最初はスタートアップの会社で、ゼロからだったんで、いろいろ教えてもらいながら、ひたすらコードをたくさん書かせてもらいました。バックエンドはRuby on Rails、フロントはReact、ネイティブアプリはReact Nativeみたいな。全部やらせてもらえて、たくさんコードを書かせてもらえたので、それが2年くらいですね。 Senna: すごいな。その経験をしてからフリーランスになられたと。 Obara: そうですね。 Senna: それが最初の案件、最初に入られたのはどんな会社さんだったんですか? Obara: いや、最初にフルスタックでやっていたのが、Tunagateっていう会社での正社員の仕事ですね。そこで働いてから、その後、とある受託開発会社さんに業務委託で入ったんですけど。元々の案件の方が、国内のレジャー系サービス企業さんのアプリシステムみたいなのを改修するような仕事で、それは基本的にはRubyとフロントとバック、Ruby on RailsとReactっていう感じでした。 Senna: なるほど。じゃあ、キャリアとして本格的に始めたのはTunagateさんの方が先だったんですね。 Obara: そうですね。Tunagateさんの仕事は、カナダに来てからも続けてやらせてもらっているので、そういう風に見えるんだと思います。 Senna: 素晴らしいですね。じゃあ本当に最初、Tunagateさんがキャリアのきっかけになっていて、それが今に至っているってことかなと思うし、期間もすごく長いですよね。しかも4年と1ヶ月という期間、ずっと一緒に仕事されていたっていうのもあるので。カナダに来てからも、このTunagateさんとの案件はずっとやり続けていたってことですね。 Obara: そうですね、はい。 Senna: 一番美しい形ですね。だいたい皆さん、日本で仕事をされていて、一度辞めて、こっちに来てから頑張ってフリーランスの仕事を見つけるみたいな方が多いですが、日本で既に関係のある会社との仕事をそのまま海外生活に持ち込めると、収入面でも精神面でもかなり安定するので、理想的ですよね。なるほど、じゃあ日本でのキャリアという意味では、このTunagateさんでのキャリアが一番長くて、メインになってくるってことですね。 海外への憧れは冒険への情熱 Senna: カナダに渡航するきっかけみたいなところは、皆さんすごく気にすると思うんですけど、実際にどういう経緯があって海外行こうと思ったんですか? Obara: 漠然とした理由と、途中からは結構具体的になってきて、「もうこれは行かないと」とみたいな感じになったんですけど。漠然とした理由としては、社会人になって落ち着いてきてから、昔「電波少年」っていう番組でヒッチハイクの旅ってあるじゃないですか。 Senna: ありましたねー。むっちゃ懐かしいな。 Obara: 小さい時に見たので、そのときはものすごくは記憶に残ってなかったんですけど、改めて社会人になってから見てみて、「いいなー」と思っちゃったんですよね。海外でちょっと放浪の旅いいなーって思っちゃったのと、あと沢木耕太郎さんの「深夜特急」っていう、脱サラして海外に放浪の旅に出るっていう小説があるんですけど、そういうのを読んだりしていて。自分はずっと日本にいるので、ワンピースとかハンターハンターとか、あとドラクエとかもそうですけど、「冒険いいなー」って。 Senna: 現実的な理由かと思いきや、いきなり少年みたいな感じの理由に転化されましたね Obara: 中二病な感じ全開なんですが、そういう漠然とした憧れが常にあったんです。 行動に移すきっかけとなったYouTubeとFrogのブログ Senna: とはいえ、「電波少年」だったり小説読んだりっていうのは、みんな多分やってることだと思うんですけど、なかなか実際に行動に移す人ってほとんどいないわけで。それこそ、行動に移すことになった決定的なきっかけとかはあったんですか? Obara: 「どうやったらそういうことができる方法があるのかなー」とは思っていて、なんとなく調べてはいたんですよ。Sakai JunさんっていうYouTuberの方がいて、海外でエンジニアとして働いている人たちを、かなり具体的に生で紹介していて、「こういうルートがある」みたいな話をされていて。それで結構解像度が上がってきたんです。で、やっぱり調べていくうちに行き着くのが、やっぱりFrogさんだったんですよね。それで、Sennaさんの「今バンクーバーという街がどれだけ熱いか」っていう昔のブログ記事を読んで。 Senna: 書いたなー、懐かしいですね。 Obara: あれが結構衝撃で、「これはもうバンクーバーしかないな」と思って、一気にそこで具体的になったんですよね。Frogさんのプランを見て、すごい具体的じゃないですか。「1年目は学校に通いながら、2年目はそのビザを使って、3年目はワーホリを使って」っていう、かなり具体的なプランが書いてあって。あとSennaさんの書かれていた日本にハイグイが必要っていう記事、この「ハイグイ」という言葉はNHKスペシャルで見たことがあって。Sennaさんのブログを見て、すごい気持ちが熱くなったというか。 Senna: それは執筆者冥利に尽きますね。ありがたいです。 Obara: 結構色々な事に感化されて熱くなるタイプなんですよ。気持ちが熱くなってきて、「そういう人材になりたいな」というか。具体的なプランっていうのはFrogさんのプランを見て、「これはいけるな」ということで計画を立てていましたね。 カレッジへの準備:TOEICと英語学習 Senna: 2022年の末頃に再度ご連絡いただいたときには、もうすでに30歳を超えられていて、ワーホリが使えない状況になっていたと思うんですが。「31歳を超えていてワーホリが無理だよね」という話になると、自然とカレッジ進学のプランになりますよね。そのあたりの説明についても、割とすんなり納得された感じでしたか? Obara: そうですね。プライベートでいろいろあって、気づいたらワーホリが使えない年齢になってしまった、というのは正直かなり残念でした。でもそのぶん、「技術力としてはまあ問題ないかな」と思っていたので、「なんとかなるんじゃないかな」という楽観的な気持ちはありましたね。 Senna: その楽観視が、みんななかなか持てないんですよね。だからこそ踏ん切りがつかない。いいことだと思います、本当に。 Obara: 計画は自分の中でものすごく前倒しで立てていました。人生で「チャレンジしない後悔」だけは絶対したくなかったので。もう私にはCo-opしか選択肢はなかったですけど、「行こう」と決めました。 Senna: もう一つ驚いたのが、2022年末にいただいたご連絡のときのTOEICスコアが830点だったことなんですよ。日本人としては相当高いですよね。英語は昔から勉強されていたんですか? Obara: 自分は完全に受験英語タイプでしたね。大学のときもスピーキングやリスニングは全然できなくて、ほぼ単語力で戦ってきた感じです。社会人になってから、新卒で入った会社の福利厚生で「英語力を鍛えよう」という制度があったので、そこで頑張って700点台まで上げた感じです。 Senna: その時点でもう既に高かったんですね。素晴らしい。 Obara: その後、カナダに渡ろうと決めてから、1年くらいかけてさらにスコアを伸ばしました。CICCCに入るのに確か850点以上必要だったと思うんですけど、必死に勉強してなんとか830まではいったんです。でもその時点ではまだ足りていなくて、その後なんとか超えたという形ですね。 Senna: なるほど。でもね、あと20点くらいならすぐに超えられるだろうな、という手応えもきっとあったと思いますし、英語の部分に関しても「なんとかなる」という感覚はあったと思います。そこからFrogに相談にも来ていただいて、ワーホリが使えない中で「CICCCに2年間通って、その間でキャリアを作る」というプランを一緒に組み立てた、ということですよね。 Obara: はい。ただ実際の英語は結構苦手で、実践経験もほとんどなかったので……カナダに着いてからはかなり苦労しましたね。 カナダ到着後、コーヒーも注文できない現実 Senna: 実際に渡航するっていう部分に関しては、割とFrogのよくあるパターンで渡航されたってことになったのかなと思うんですが、渡航前の部分、入学までは特に問題なかったですか? Obara: 入学までは特に問題なかったと思いますね。ただ、学校に通い始めてから、英語がとにかく喋れなくて。 Senna: やっぱそうだったんですね。 Obara: リスニングもスピーキングも全然ダメで、コーヒーも注文できないみたいな状態だったんですよ。 Senna: TOEIC 850点持っていてですか? Obara: はい…、今でも鮮明に覚えていますが到着してすぐに注文するスタバの店員さんに、とにかく口から何も出てこなくて。見かねた店員さんが「奥に日本人がいるから」って、奥から日本人のスタッフさんが出てきてそこで『ブラックコーヒーください…』って言うっていう。今思い返すと情けない最初のスタートでした。 Tim Hortonsでのバイト経験 Senna: 英語はその状態からどうやって克服したんですか? Obara: それが、以前FrogのKeiさんが『カフェバイトで英語が超伸びた』って話をしてた動画あったじゃないですか? Senna: ありましたねー。 Obara: それを見て、自分の課題はとにかく英語だと割り切り。とりあえずバイトしないとなと思って、ダウンタウンのカフェにひたすらレジュメ配りをしました。2件面接に行けたのですが、1件は落ちて、1件は試用で体験をさせてもらいました。体験は英語の説明が聞き取れなくて、例えば、牛乳の種類がいろいろあるじゃないですか。ホールミルクとか、アーモンドミルクとか、オートミルクとか。他にも脂肪1%とか2%とか聞き取れなくて、結局全部落ちてしまいました。結構凹みました。それでカフェじゃなくて、カナダの有名なドーナツ屋でTim Hortons(ティムホートン)っていうチェーンがあるんですけど。 Senna: ありますね。 Obara: ある時、積極的に採用しているTim Hortonsを見つけて、2回レジュメを持って行ったところやる気を認めてもらい雇ってもらいました。 Senna: そういう経緯があったんですね。 Obara: それでTim Hortonsで4ヶ月ぐらいバイトしてました。 Senna: すごいですね。実際カフェバイトが英語力向上に役立つというのは知識では知っていても、実行に移す人はなかなかいないです。ちなみに、そのTim Hortonsでのバイトって英語環境だったんですか? Obara: そうですね。お客さんは現地の人とか同僚とのやりとりとか、英語環境でしたね。 Senna: なるほどですね。そういったところで英語力も鍛えつつ、学校の方にも通われていた、ということですよね。 就活50件以上の応募とリセッション Senna: 就職活動自体は、いつ頃から始められたんですか? Obara: 僕は2023年4月ぐらいにカナダに渡ったんですけど、Tim Hortonsで働き始めたのが6月ぐらいかな。それから10月とか11月ぐらいになってから、一旦Tim Hortonsを辞めました。その時周りの方も結構エンジニアの仕事に就き始めている人も出てきていたので「流石にそろそろ英語云々っていうより、早くエンジニアの仕事取らないといけないな」と。レジュメとか、いろいろあると思うんですけど、50件ぐらい応募したかな。 ただ、全然どこにも引っかからなくて。学校が紹介してくれた1つと、あともう1個面接できたところがあったんですけど、そこももちろんダメで。やっぱりうまく自分の良さみたいなのを説明するのが結構大変でした。 Senna: 準備期間が結構あるといいんですけどね。 Obara: 結構ちっちゃいスタートアップであればあるほど、連絡来てから2、3日後とか1週間後とかに「面接やろう」みたいな話になるので、準備が間に合わないというか。そこを含めて単純に準備不足であったと思うんですけど、とにかく全部落ちていました。 Senna: レジュメを50件くらい送った、っていう部分の中には、CICCCの紹介だったりとかも含まれていたってことですよね。就職活動の時期としては、4月に渡航して、6月くらいからTim Hortonsで仕事を始めて、4ヶ月くらいだから10月くらい、その年の冬くらいにはTim Hortonsを辞めて、そこから就活に本腰を入れ出したってことですよね。 Obara: そうですね、はい。 Senna: 2023年の後半頃って言ったら、もうリセッションど真ん中じゃないかっていう、かなり不景気な時期だなと僕は思っているんですが。さっき、周りにも決まり出した方々がいたっていう話もされていたと思うんですけど、とはいえ全体としては、やっぱり周りも含めてそんなに景気よくはなかったんじゃないかなと思うんですが。 Obara: 確かに、景気よくなかったと思いますね。 AWSとの出会いと友人からの情報 Senna: そんな中で、僕は正直、気がついたら「いつの間にかObaraさんがAWS行くらしい」みたいな、寝耳に水みたいな感じで聞いて。「え、どういうこと?」ってなっていたんですけど、その辺はどういう風に決まっていったんですか。 Obara: 年明けの2024年ぐらいに、友達の方にLinkedIn経由で連絡があったっていう話を聞いて。インタビュー記事、他の方のを見ていると、直接連絡が来たっていう話が書いてあるんですけど、自分には残念ながら特に連絡はなくて。その友達の話を聞いて、自分はAmazonのジョブの募集フォームから、自分で応募しましたね。 Senna: でもね、それで実際に受かるわけだから、すごいなとしか思わないんですが。実際に対策だったり、面接に臨むにあたっての準備だったりっていうのは、ご自身一人でやられたんですか? Obara: たまたま同じように受ける人が周りに結構いたので。仲がいい友達と、タイミングもちょうど同じぐらいだったので。自分で、もちろん「どういう面接か」みたいなのは調べるんですけど、自分一人で調べると「方向性間違ってないかな」って不安になると思うんですよね。なので、友達とすり合わせたり、「あまりおかしい方向には行ってないかな」というのをお互いに確かめ合ったりしてました。あと、面接練習も、お互いに片方が面接官になって、もう片方が候補者として、交互にやってみたいなのを練習しましたね。 Senna: いいですね素晴らしい。じゃあ学校でできた繋がりなんかも含めて、AWSのチームにご自身で応募されて、実際に受かったっていうことだと思うんですけど。面接の過程だったりとかって、AWSって結構その辺、秘密主義というか「あんまり言っちゃダメ」みたいな空気感がちょっとあるんですが、話せる範囲で教えてもらうことってできます? どんな流れだったかみたいな。 AWS面接、OLPエピソード30個の準備 Obara: 最初は一次面接で、応募するポジションに近いポジションの人と面接しました。そこで合格したら、次にループ面接っていうのに入るんですけど、一次面接とループ面接の間に、ソフトウェアエンジニアだったら多分コーディング面接みたいなのが入ると思いますね、技術面接みたいなの。それが終わるとループ面接になるんですけど、ループ面接の方はマネージャークラスか、その同等クラスの人が、自分の場合は4人でしたね。4人に面接されて。 自分のカスタマーサポートエンジニアのポジションに関しては、OLPっていう、リーダーシッププリンシパルですね。Amazonのプリンシパルが16個だったかな、あるんですけど、それに沿ったエピソードを準備しないといけないんですね。そのリーダーシッププリンシパルに沿ったエピソードを、自分は30個ぐらい用意していました。 Senna: すごいですね。 Obara: エピソード作りが結構つらいんですけど、もうなんとか、ひねり出すしかないですね。それを何回も何回も友達と壁打ちして、エピソードを熟成させておいて、聞かれたら話す、という形で臨みました。ループ面接は、半分がOLPに沿った行動面の質問、もう半分が技術知識を問うような質問でした。技術側はOSとかネットワークとか、その辺りが中心ですね、質問は。 Senna: ありがとうございます。ちなみにこれ、あれですよね、ジョブチェンジのヤンマーさんのチャンネルの方にもご登場いただいていましたよね。 Obara: そうですね。 Senna: すごいありがとうございます。こんなに詳しく書いてくれてるとは正直思ってもいなくて。バンクーバー組の人たちは、「この人誰?」ってなってたんで。 AWSトロントと日本人コミュニティ Senna: AWSトロントって日本人の人数、多いじゃないですか。Frogにも色々皆さんが何されているのかとかコミュニティのSlackに投稿して欲しいなとは思っているんですがやはりどうしても距離があるのでなかなか難しく。ObaraさんはFrogのSlackにも情報を投稿してくれますよね。本当にありがとうございます。実は結構感謝していまして。 Obara: そうですね。AWSトロントは日本人が多いので、やはりそこでだけ情報が完結しちゃうんですよ。なのでFrogのコミュニティの方に向くエネルギーがなくなっちゃうというか。 Senna: まあそうですよね。ビックテックは特に一つのコミュニティとして強いですし。 Obara: でもやっぱり他の国の人とか見ると、会社の垣根を越えて、その国人達同士でかなり活発に情報共有とかしてるのが普通で、僕もそれを見て何か出来ないかなと、それはでもヤンマーさん(よくFrogでコミュニティ活動をしてくれる方)に感化されて投稿しました。 Senna: ありがとうございます。十分すぎるぐらい今回のインタビューも含めてご貢献いただいているので、言うことないんですけど。 もう少し教えて欲しいのが、インタビューの部分において、2024年2月くらいにジョブサイトの方から応募申し込んで、結構働き出すまでが早かったんですね。 Obara: はい。 1〜2ヶ月の集中準備、面接対策期間 Senna: インタビュー対策に関しては、結局1ヶ月から2ヶ月くらいかけて行っていった感じですかね。 Obara: そうですね。その間は本当にそればっかりやっていて、他のことは全くしてなかったです。 Senna: これなんですよね。実際FrogでAWSの採用説明会を開かせていただいた後に応募する人たちを見てきましたが「絶対この人受かるだろう」と思ってた人が受からなかったんですよ。それで「この人は正直厳しいんじゃないか」と思っていた人が受かったという光景を何度も目にしました。正直その差が何かって言ったら、もう本当に「準備にどれだけ時間かけたか」っていう一点しかないなと思っていてですね。 Obara: そうですね。自分が何をしたのかはどこかでちゃんとお話出来たら良いかもしれないですね。 Senna: トロントのAWSっていうことで、バンクーバーから離れるわけじゃないですか。ご本人としては、バンクーバーからトロントに移るって決まったとき、迷いとか心配事とかはなかったですか? Obara: 働く場所に関しては全く何も懸念はなかったというか、むしろ違う街に行けるのは結構楽しそうだなと思ってました。1つ懸念としては、BCPNPとかは使えなくなるのかなと、今となってはなんですけど、その当時はちょっと考えました。ただ正直、採用されたのが嬉しすぎて、あまり迷いはなかったですね。 Senna: そうですよね。ちなみにどのくらい嬉しかったんですか? やっぱり、50件何十件とレジュメ送って全く見向きもされずに、という状況の中での「Amazon AWS」っていう、いきなりのジャンプアップだったと思うんですが。 Obara: いやー、最初は実感はあまりなかったですね。でも「受かった」と聞いて本当に嬉しくて、言葉にならないくらいでした。 面接経験とFrogメンバーとの繋がり Senna: ちなみに他に受けたところで、面接まで行き着いたことってありましたか? Obara: 応募して面接までいったのは2件ほどあったんですけど、やっぱり落ちた、というのがありました。 Senna: じゃあもう本当に、バンクーバーに渡航して2024年に入ってからは、ほとんどがAWSに入るための対策の時間だったような感じなんですね。トロントの方に移ったのが、4月頃ですか? Obara: そうですね、4月の22日から働き始めましたね。 Senna: Frogのメンバーも、他にもその時期から結構いらっしゃったんですか? Obara: そうですね、Frogからのメンバーだと5人ぐらいいたかな。時期は結構みんなバラバラだったんですけど、数週おきにまた誰か入ってきたり、みたいな感じでした。 AWSでの業務、カスタマーサポートエンジニア Senna: 実際に働き出してからのことも聞いてみたいなと思うんですけど、トロントの方に移住されたのが4月頃ということで、カスタマーサポートエンジニアっていうポジションにあまり馴染みがない方も多いんじゃないかなと思うんですが、話せる範囲で、Obaraさんが最初入ったときにどういう仕事をアサインされて、その後どんな変化があったのか、今に至るまで教えてもらえますか。 Obara: 業務内容としては、自分は今までコードを書くことをやっていたので、インフラをここまでガッツリやるっていうのは初めてで、とにかく最初は学ぶことが多かったですね。半年ぐらいはずっと勉強していました。 Senna: ちなみにカスタマーサポートエンジニアのポジションって、いくつか部署が分かれるじゃないですか。インフラのポジションだったんですか? Obara: 自分はLinuxプロファイルっていう、Linux OS──EC2のLinuxを中心に、その周辺のサービスを担当していました。 Senna: 「EC2ならEC2だけのカスタマーサポート」なのかなと思っていたんですけど、EC2の中でもそういうプロファイル分けがあるんですね。 Obara: はい、EC2に関してはLinuxとWindowsで分かれていますね。 Senna: OSごとに分かれてるんだ。さすが大手は違う。じゃあLinuxの方ということで、そこもインフラの経験がむちゃくちゃあった、という経歴ではないですもんね。 Obara: そうですね、たまたま面接の時に、Linuxの質問に答えられたっぽくて。でも入ったらひたすら勉強でしたね。ただ今は、ある程度自信もついてきたので、かなり貴重な経験でした。やっぱり世界中からインフラの問い合わせが来るので、インフラに関しては世界トップレベルで情報が集まっているんじゃないかなと。 Senna: 素晴らしい。基本の業務としては、世界中の方からいろんな質問をされて、Obaraさんの場合だったらEC2におけるLinux側の質問がたくさん来ると。それに対して回答したり、他のチームに対してその質問を投げたり、その橋渡しをしたり、そんなイメージですかね。 Obara: はい、そうですね。 AWSでのキャリアパス、マネージャーとの壁打ち Senna: 前に説明会でお話を聞かせてもらったときに、AWSのすごいなと思ったところが、ポジションに入るときにご自身のキャリアパスだったりを、マネージャーと最初から壁打ちできるみたいなことをおっしゃっていて。その部分においては、例えばObaraさんご自身も「将来的にどのポジションに移りたい」とか「どういうキャリア積みたい」とかって話されたんですか? Obara: マネージャーが、違うポジションに行くことを結構推奨していて、「どんどんステップアップしていこう」というスタンスなんですよね。どうやったら昇進できるか、どうやったら違うポジションに移動できるかっていうのを、惜しげもなく情報くれるんです。 Senna: 雪村さんですよね。以前お話もさせていただきましたが。 Obara: 雪村さんは日本に移動してました。今は新しいマネージャーです。 Senna: あ、移動したんだ。そうなんですね。じゃあ今、カスタマーサポートエンジニアのポジションで1年半くらい経験積んだんですかね。 Obara: 最初の半年ぐらいは一人立ちするまで、メンターの方に教えてもらって、ひたすらつらい期間でしたね、最初の6ヶ月間は。ついていくのに必死で。その後しばらくは自立するような期間だったのかなと。最近はむしろ少し余裕も出てきて、他の人のサポートをしたりとか、自分のキャリアアップを考えたりとか、そんな感じでしたね。 日本帰国の決断、TAMポジションへ Senna: 今回、日本の方のポジションに変わるって聞いてご連絡いただいたのもあるんですが、そのきっかけとかはあったんですか? Obara: マネージャーの方から、日本のポジションが空いていて募集しているという情報をもらって。自分は永住権を目指していたんですけど、だんだん「ちょっと厳しくなってくるな」ということは感じていて。このまま在籍していれば永住権は取得できる、正直他の人からしたら喉から手が出るほどいいポジションだと思うんですけど、自分のプランとして計算したところだと、あと3年ぐらい働く必要があると思ったんですね。それがちょっと長いなという感覚があって。そんな中で今回いいポジションが空いていたので、応募して、採用という形になりました。 Senna: 素晴らしい。ちなみにこれはどのポジションなんですか? 聞いてもよければ。 Obara: TAMっていう、テクニカルアカウントマネージャーっていうポジションです。 Senna: マネージャーになるんですか、じゃあ。 Obara: これがややこしいんですが、マネージャーではないですね。特定のお客様に寄り添ったサービスを提供するっていうポジションですね。 Senna: そういうポジションがあるんですね。じゃあテクニカルアカウントマネージャーのポジションで、これから日本で働かれるっていうことかなと思いますが、もう来年から日本に帰られるんですか? Obara: もう日本に帰ってきています。 Senna: え?今喋ってるのは日本なんですか? Obara: そうです。 Senna: もう帰ってたのか、知りませんでした(笑) 帰国への想い、海外への情熱と今後 Senna: カナダから日本に帰国するっていう部分における、永住権の部分はもちろん皆の心配事・心残りとしてあるとは思うんですけど、それ以外の部分で、日本に帰ることに関しての不安だったりって何かありました? Obara: 日本に帰ることに関しては、一回日本に帰ってしまうと、またカナダとか海外に出るのって結構エネルギーがいると思うので、若干「海外への挑戦は少し後退したかな」とは思いますね。 Senna: でもね、実際にカナダに渡航もして、学校も通って、AWSで働いていて、これ以上の海外経験がありえるのかっていうくらい、いい経験をされたんじゃないかなと思いますが。なんかまた、どこかのタイミングで海外行ってみたいなっていう感じはありそうですか? Obara: 一旦しばらくは日本で落ち着きたいなとは思ってるんですけど、将来もしITでハイグイになるんだったら、北米かなとは思うんですけど、そこまでの情熱がちょっと……すいません、消えてしまっていて。本当に。最近は、ちょっと東南アジアとか、日本より近くて、でもこれから力をつけていきそうな地域もいいなーって思ったりしてますね。 Senna: そういうことですね。ハイグイに関しては、僕も北米だけだとは思ってないですけどね。東南アジアも含めて、これから盛り上がる国々全部も含めてだなと思っているので。まさか「ブラックコーヒーが頼めない」というレベルからのジャンプアップとは、正直思ってもいなかったので、すごいなとしか思わないんですが。 これから海外を目指す人へのメッセージ Senna: 最後に、もしよければなんですけど、Obaraさんと同じような形でカナダに渡航される方々もたくさんいるんじゃないかなと思うので、何か一言アドバイスみたいなものをもらえると嬉しいなと思います。 Obara: 自分が海外に行って思ったのは、日本にいるときはプライドが邪魔して、あまり大胆な行動ができない人も多いんじゃないかなということです。自分もそうだったんですけど、やっぱり一回海外に来ると、結構「部外者」というか。Frogの仲間とか、学校の仲間とかも、みんな同じような立場なので、ゼロからなんとか頑張ろうというモードに全員がなっているんですよね。それで「目標達成のために何もない所から頑張る」という、すごく貴重な経験ができたなと思っていて。日本で例えばプライドが邪魔している人は、一回それを捨てて、海外に渡った方がいいかなと。 Senna: プライドか。僕はその辺、実は馴染みがなくてですね。どういう感じのプライドなんですか? Obara: やっぱり同じような人と常日頃から比べちゃうじゃないですか。それに日本でずっと培ってきた経験や肩書も捨てられなくなる、そういう所から来るプライドでしょうか。 Senna: なるほど。それらを捨ててゼロから挑戦することが貴重な体験になるという事ですね。 Obara: あと、自分は世の中の「雑音」にすごく弱いんですよ。オーストラリアで、ワーホリで月80万稼いでるみたいなのが地上波のテレビで流れたときがあったじゃないですか。あれがネット上で話題になったと思うんですが、あれでいいのかなって… Frogって、ちゃんとバンクーバーでキャリアを積むための支援をしてるじゃないですか。とりあえずなんとなくワーホリ使って「一旦海外行ってきたぜ」「語学留学してきたぜ」みたいな人を大量に量産する、それが海外挑戦っていうイメージのところが世の中にはあって。自分はそれと一緒にされたくないっていう気持ちがあったのかもしれないですね。 Senna: それは僕もずっと抱いています。間違いないですね。 Obara: あとは僕のようにプログラミングスキルは及第点であり、受験英語をしてきてTOEICスコアもあるけど英会話が自信ない人に向けてよければ、発音練習をして口や舌の筋肉を鍛えることをおすすめします。 Senna: 口や舌の筋肉ですか? Obara: 英語を口に出すのが恥ずかしいことの大きな理由は、発音が合っているか不安なことだと思います。僕みたいにプライドが邪魔してカタカナ英語を話したくない病の人は、遠回りに見えますが口や舌を大きく動かして発音練習をしてみましょう。僕はカナダに来てから「英語耳」という本を毎日近くの公園で見て練習していました。最初は使ったことのない筋肉が動くので不快に感じますが、2ヶ月くらい継続すると自然に口が動くようになってきます。 インタビューを終えて Senna: 今日はありがとうございました。Obaraさんは2025年のCanadian Dreamにもご参加頂けるとのことで、今日の話を聞いてみたい方も沢山いるんじゃないかなと思うので、是非当日はよろしくお願いします! Obara: ありがとうございます。もちろん僕の話で良ければ是非。バンクーバーでお世話になったRyoさんやTomoさん、Hiroshiさんにも会えると思うので、楽しみです。 Senna: またDMの方でやり取りさせていただくので、引き続きよろしくお願いします。 Obara: ありがとうございました。多分気軽にして頂ければと思いますので、いつでも連絡してください。 カナダに渡った当初、英語がほとんど聞き取れず、カフェバイトの面接で連敗し、ミルクの種類すら聞き取れなかったというObaraさん。 そこからAWSトロントでインフラ領域を担当し、世界中から届く問い合わせと向き合うまでになるとは、誰が想像できたでしょうか。 Obaraさんが繰り返し口にしていたのは、 「チャレンジしない後悔だけはしたくなかった」 という言葉でした。 そしてもう一つ、日本ではプライドや周囲の目が挑戦の邪魔をすることがあるけれど、海外に出るとみんなゼロからのスタートで、余計な比較が消える——そんな環境が大きかったとも話してくれました。 今回のインタビューを通して、 海外に出ることが偉いのでも正しいのでもなく、「自分がどう生きたいか」に素直に向き合った人が、環境を選び、人生を組み立てていくという当たり前だけれど難しい事実を改めて感じさせられました。 Obaraさん、インタビューにご協力いただきありがとうございました。そして日本での新しい挑戦、心から応援しています。

続きを読むあなたの状況に合わせた無料相談

様々な相談オプションをご用意。最適な方法でご相談ください

海外キャリアログ

Frog公認Podcast - 海外IT転職の実体験インタビュー

営業からカナダでエンジニアへ!スタババイトで英語力を爆上げし、逆境を乗り越えた就活戦略(前半)#31

【特別回】2026年、私たちの抱負!海外エンジニア3人が語るキャリア・健康・SNS戦略など

社内異動でカナダ移住!機械学習(O'Reilly)著者が語るプリンシパルエンジニアのキャリア論(後半)#30

TresureDataのプリンシパルエンジニアと語る、データサイエンティスト vs MLエンジニア、キャリアパスのリアル(前半)#29